板倉鼎と同時期にパリに居た「洋画界を疾走した伝説の画家(一宮市三岸節子記念美術館展覧会での呼称)」佐分真(1898年生まれ、美校卒業は鼎の2年先輩)が、パリで鼎と行き来していたことを記した文献があるのを知った。鼎サイドの資料と共に時系列で紹介する。

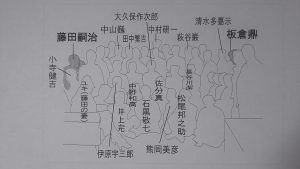

1)本ホームページで既に何度か紹介したパリの大久保作次郎送別会は、1927年3月22日に開催されている。集合写真には二人が写っていることから鼎は佐分とそこで再会していたと思われる。佐分は同日の日記に同会の模様を書いている。

-夜、七時半から大久保作次郎氏の送別會を日本人會でする。會する者藤田(註:嗣治)氏以下四十餘名、盛會。森田(註:亀之助)氏夢中になってはしゃぐ。嬉しい晩だ。そして席上、近く歸朝する中山正實氏のアパルトマンを吾々で引きつぐ事に相談定まる。非常にいい家だ。郊外ムードンの地、何とも有難い事だ。來る土曜午前中見に行く筈。段々運勢開けるらしい。-

(シルエット作成 松戸市教育委員会)

(シルエット作成 松戸市教育委員会)

2)佐分真は、1927・昭和2年2月小寺健吉とともにパリに渡り、4月中山正實から引き継いだパリ近郊ムードンの一軒家に落ち着く。滞欧中の日記を4冊残しており、これらは遺稿集「素麗」(冒頭画像参照)に「巴里日記」として収録された。4月12日の項に鼎が登場する。

―快晴 稍々寒・・・(ムードン駅で)偶然板倉氏夫妻が寫生に来たのに會ふ。伴い歸る。・・・―

佐分真遺稿集「素麗」(限定650部)春鳥会 1936年刊 表紙スケッチ(パリ郊外 couilly風景)

佐分真遺稿集「素麗」(限定650部)春鳥会 1936年刊 表紙スケッチ(パリ郊外 couilly風景)

3)この件を須美子は松戸の鼎実家あてに書く。

―(先週ムードンに行った時)駅のそばでお友達の佐分利(ママ)さんと小寺健吉氏にお目にかかりました。お二人がすぐそばの家へ案内して下さいました。二人で四間ばかり借りて居らっしゃるのですけど、お風呂も附いて立派な台所もあり・・・私達もそこに移りたくなってしまひました。家の窓からでも画が描ける様になってゐます。(1927年4月19日付け書簡)―

須美子は余程ムードンが気に入ったのか再度手紙に書いている。

―郊外のムードンと云ふ所へ鼎さんのスケッチのお供で参りました。・・・まるで東京と松戸との比の様に巴里からムードンへ行きますと胸が軽くなる様な気が致しました。駅と鉄橋を中央に両方に岡があり赤ガワラの一軒家がチラチラ青葉の間からのぞいて居ります。・・・(1927年4月21日付け書簡)―

4)5月3日、日本人会館で行われた荻谷巌送別会には、佐分、鼎共に出席している。(「巴里週報」第86号)

5)「巴里週報」(当時の日本人社会のミニコミ誌、石黒敬七主宰)第97号(創刊二周年記念号)1927年8月1日発行、には藤田嗣治の祝辞はじめ多くの在仏者の名刺広告が掲載されている。佐分、鼎も出稿していた。

6)同年夏、佐分は鼎のアトリエを訪ねる。辛口のコメント込みではあるが、鼎を高く評価している。

―・・・夕食を富士でとり、後板倉氏を訪ねる。板倉氏には勿論若人の作にして近代的な一味あり、そしてよき神経の行き届きし感じで行く行くは相當の作を成す人と思はせた。唯一種の味にこだはってどっしりとした底力を発揮し得るや否やが疑問だ。もしそれをしも得たらんには一入の結果がみられるだらう。(巴里日記、1927年8月25日)―

板倉鼎「垣根の前の少女」1927 板倉鼎「剣のある静物」1927

須美子の同日付け書簡に、前日24日夜小寺健吉が来宅し鼎の絵を誉めていたとあり、小寺と同居していた佐分がそれを聞いて早速訪れたのであろう。先立つ8月19日付けの須美子書簡は、鼎が「垣根の前の少女」を制作中とあり、それを描く様子が詳細に記されている。小寺も佐分もこの作品を目にしたと思われる。鼎側に佐分来訪の記述は無い。

7)板倉鼎も佐分真を意識していた事が分かる記述がある。

―・・・この頃(五六年)巴里に来た画家の数は数百人になりませうが一寸もよい仕事でみとめられていません。率から云ったら極少数の人、佐分氏とか前田(註:寛治)氏とか中野(註:和高)氏とかが出て行っておりますが何れも四年以上の人ばかりでして、佐分氏など足りなかったので、又来ておられます。・・・(1928年2月22日付け書簡)―

パリに少しでも長く居たいが為の父親に訴える文脈であり、リスペクトしているゆえ名を挙げたのだろう先輩画家たちの滞在年数は実際より長く書かれている。佐分は初めてパリに来てやっと1年経った頃合いである。小寺と混同していたのかもしれない。

鼎はそれから1年半後の1929年9月29日に急逝するのだが、佐分がそれに言及した文章は見当たらない。同月24日にパリを発ち約1か月、オランダ、ドイツを旅していた期間にあたる。余談になるが、この時観たレンブラントがその後の佐分のスタイルを決定づけることになる。

上記の6)は同時代画家の証言として貴重である。佐分真の板倉鼎を見る眼の確かさもわかる。1927年夏は「パリで1年かけて、持っていた型、日本で学んだ描き方を捨てた」と、鼎自身が書き、モダンで洗練されたスタイルを獲得しつつあった頃だ。静物画が多くやや様式化した生硬な表現も見受けられるのだが、佐分の慧眼から鼎の意図が達成されようとしており、観者にも伝わりかつまだ過程にあった等を知ることが出来るのである。

文責:水谷嘉弘

(1924年作)

(1924年作) (1930年代~40年代前半)

(1930年代~40年代前半) (1924~25年作)

(1924~25年作) (1927年作)

(1927年作) (1924~25年作)

(1924~25年作) (1934年作)挿画画像

(1934年作)挿画画像

川島理一郎【大佛寺全景】1934(SM)

川島理一郎【大佛寺全景】1934(SM)