シンガポール国立美術館訪問録 ―アジアからパリに渡ったエトランジェ達の展覧会―

水谷嘉弘

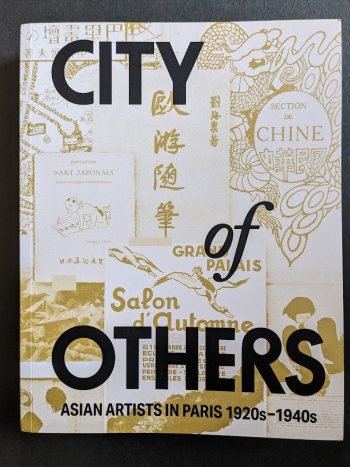

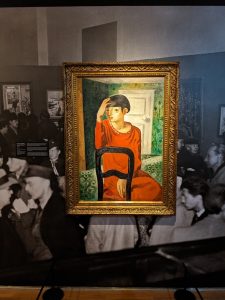

去る5月14日にシンガポール国立美術館を訪問した。「City Of Others: Asian Artists In Paris, 1920’S−1940’S」というタイトルの企画展(2025・4・2〜2025・8・17)が開催されている。板倉鼎の「赤衣の女」1929年作がメインヴィジュアルに使われている、と知ったからだ。

1年半ほど前の2023年9月、企画展の準備を進めていた同館のDirector&Curator堀川理沙さんから「大戦間時代の日本人画家の活動を調べていく過程で板倉鼎・須美子を知った。多くの作品を所蔵する松戸市教育委員会で現物を実見出来ないか、展覧会に展示する作品を借用できないか」との問い合わせがあり、話を繋いだ。

シンガポール国立美術館は、2015年設立のASEAN随一の規模を誇る東南アジアの近現代美術を専門とする若い美術館だ。同展は、従来の「日本の画家がみたパリ」というような国別の枠組みを超えて、1920年代から1940年代にかけての大戦間時代 、所謂「エコール・ド・パリ」の時代と重なる芸術家のパリ体験を、シンガポールだけでなくベトナム、中国、日本ほかアジア出身の画家や工芸家の足跡を追い、一つの展覧会のなかで横断的に検証する企画である。同展のパブリシティには「エコール・ド・パリ」の文字がほとんど見当たらない。モンパルナスの藤田嗣治とその仲間達をエコール・ド・パリ(school of Paris)と呼んだと記されている程度である。「エコール・ド・パリ」はあくまでも大戦間時代の一表象との捉え方であり、同展が特定の絵画スタイルや主義、潮流を紹介するのではなく、アジアからパリにやって来た他者達(エトランジェ)が、異国に在って、何処で何をどのように表現したかを、多分野にわたり横断的に鳥瞰することに軸足を置いたからだと理解した。展覧会場第1章に「Workshop to the world」、第3章に「Spectacle and stage」があるのもそれ故であろう。

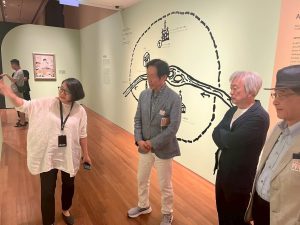

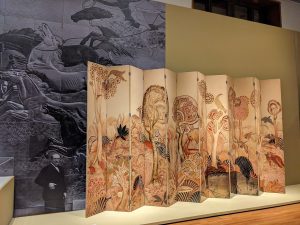

堀川さんの案内で会場を一巡した。20世紀前半に建てられたイギリス様式の荘重な建物でかつてはシンガポール最高裁、市庁舎として使われ、10年前に美術館に転用しただけに館内も厳かな感じである。大掛かりな展覧会で絵画作品だけでなく彫刻、工芸品(ベトナム漆器)、屏風仕立て(フランス人デュナン、濱中勝)、ポスター(里見宗次)や映像スクリーンに至るまで幅広い展示品類が空間を占めていた。写真(中山岩太が日本人舞踏家小森敏を撮ったパネルもあった)、書籍類が平台に置かれ、短編フィルムも上映されていた。準備に約3年を要し、パリには複数の学芸員が1ヶ月以上滞在して調査にあたったそうだ。板倉鼎の作品は「赤衣の女」と「画家の像」1928年作の2点、須美子の作品は「午後 ベル・ホノルル12」1928年作等3点があった。特にメインヴイジュアル採用の「赤衣の女」はロビーの案内板、エレベータ内部にも大きくUPされ、会場では藤田嗣治の本邦デビュー作「私の部屋」1921年作と同じ壁面にあって、その部屋では最もhighlightされていた。「板倉鼎・須美子の画業を伝える会」の設立など鼎、須美子の顕彰活動をしてきた私には喜ばしい驚きで、少し誇らしい気持ちになった。

一巡りして私は絵画展示の流れから、大戦間時代、アジア出身アーティスト達のパリへのアクセスの推移を次のように把握した。展覧会場の第4章「Sites of exhibition」、第5章「Studio and street」である。

先ず1920年代には多くの日本人芸術家が集団に近い形でパリのアートシーンで一定の存在感を示した。1930年代になると入れ替わるようにハノイでフランス人画家から西欧的な美術教育を受けたベトナム人芸術家の少人数グループが渡仏し活動の場を広げる。他方、同時代を通して中国人芸術家はメインランドから、或いは中国と強い繋がりのあるシンガポール人(建国後)芸術家も、共にほぼ単独でパリに入り創作活動を続けた。三者三様のエトランジェ達のパリ体験だった。

これは背景にある当時の世界情勢、政治経済状況を知ると良くわかる。

1920年代は米国が世界一の債権国となって繁栄を迎える。フランスは第一次世界大戦の戦勝国ながら消耗が激しく政治経済は混迷が続いたがパリは平和オリンピック(1924年)、アール・デコ万博(1925年)と世相的には華やかだった。美術界もエコール・ド・パリ全盛期、日本人画家は藤田嗣治を中心に一大勢力を誇っていた。日本円の過大評価による経済力があった為である。米国同様、戦勝国かつ戦地にならなかった日本は大戦前の金本位制における1us$=2円が大戦後も維持されていたのに対し、フランスフラン(F)は大幅に値下がりし大戦前の1円=2.6Fが10F~15Fで推移した。パリは急激なインフレが進み購買力も落ちたとはいえ大いなる円高を享受したのである。その頃、アジア諸国は英仏蘭ら西欧列強による世界分割が完了し、植民地主義は最盛期を迎えていた。植民地化された国民にとって欧州留学は非現実であった。しかし1929年ニューヨーク発の大恐慌が世界に波及し、1931年末の日本政府の金輸出再禁止を契機として円が対ドルで大巾に下落した1932年以降日本人画家のパリ留学は激減する。一方で、ベトナムは宗主国フランスがインドシナ植民地経営の拠点であったハノイに美術学校を設立(1925年)、本国から赴任した教員(画家)に学んだベトナム人学生達が1931年頃からパリで作品を発表し始めその後移住する者が出た。中国本土は中華民国統治下だったが国共のせめぎあいが続き混乱のただ中にあった。

さて、1920年代を通して日本人画家は多人数がいたからとはいえ(200人、と展覧会冊子には記されている)、絵画スタイル・画風の幅が広範に亘る。画力が高位にあったこと、パリ現地で実物作品を見て多くを学び各自がそれぞれに傾倒したスタイルに寄って行ったことがわかる。言い換えれば、自分独自の絵を描いたのは藤田嗣治らごく少数だった。板倉鼎・須美子夫妻はその範疇に入る。彼らが帰国した後の1930年代、1940年代、パリ経験を積んで画家としての最盛期を迎える頃、日本が戦争に突入したことは不運だった。それに加え、彼我の風物の違いからか画業のモチーフも質も変わってしまった。この時代の日本人画家の滞欧作は見応えがあり同展逆輸入の形で本邦での再評価に繋がることを期待したい。日本国内の展覧会は個人の回顧展、或いは日本人のみのグループ展がほとんどであり、同時代のアジア人画家との並行展示は新鮮で筆致、モチーフの捉え方などその違いについて新たに知るところも多かった。

・展示されていた日本人画家(生年順)

藤田嗣治(1886年生まれ)、川島理一郎(1886)、清水登之(1887)、坂田一男(1889)、中村義夫(1889)、萩谷巌(1891)、川口軌外(1892)、矢部友衛(1892)、高畠達四郎(1895)、東郷青児(1897)、佐伯祐三(1898)、福沢一郎(1898)、岡鹿之助(1898)、野口弥太郎(1899)、高野三三男(1900)、荻須高徳(1901)、板倉鼎(1901)、海老原喜之助(1904)、板倉須美子(1908)、岡本太郎(1911)。

・展示されていた主たるベトナム人画家

先輩格グェン・ファン・チャン(1892年生まれ)と、かなり年下で1歳違いのパリ留学三羽烏の3人:マイ・チュン・トゥ(1906)、レ・フォー(1907)、ヴ・カオ・ダン(1908)。

彼らは皆、1925年にハノイに開校したインドシナ美術学校の卒業生である。フランス人画家タルデューらが印象主義を教えた。1930年代に入りパリに作品を送る者が出て、1937年には美術学校同期のマイ・チュン・トゥとレ・フォーが移住した。絹絵、漆絵の伝統に根差した近代的な絵画を描き好評を博した。穏やかな作品群で、装飾性に富み、マイ・チュン・トゥはアンティミストと呼ばれた。彼らは、先行した日本人画家群とは異なる環境、パリの絵画マーケットからの制作要請に晒されていたようだ。

・シンガポール人(建国後)画家

ジョーゼット・チェン(1906年生まれ)、リュウ・カン(1911)。

中国浙江省に生まれ、パリに移住、ニューヨーク、上海で美術を学んだのち、シンガポールを終の棲家とした女流画家ジョーゼットと、伝説的な国民画家、正統的画風のリュウ・カンはこの展覧会には外せないネームだ。

・中国人画家

サンユー(1895年生まれ)、パン・ユーリャン(1899)、ユン・ジー(1906)。

アジア近代美術のbig nameサンユー(常玉)は1920年代には早くもモンパルナスで知られる存在となっていた。不自然で不思議な体形や輪郭の人物やモチーフ、筆遣いに何故か見入ってしまい飽きが来ない。うねる画面に惹きつけられるユン・ジー(朱沅芷)と共に、中国人画家によく感じる掴みどころのない器量の大きさがあった。

上記した画家の生年から、展覧会がfocusした時代にパリに滞在した日本人画家とアジア諸国出身画家達の年齢差が分かる。既述したように主役となる画家と活動期が間を置かず日本人からベトナム人へと移行したことに合点が行く。世界情勢が戦争に向かっていたこと、日本円の価値下落が無ければ日本人画家達の渡仏は続いたであろう。また、日本人画家の後を継ぐ形になってパリで存在感を増したとはいえ、大戦中もパリに留まったベトナム人画家、中国人画家達は祖国から逃避した人物と見做され、戦中戦後の国家体制の転換も相俟って精神的には厳しい状況にあった。志を絶たれた日本人画家とは異なる苦渋、異国に在って祖国と閉ざされた根無し草の辛さに愛憎半ばしたことだろう。

大戦間時代はアジア諸国が植民地化されていた時期と重なる。1931年パリで開催された「国際植民地博覧会」においてインドシナ館に設営されたアンコールワット(カンボジア)を撮影した写真が大きく引き伸ばされて展示されていたのは象徴的だった。そのような時代を対象として当時の風潮と芸術作品をどのように展示するか。同館のキュレーターは欧州植民地主義や、社会共産主義とのイデオロギー闘争をどう扱うか、議論を重ねたに違いない。展覧会場には第2章に「Theatre of the colonies」があった。展示や展覧会冊子は事実を直視し価値判断を押し付けず植民地主義と反植民地主義の双方の動きを記していた。植民地主義を糾弾することもなかった。当時の日本と韓国、台湾との関係もある。日本人画家と韓国人画家パイ・ウンソン(1900年生まれ)、台湾人画家楊三郎(1907)の作品を並べて取り上げていた。

同展がfocusした1920’S~1940’S時代認識への回答が、最後の第6章「Aftermaths」に示されたように思う。ベトナム人画家三羽烏の一人マイ・チュン・トゥが画業とは別に行った活動だ。彼は1937年にパリに移住し永住した。為に政治体制の変わった第二次世界大戦後は本国からの敵対視に直面した。複雑な気持ちだったろう。彼は歴史の事実を記録に残すことの重要性を述べる。収集した政治的イベントや社会活動を写した動画が展覧会場最後の部屋で上映されていた。彼の代表的なスタイルとして知られるあどけない子供達を描いた作品群はメイン展示の部屋には見当たらなかった。戦後に出現したからか、ただ「Aftermaths」に彼のironicな表情の自画像「眼鏡をかけた自画像」1950年作が掛けられていたのである。会場入り口のアプローチ正面に日本人画家藤田嗣治の自画像「アトリエの自画像」1926年作が掛けられ、終わりの章にベトナム人画家マイ・チュン・トゥが登場した。この二人は時代を代表する画家というだけでなく、異国に永住し祖国に疎まれ他国で他者(エトランジェ)として生涯を終えたという近代の国際情勢が産んだ生き様も共通する。

堀川さんが、会場入り口アプローチの壁面に掲示されていた関係者リストに私の名前があると指差された時はびっくりした。充実した同展を担当された彼女に敬意を表したい

最後に、個人的な話になってしまうが以下を記して本篇を終えたい。私は1990年代後半と2000年代前半の二度、日本企業の代表者としてシンガポールに駐在した。20数年後のシンガポールの見違える変貌と一層の活性化に驚愕した。一方で日本の存在が希薄化していた。シンガポール航空(SQ)は日本への観光客の往復便だった。かつてのSQが日本からシンガポールへのビジネス客、観光客の往復便だったものが様変わりしていた。

シンガポール国家運営の戦略性とそれ故の発展は持続していた。マレーシア中央政府との確執からやむなく独立したシンガポールはリー・クアンユーのもと、当初から国の在り方の方向性がはっきりしていた。国土が淡路島程の広さ、資源がなく人口も少ない中でマレー半島の突端に位置し、中国人、マレーシア人、インド人が共住する特性を生かし、周辺地域へのハブとなり利便性を提供することを国家の存在意義とした。そのためにシンガポールを経由すれば世界各国のどこの都市にも行ける、シンガポールにオフィスを構えれば高度に機能する、観光的魅力に富んでいる等などの環境整備に注力した。チャンギ空港・シンガポール航空の利便性と快適性、先端産業誘致、英才教育制度、人材育成、英語の通用、観光施設の充実等枚挙にいとまがない。私がいた頃に、政府内には競争力強化コミッティという当時は聞き慣れない名称の組織が立ち上がっている。しかしながら文化芸術面では物足りなかった。地勢的な要因から港町、商業都市として位置付けられ、戦争や政治体制の変化があって、歴史的事績も不足していることから文化芸術の蓄積が乏しい。博物館、美術館も貧弱だったのでクリスティーズ、サザビーズなどのオークションが楽しみだった。今回の展覧会に出品されているベトナム人画家はそこで知った。Singapore Festival of Artsという催しも毎年6月に行われていたがパフォーマンスが中心でFine Artは少なかった。

それが、今世紀になると利便性提供の継続的な実行に加え、豊かさ提供の段階に移行する。物質的な事物から始まり感性、精神性の領域へと展開していった。文化芸術分野への資源の投入である。「City of Others」展はその流れの一環にある。ASEANの中心国シンガポールならではの[大戦間時代にアジアからパリのアートシーンに参画したアーティストを横断的に検証する]という好企画は、ASEANに留まらずASIA全体をカバーしていた。

東京から同行したちひろ美術館の松本猛君夫妻、東京都美術館の高橋明也君(当社団理事)と共に展覧会の充実振りに心満たされて美術館の正面玄関を出ると、折しも道の向こうに面した広場パダンでは建国60周年記念式典の会場設営の準備が急ピッチで進められていた。遠くに前日訪れたばかりの現代シンガポールを代表する建造物マリーナベイ・サンズの奇抜な姿が見えた。(2025年5月)

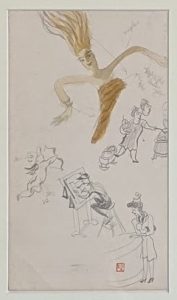

川島理一郎【人物五態】

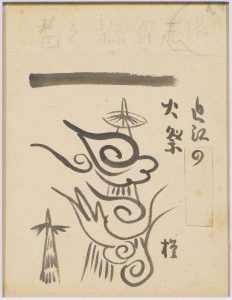

川島理一郎【人物五態】 小出楢重【近江の火祭】

小出楢重【近江の火祭】 佐分真【パリジャン】

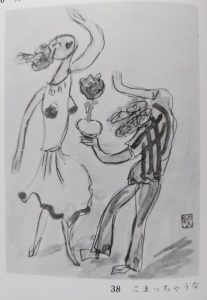

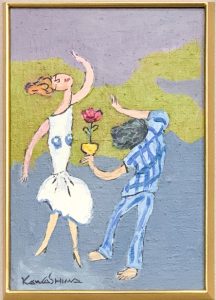

佐分真【パリジャン】 川島理一郎【こまっちゃうな】素描(図録)

川島理一郎【こまっちゃうな】素描(図録)  油彩(SM)

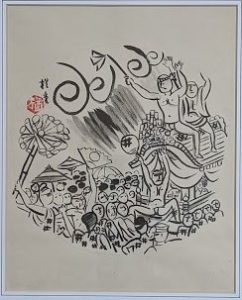

油彩(SM) 小出楢重【天神祭】紙本墨画

小出楢重【天神祭】紙本墨画  【亀の随筆】挿絵(図録)

【亀の随筆】挿絵(図録) 佐分真【パリのキャフェ】グワッシュ

佐分真【パリのキャフェ】グワッシュ  【マドロス】(図録)

【マドロス】(図録)