御厨純一(みくりやじゅんいち、1887・明治20年〜1948・昭和23年)は前回取り上げた北島浅一と同じ佐賀県出身、中学生のとき同じ教師(梶原熊雄、京都府画学校出身1870年生まれ)に絵を習い、1907・明治40年、東京美術学校西洋画科にも一緒に入学する。生没年も同じだった。1912年美校卒業、1920年【ダリア】が第2回帝展初入選。北島に遅れること7年、1926・昭和2年から1928年まで渡欧、26、27年にはサロン・ドートンヌに入選した。1927年3月のパリ集合写真(大久保作次郎送別会)にも写っている。

写真の人名比定は「青春のモンパルナス」2006井上由理氏に依る

写真の人名比定は「青春のモンパルナス」2006井上由理氏に依る

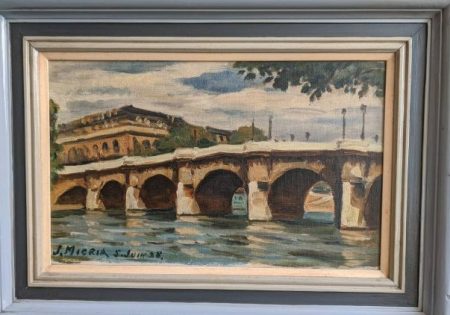

御厨がパリで描いた作品が3点ある。うち2点は親族の方旧蔵と聞いている。持ち帰ったあと長く飾っていたそうだ。並立するモンマルトルの給水塔とサクレ・クール寺院を描いた絵の方には署名がない。出来映えが良く手許に置いておきたかったのかもしれない。滞欧期の風景画には点景人物がよくいるがこれにも赤茶の歩く女性らしい姿を発見した。この臙脂色やクリーム色でドロっと塗り込んだような筆触はもう1点のセーヌ川とエッフェル塔を描いた作品(こちらはお土産絵)や、渡欧以前、戦後の作品にも見出せる。じっくり重ね描く画風である。もう1点は帰国直前の作【巴里ポンヌフ】1928年6月5日(M10号)、冒頭の画像を参照されたい。

【巴里エッフェル塔】1927年頃(5号) 【巴里モンマルトル給水塔】1927∼8年(10号)

「板倉鼎・須美子書簡集」には須美子が[私達にはいいおぢさんのような人・・・いろいろお世話になった人でして一坊(註:長女一、かず)の大すきな方です(28年7月)]と書く等、全部で16回も登場する。御厨のパリでの様子だけでなく人物像も伝わってくる。いくつか紹介する。[私達の日常を活動写真に撮って松戸(註:鼎の実家)へ持ってってあげると云って居られます]。この時パリで撮影された2分強のフィルムは約90年後、目黒と松戸で開催された板倉夫妻の展覧会で上映された。鼎が同年12月に出した手紙、[御厨さんは大変食べる事がすきでしてことにいかもの類・・・返って洋食とかよりなまづとかふなとか・・・量も多くがよい・・・日本食でお酒でしたら大喜び・・・まだ独身(註:当時41歳)本当によい人です]

1928・昭和3年帰国後、第9回帝展に【冬のサンミッシェル橋】、第10回に【ガンの一隅】が入選した。1929年2月、北島、青山熊治、片多徳郎、栗原忠二、佐藤哲三郎、三国久ら美校同級生(1912・明治45年卒業組)と共に第一美術協会の創設メンバーに名を連ねる。第2、3回展覧会にはパリで客死した板倉鼎の遺作出品をアレンジ、須美子は鼎の両親宛ての手紙にこう書いている。[第一美術展御厨様よりご招待いただきました。・・・先輩の皆様の故人へのご親切を心からうれしく存じました。(1931年6月12日)]。1933年5月には第一美術展招待状や書簡が届き5月25日の日記には[稀に見る御親切な方だから誰もが甘へて色々お頼みするのだろう。遺作展といふときっと世話役になられる由。お人がよいから、矢張り日本に居ると雑用に追はれて製作に専心出来ないと歎いていらっしゃる。何れ巴里ヘまたお出かけなさる積りだとの事。] 御厨の人柄がよくわかる。

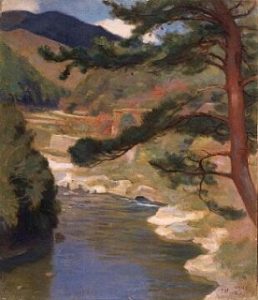

【風景】1924(展覧会場で撮影) 【川上風景】1946佐賀県美(図録画像)

さて、御厨と北島は画家としてのスタートキャリアも同じだったが、画風も帰国後の歩みも異なっていた。こなれた線で形をとり軽妙で洒落た絵を描く自由人気質だった北島に対し、御厨は丁寧に面を取り、塗って仕上げる画風だ。律義で人間関係を大事にする気質だったのだろう。近代日本洋画草創期の黒田、藤島ら親世代に直続する教え子世代(1880~1890年生まれ、東京美術学校明治年間の卒業)としてエリートキャリア(美校、欧州留学)を自覚し、官展アカデミズムに属して啓蒙する立場でもあるとの認識も持っていたと思われる。それが1937・昭和12年以降、第一美術協会理事を務めながら海軍省に委嘱されて海洋美術会の設立、海軍に従軍し海戦記録画を描くに至らせたと推測する。

御厨も北島と同様、大正、昭和戦前期の官展アカデミズムを担った一人である。ただ北島に比べて官展入選実績(3回)が少ない上、戦争画家としての作品も多く印象が強い。戦後早くに亡くなったためイメージの刷新や新たな制作展開を果たす機会がなかったこともあったのだろう、その画業が充分顕彰されているとは言い難い。

さらに近代日本洋画史を通覧するとそういった個々人の背景にとどまらない大きな流れの中で彼らの仲間全体が埋没してしまっていることに気付く。第一美術協会が発足したのは1929・昭和4年である。構成メンバーの画風は、この時期顕著になっていたフォーヴ以降の新潮流から外れていた。大正期後半には二科会の安井曾太郎(1888生)はじめ帰朝者滞欧作の展覧会出品が盛んになっていたが、1919年官展の文展→帝展組替えを経て昭和ヒトケタ台―1926年~1934年―に入ると洋画界が一気に流動化する。1925・大正14年、国画会に西洋画部門が出来、彼らと同世代の非官展系国際派の主軸、川島理一郎(1886生)、梅原龍三郎(1888生)が同人に招かれる。1926年には1930年協会が発足してパリから戻ったばかりの10歳近く年下の新進世代が活動開始し、1930年に独立美術協会となる。雰囲気も刷新され、官展が絶対的な権威を有していた時代が去り官展以外の複数の居場所を持てるようになっていたのだ。既述したように、官展内部においても在野団体の活況に対抗すべくより若い世代に主導権が移っている。1936・昭和11年に新制作協会を結成することになる更に5~10歳年下の後輩世代も成長過程にあった。パリでは1920年代後半、所属に関わりなく日本人画家集団が藤田嗣治(1886生)を中心に全盛期を迎えている。洋画界の主だった彼ら1880年代生まれの官展系人脈に対抗する勢力が台頭してきたのである。第一美術協会の前身ともいえる四十年社が結成された1920・大正9年に、彼らと同根と言える1924年創設の槐樹社と共に主義主張や個性を前面に打ち出した創作活動をしていれば状況は変わっていたかもしれない。しかしそうしなかったのではなく、できなかったのではないか。そこにアカデミズムに縛られ多様な価値観を持ちえなかった彼らの世代の限界があったのだろう。

第一美術協会は帝展審査員でもあった主導的人物の二人、青山熊治が急逝し(1886~1932)、片多徳郎が退会した(その後まもなく自死、(1889~1934)影響も大きい。帝展組の後輩筋にあたり審査員も務めた、熊岡美彦(1889生)、牧野虎雄(1890生)、大久保作次郎(1890生)達も流れには抗えなかった。彼ら世代の官展系人脈は秀作を多く発表したにもかかわらず、絵画傾向が旧弊とみなされたためか、権威主義への反発のためか、時流に埋没し近代日本洋画史上のbig nameとならなかった。

しかし、時代の潮流にかかわらず優れた画家、良質の作品は語り継いでいかねばならないと考える。近代日本洋画史の大正、昭和戦前期には既に名を挙げた他にも五味清吉、田辺至、長谷川昇、小寺健吉、高間惣七、寺内萬治郎、草光信成ら同世代の優れた画家たちがいた。官展アカデミズムのもと一時期を担っていた事実と忘れられてしまった作品群を、彼らを看過し、欧州絵画新潮流の追随に重きを置いた戦後の美術史叙述とは異なる眼で再評価すべきであろう。

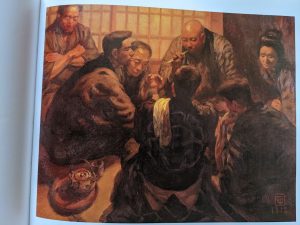

御厨純一【擬講】 <1912美校卒業制作・図録画像> 北島浅一【石炭運】

文責:水谷嘉弘