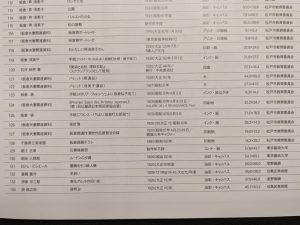

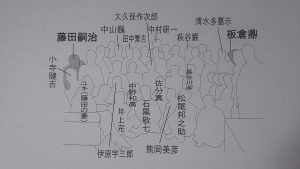

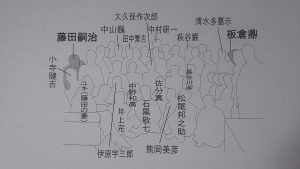

「フランスのサロンドートンヌと日本人」といえばまづ藤田嗣治を思い浮かべるが、他にも日本人で初めて入選した(1921年)のは川島理一郎(1886・明治19年生まれ、藤田と同年齢のパリ友達)、絵画・彫刻両部門に初めて同時入選した(1924年)のが清水多嘉示、等々あまり知られていない事も多い。板倉鼎・須美子は渡仏翌年の1927年に夫婦揃って入選している(1929年にも)。板倉夫妻と同時期に滞欧していた清水多嘉示(1897・明治30年〜1981・昭和56年)の渡仏(1923・大正12年〜1928・昭和3年)前後の生写真(当時のアルバム)を持っている。清水多嘉示は1927年パリの大久保作次郎送別会集合写真で板倉鼎の隣に写っているので縁がある。この集合写真には、当社団がその滞欧作品(この写真を撮る前年の制作)を収蔵したばかりの伊原宇三郎も写っている。アルバムに貼られた写真を渡仏以前と渡仏以降の2回に分けて紹介したい。

写真シルエット・松戸市教育委員会作成

写真シルエット・松戸市教育委員会作成

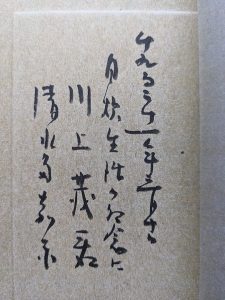

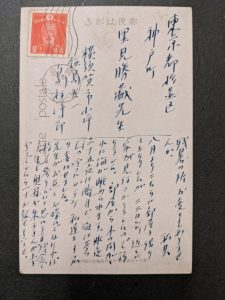

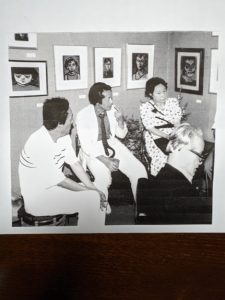

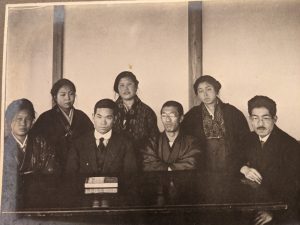

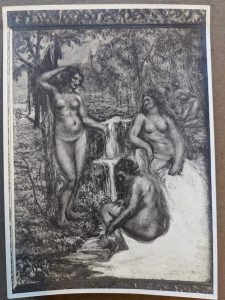

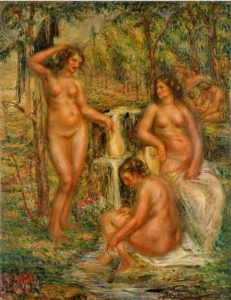

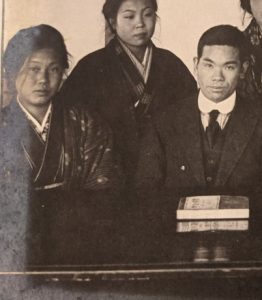

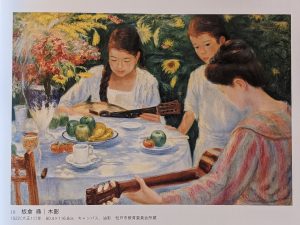

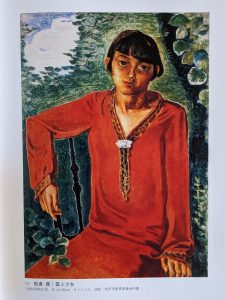

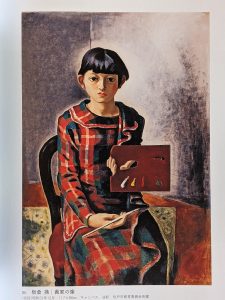

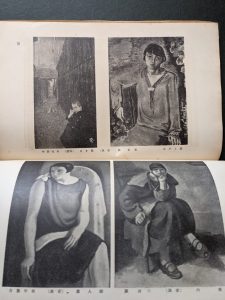

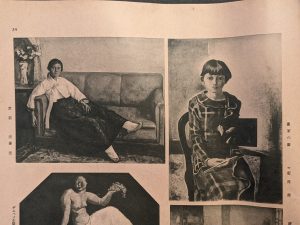

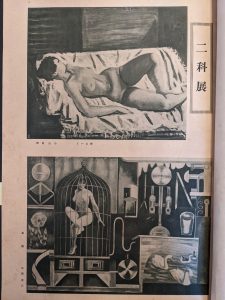

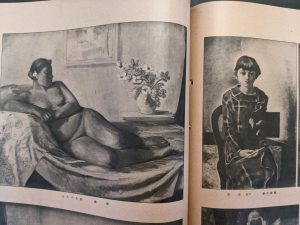

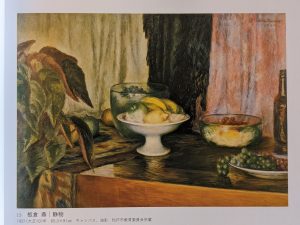

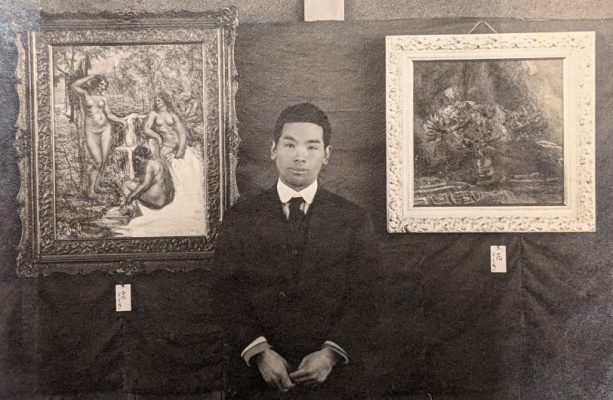

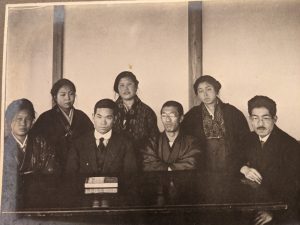

アルバムの旧蔵者は後に長野県諏訪地域の教育指導者となる川上茂という人物。清水が中洲村(現、諏訪市)の小学校で代用教員をしていた頃(1915・大正4年)の同僚のようだ。パリから川上宛に出した絵葉書―シテ・ファルギエール14番地発―は長野県松本女子師範学校気付となっている。清水は渡仏前には諏訪高女で美術教師を務めていた。勤務先の親しさからか、1922・大正11年2月には同校と松本女子師範で清水主宰による「中原悌二郎・中村彝作品展」を開いている。アルバムにはその時の会場写真があった。記念撮影のテーブル上にあるのは前年出版された中原悌二郎著作集【彫刻の生命】。【泉】【花】と題された油彩画2点(共に「未完成」と添書してある)の前に立つ清水の姿や、中原の代表作【若きカフカス人】、中村の【男の顔(河野氏像)】なども写っている。【泉】は、直接的には安井曾太郎の影響下の作品ではなかろうか。7年間のフランス留学から戻り滞欧作品展を開いた安井の作品群、1914年作の【水浴裸婦】などを観ていたに違いない。細かいタッチで塗り込んでありやや硬い印象だが構想画的、類型的でもある。当時の傾向がよくわかる。清水はパリに行ってデッサンを学び直し絵も垢抜けして来るのだが、それ故か1971年の清水自選展に出品された最も旧い作品は絵画1923年作、彫刻1924年作で共に渡仏時の制作である。

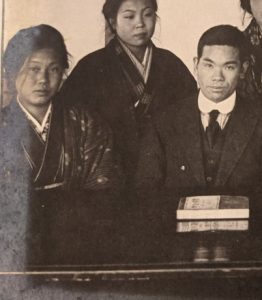

今井りん、多嘉示、川上茂?、武井直也

今井りん、多嘉示、川上茂?、武井直也  展覧会場の多嘉示(中原悌二郎作品)

展覧会場の多嘉示(中原悌二郎作品)

清水が新宿下落合の中村彝(1887・明治20年生まれ)を訪ねてアトリエ前の庭で自ら撮った写真もあった(1920年前後)。川上が清水から貰ったのだろう。

自宅庭先の中村彜(多嘉示撮影)

自宅庭先の中村彜(多嘉示撮影)

(2023年6月増補)

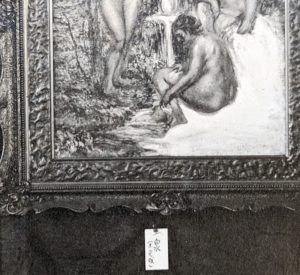

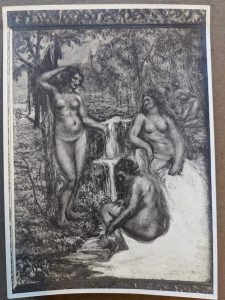

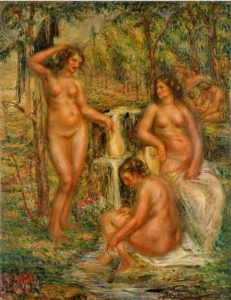

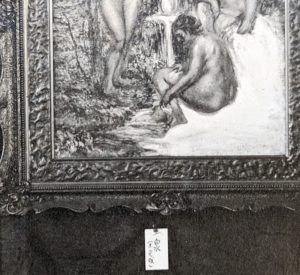

今般、茨城県近代美術館の首席学芸員吉田衣里さんから照会の電話をいただいた。中村彝は茨城県出身で彼女は彝の研究者のようだ。冒頭に掲載した清水多嘉示が諏訪高女で主宰した「中原悌二郎・中村彜作品展」会場写真、清水の後ろに写る2枚の絵についてだ。私は、清水が制作途上の自作を展示したものと理解していたのだが、吉田さんは「中村彜作品ではないか、【泉】はポーラ美術館所蔵の【泉のほとり】ではないか」と言う。早速調べてみた。会場写真は白黒のせいか陰影が濃く筆致が粗く見えるが、まさに瓜二つだった。ポーラ美術館ホームページの同作解説は、制作1920年とされていて [・・・従来この【泉のほとり】はルノワールの模写といわれてきたが、近年の研究によってそれが模写ではなく、中村彜の創作であることが明らかになってきた。(中略)「素戔嗚尊に題をとって勝手に想像で描いたもの」という中村の言葉からもうかがえる。(中略)彼は、1920年頃、展覧会の特別陳列などでルノワールの裸婦像を目にしたようだ。その衝撃から裸体画を描きたいという思いにとらわれ、この【泉のほとり】を制作したという。・・・] とある。しかし、吉田さんは中村彜「藝術の無限感」所収の洲崎義郎宛て書簡の同作に関する記述に注目する。[・・・何時もの欠点の「動線の不明」と「色の釣り合いの不整」とがつきまとって、絵の効果を鈍くして居るのですが、要点がよく分からないので思ひきった「シマリ」を入れる事が出来なくて、これにも閉口しております。・・・]。会場写真(1922年撮影)では右下部分が空白になっていて「未完成」表示もある。他にもそれを傍証する資料があって、吉田さんは同作の制作過程を再考する要があると考えたようだ。彼女の研究によるレポート発表を待ちたい。

【泉】諏訪高女1922会場撮影

【泉】諏訪高女1922会場撮影  【泉のほとり】ポーラ美術館

【泉のほとり】ポーラ美術館

「未完成」表示

「未完成」表示

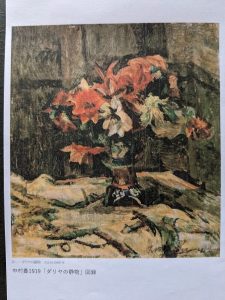

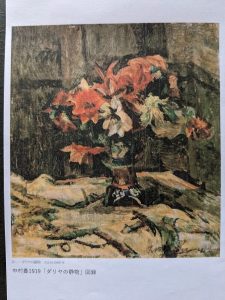

なお、もう1枚の【花】と題された未完成作品のその後は不明だそうだ。類似作品【ダリアの静物】の画像を示していただいた。

【花】1922諏訪高女会場撮影

【花】1922諏訪高女会場撮影  【ダリアの静物】1919

【ダリアの静物】1919

「未完成表示」

「未完成表示」

他の同展会場写真や多嘉示が撮った彜のアトリエ前のスナップなど現物を見たいとの事だったので開催中の猪熊弦一郎回顧展を観がてら茨城県近代美術館を訪れた。併設されている中村彝アトリエは、建物は復元だが椅子や画架等の調度品は本物、東京新宿下落合の中村彝アトリエと逆の関係だそうだ。館からは吉田さんと副館長の金澤宏さんが同席され、旧友の小泉晋弥茨城県天心記念五浦美術館館長(茨城大学名誉教授)も来てくれて充実した会合になった。

同展に関する写真は、清水多嘉示の代表的な研究者である武蔵野美術大学(元)教授で彫刻家の黒川弘毅氏から「清水多嘉示アーカイブ」にも見当たらない、と連絡いただいた。同氏のご教示でテーブル上の中原悌二郎著「彫刻の生命」を前にした集合写真の前列左端は後に清水夫人となる今井りん、と判明した。また黒川氏、同じく多嘉示の研究者である八ヶ岳美術館特別研究員の井上由理氏からそれぞれ前列右端の男性についてもご示唆いただいたが、他の写真を参照して諏訪郡平野町(現岡谷市)出身、清水の年長の友人武井直也と判断した。武井は清水渡仏の翌年パリに渡り共にブールデル門下となる。パリで再会していたのだ。

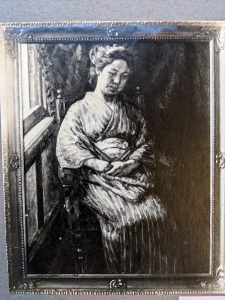

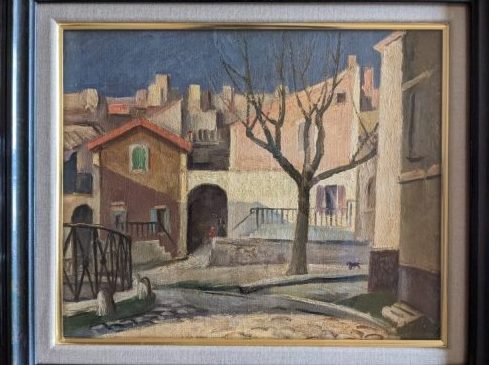

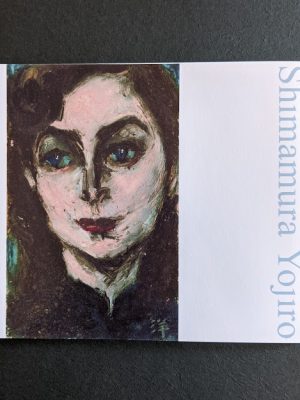

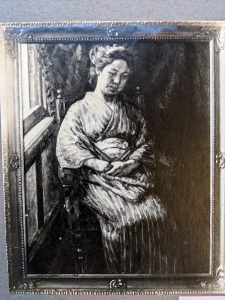

黒川氏のご教示を受けてある事に気付いた。同展会場写真が貼られたアルバムの中に作者、画題共に不明の絵の生写真が有ったのだが、これは多嘉示が描いた今井りんではないか?前掲したテーブル前の集合写真の前列左端の彼女と似た相貌なのである。

武蔵野美術大学彫刻学科研究室刊「清水多嘉示資料論集Ⅱ」(2015年)所収の青山敏子氏(多嘉示の三女)「父清水多嘉示と母りん」に依れば、[(多嘉示の父)鶴蔵が(多嘉示の)渡欧の条件としたのは、婚約者を決めてから行くように、ということでした(中略)諏訪高女の前校長土屋文明は迷うことなく今井りんを推薦したのです]1923年3月の渡欧を控えた1921、22年頃の事と思われる。展覧会は1922年2月であり会場写真に二人が並んで写っていてもおかしくはない。

中村彝の作品展示会なので彝の絵が他にもあるのではないか。彝が描いた相馬俊子像があるかもしれない。しかし、多嘉示主宰の地元の展覧会に自作を展示するのもおかしくはない。展示されていなかった可能性はあるが、件の絵は清水多嘉示作、婚約者今井りんの肖像と考える次第だ。

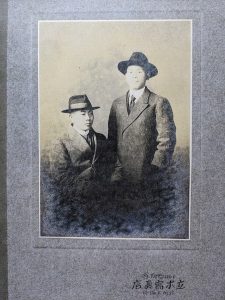

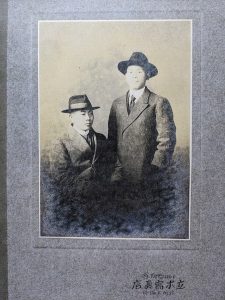

後日、黒川氏から「清水多嘉示アーカイブ」にある多嘉示と川上茂のツーショット写真(写)が送られてきた。[1921年3月10日 自炊生活の記念に 川上茂君 清水多嘉示]と裏書され[立木写真店 信州上諏訪]の台紙に貼られている。

(増補分了)

アルバムには当然ながら旧蔵者川上氏本人に属する写真が多く、スイスの教育啓蒙家ペスタロッチゆかりの地の訪問写真、2ヶ月前に運転を開始したばかりの烏川第一水力発電所の見学写真(川上は理数系の教師)等もありそちらの資料性もありそうだ。

話はそれるが冒頭の集合写真について、中村拓医学博士の子息、中村士(つこう)先生(天文学者、理学博士)から連絡を頂戴した。

(quote)・・・集合写真ですが、中央に大久保作次郎が写っていますので、彼の送別会の写真だろうと思います。また、中村拓は右端に、両手を組んで大きく写っている人物だと思います。(中略)大久保作次郎の送別会写真は井上由理さんの『青春のモンパルナス 清水多嘉示滞仏記』(2006年)には、ほぼ全員の氏名が載っています。中村拓は、在パリ中は多くの日本人絵描きさんと交流があり、戦後も岡鹿之助さんらとは年賀状のやり取りをしていました。山口長男さんなどは、毎夏家に来て夜遅くまでビールを飲んで歓談していたのを子供心に覚えています。(unquote)

中村拓は生化学者、医学者(1890~1974)。パリのパスツール研究所に留学中(1921~1929)、隣にあったシテ・ファルギエールに住んでいた日本人画家達と知り合い医者として彼等の健康面を診ており板倉鼎も診察を受けている。書簡集にも登場する人物だ。この頃パスツール研究所には中村拓博士の他にも日本からの留学者が複数いたようで日本人画家と付き合いがあった。佐分真の「巴里日記」には細谷省吾、佐藤国手両医学博士が度々登場する(両氏は鼎、須美子書簡にも言及がある)。中村博士が帰国後も画家達との関係を続けていたのと同様、両博士も佐分、小寺健吉、伊原宇三郎(皆集合写真に写っている)らパリで親しくなった画家達と「モンパル会」と名付けた会に参加して東京で会っている。1932年(推定)12月31日、京橋に在ったレストラン「アラスカ」で開かれたモンパル会で、欠席した久米正雄への寄せ書き書簡に両博士の名前がある。

(この項続く)

(文責:水谷嘉弘)

写真シルエット・松戸市教育委員会作成

写真シルエット・松戸市教育委員会作成 今井りん、多嘉示、川上茂?、武井直也

今井りん、多嘉示、川上茂?、武井直也  展覧会場の多嘉示(中原悌二郎作品)

展覧会場の多嘉示(中原悌二郎作品) 自宅庭先の中村彜(多嘉示撮影)

自宅庭先の中村彜(多嘉示撮影) 【泉】諏訪高女1922会場撮影

【泉】諏訪高女1922会場撮影  【泉のほとり】ポーラ美術館

【泉のほとり】ポーラ美術館 「未完成」表示

「未完成」表示 【花】1922諏訪高女会場撮影

【花】1922諏訪高女会場撮影  【ダリアの静物】1919

【ダリアの静物】1919 「未完成表示」

「未完成表示」