本コラムでは以前、額裏情報から制作年を探り出す試みで田辺至と伊原宇三郎作品を取りあげた(2021年7月、2021年9月)。今回は、同じ伊原宇三郎の作品だが裏面ではなく表面に描かれたモチーフから制作年を割り出す話である。画題は【Toho丸の甲板にて】である。

伊原宇三郎の表記油彩画(12号P)を入手した。1920年代〜40年代にかけて昭和戦前戦中期の近代日本洋画をfocusして調べたりエッセイの類いを綴っている者にとって制作年は必須の情報なのだが当該作に年記は無い。私は、伊原の画風変遷から彫像のような人体描写、矩形の存在感が際立つ滞欧作ではなく、また戦後の巧みで描き熟れた風景写生画でもない、図録などではあまり見かけないフランスからの帰国(1929年)以降、陸軍嘱託となる戦争記録画時代(1938年〜1945年)に先立つ頃の作ではなかろうか、と見立てた。戦争期の船舶の雰囲気を感じなかったからでもある。伊原作品をlineupしたかった面もある。

年譜をあたると、1937年5月東京日本橋三越における海軍協会主催の洋画諸大家新作海洋美術展覧会に出品しているとの記述があった。そこで、本作はこの展覧会出品作或いはそのエスキースではないか、と想定したのである。しかし確たる証拠がない。

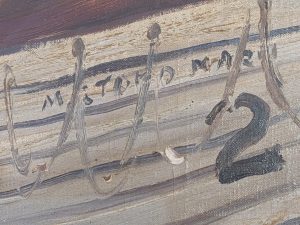

大学で船舶工学を専攻し三菱重工業長崎造船所にいた友人信原眞人君に絵を見てもらうことにした。伊原の署名の下にフランス語で「Toho丸の甲板にて」と書かれている。トーホー丸とは何時頃建造された船なのか。また絵から読み取れる事柄がないか、訊ねたのだ。彼からの返事を要約すると次の通りだ。

「船舶史記録に依れば、飯野商事および飯野海運が所有した東邦丸は4代にわたって存在していた。その存在期間は、第一代1936〜1943、第二代1944〜1945、第三代1948〜1996、第四代1972〜1982、なのだが、伊原氏が画いた東邦丸は第一代の東邦丸と思われる。画かれている救命ボートに記されている船名が「MS TOHOMARU」と読めるため、MS=Motor Ship、即ち主機がディーゼル機関だと考えられる。第一代東邦丸の主機はディーゼル機関であることから当該の船は第一代と判断した。というのも第二代、三代、四代は、いずれも、SS=Steam Ship、即ち主機は蒸気タービン機関だからだ。」極めて納得の行く解明である。決め手となったのはモチーフとなった甲板上の救命ボートなのだった。私のいわば文系的見立てと信原君の理系的検証がmeetしたのである。持つべきものは友、だ。

参考までに、彼が教えてくれた歴代東邦丸の情報(抜粋)は次の通り。

「第一代 東邦丸。1936川崎造船所で竣工、飯野商事が運航、油槽船として米西海岸からの石油輸送に従事、1938 海軍が徴用、1941 三菱重工業横浜造船所にて艤装工事を施工、給油船に改造、1943 米軍潜水艦の魚雷を受け沈没。総トン数:9,987。載貨重量:13,431 t。垂線間長:152.4 m。船幅:19.8 m。船深:11.32 m。喫水:8.98 m。主機:川崎MANディーゼル機関、9,987 PS。船速:16 kn。

第二代 東邦丸。1944 三菱重工業長崎造船所で竣工、飯野海運が運航、1945 被弾沈没。総トン数:10,238。載貨重量:14,960 t。垂線間長:148.0 m。船幅:20.4 m。船深:12.0 m。喫水:8.98 m。主機:蒸気タービン機関、5,000 PS。船速:15 kn。

第三代 東邦丸。1948竣工、飯野海運が運航、1996売却。

第四代 東邦丸。1972竣工、飯野海運が運航、1982解撤。」

「Toho丸の甲板にて」は、伊原が陸軍嘱託になる前、第一代東邦丸が海軍徴用となる前、の1937・昭和12年に乗船して海軍協会主催の海洋美術展出品作を描いたのではないか、と結論付けたのである。

伊原宇三郎は立体物である対象を的確な描写で絵画平面に置換する優れたデッサン力と、モチーフを(伊原の言に頼れば)有機的に配置する画面構成力に長けた画家である。本作は切り取られた構図の中で、救命ボート船縁のゆったりとした滑らかな線と背景の大海原とが、当時の世相がまだ落ち着いていることを示しているように感じる。

さて、「トーホー丸の甲板にて」を描いた頃の伊原の作品群について改めて考えてみたい。4年間のフランス滞在を終えて1929・昭和4年7月に帰国した後、1938年夏、陸軍の嘱託画家として中国大陸を北から南へ順に従軍するまでの間、伊原の画業はあまり展開していないと思ったからである。画壇的には華々しい実績を挙げているのだが・・・

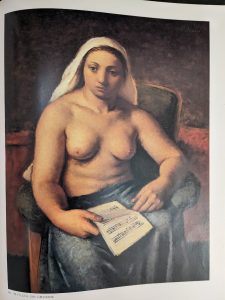

伊原の年譜を追ってみる。帰国した年の10月、第10回帝展に滞欧作「椅子によれる」を出品して特選となる。以降、帝展改組騒動(松田改組)で帝展未開催となった年の前年、1934年第15回まで続けて出品した。うち第11回「二人」、第13回「*(木へんに日、羽)上二裸婦」は特選となり、第15回では審査員に任じられた。典型的な東京美術学校出身者のエリートキャリアを歩んだ官展アカデミストである(伊原は1921年3月首席卒業)。

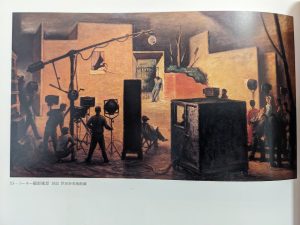

更に、教育者、洋画界牽引者としての活動が目立つ。1930年から32年まで帝国美術学校西洋画科教授、翌1933年3月美校助教授に就任。近代美術館建設期成会、銀座美術家協会、オリンピック東京大会組織委員会、等々多数の団体の発起人や委員に就いている。それらを補完する意味合いもあるのだろう各種展覧会出品、執筆活動(キリコ、ピカソ、ドランの紹介単行本、アトリヱ、みづゑ、美術新論等美術雑誌、新聞への寄稿等)、座談会出席が旺盛である。戦中期1941年10月「新美術」に掲載された「畫家の労作」は画家の何たるかを啓蒙する優れたレポートで石橋正二郎の推挙で発表され、戦後1955年にはブリヂストン美術館から復刻されている。画力筆力に加え、コミニュケーション能力、行政・組織運営能力に富んだ多才な伊原だからこそこなせたといえる。しかしながら多忙ゆえか、この時期の創作活動は滞欧時代の延長線上の作品が目立つ。伊原宇三郎はその経歴から当然有るべき画集が何故か未刊行だが、図録等を見る限り滞欧後期サロン・ドートンヌに入選した「横臥裸婦」「白衣を纏える」と同系統の彫像的人体像、2~3人群像図が多い。帰国年の帝展特選作「椅子によれる」は滞欧作品だった。デッサン力に富み西欧古典、ルネサンスを学んでアカデミズム指向だっただけに当時のヨーロッパ新潮流(フォーヴ以降)に距離を置いた制作姿勢は伝わって来るが、1933年第14回帝展出品作「トーキー撮影風景」に見られる構図や画面構成の展開が図られないまま戦争記録画時代に突入したのが残念だ(戦後期作品に画面構成に秀でた作品群が登場する)。「Toho丸の甲板にて」も招聘に応じた制作、といったところか。ただ後年肖像画の第一人者と見做されるきっかけとなった「徳川家達公肖像」「深井英五氏像」の完成はこの時期1936年であり画期と言える。

【椅子によれる】1929

【椅子によれる】1929  【トーキー撮影風景】1933(共に図録画像)

【トーキー撮影風景】1933(共に図録画像)

こののち、伊原は陸軍嘱託として中国大陸に赴く。荒野を背景に戦う兵士や軍人群像を描くのだが、そこに至ってかつて西欧でルネサンスに学び追求した画面構成、群像描写に向き合うことになるのである。伊原宇三郎に限らず、藤田嗣治、中村研一、小磯良平等渡欧して近世絵画に接しデッサン力に秀でた画家たちは時代の要請に応じて戦争記録画に取り組み力作を遺していった。この事実は、我が国近代洋画史における大きな研究課題だと考えている。体制側、戦争責任といった観点とは異なる作画上の視点から分析すべきテーマではなかろうか。

文責:水谷嘉弘