エッセイ集『板倉鼎をご存じですか ― エコール・ド・パリの日本人 画家たち』出版こぼれ話 水谷嘉弘

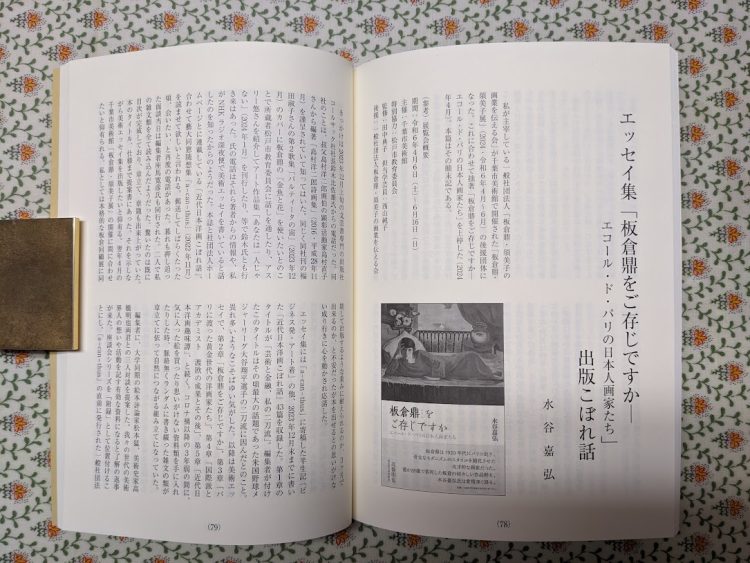

私が主宰している一般社団法人「板倉鼎・須美子の画業を伝える会」が千葉市美術館で開催された「板倉鼎・須美子展」(2024・令和6年4月〜6月)の後援団体になった。これに合わせて拙著「板倉鼎をご存じですか ― エコール・ド・パリの日本人画家たち」を上梓した(2024年4月)。本篇はその顛末記である。

きっかけは2023年12月上旬の文芸書専門の出版社コールサック社社長鈴木比佐雄氏からの電話だった。同社のことは、叔父島村洋二郎画伯の顕彰活動家島村直子さんから編著「島村洋二郎詩画集」(2016・平成28年11月)を謹呈されていて知ってはいた。同じく同社刊の福田淑子さんの第2歌集「パルティータの宙」(2023年12月)のカバーに板倉鼎の「金魚と花」を使いたいとのことで所蔵者松戸市教育委員会に話しを通したり、アスリー悠さんを紹介してアート作品集「あなたは一人じゃない」(2024年1月)を刊行したり、等で鈴木氏とも行き来はあった。氏の電話はそれら著者からの情報や、私がNHKラジオ深夜便で美術エッセイを書いていると話したのを知ったからのようだった。藝大同窓随想集「a−can−thus」(2022年11月)、社団法人ホームページと文芸同人誌「まんじ」に連載している「近代日本洋画こぼれ話」を読ませて欲しいと言われる。郵送してしばらくたった頃、会いたい、と再度の電話があった。暮れも押し迫った面談当日は編集者座馬寛彦氏も同行された。二人で私の雑文類を全て読み込んだようだった。驚いたのは既に目次が完成しており、章立て、章題も出来上がっていた。本のタイトル、仕様まで提案書にあった。それを示しながら美術エッセイ集を出版したいと仰有る。翌年4月の千葉市美術館「板倉鼎・須美子展」の開催に間に合わせたいと仰有られる。私としては本格的な板倉回顧展に同期して出版するような重みに耐えられるのか、3ヶ月で出来るのか、と不安だったが本を出せるとの思いがけない成り行きに心を動かされ応諾した。

エッセイ集には「a−can−thus」に寄稿した半生記「ビジネス発・アート着」の他、2023年12月末までに書いた「近代日本洋画こぼれ話」43篇を収録した。第1章のタイトルが「芸術と金融、私の二刀流」。編集者が付けたこのタイトルはその頃最大の話題であった米国野球メジャーリーグ大谷翔平選手の二刀流に因んだとのこと。畏れ多いようなこそばゆい気がした。以降は美術エッセイで、第2章「板倉鼎をご存じですか」、第3章「パリに渡った黄金世代の洋画家たち」、第4章「国際派とアカデミスト 渡欧の成果とその後」、第5章「近代日本洋画趣味譚」、と続く。コロナ禍以降の3年弱の間に、気に入った絵を買ったり思いがけない資料類を手に入れたりした時、脈絡無くランダムに書き綴った雑文の類が章立てに依って自然につながる組み立てになっていた。

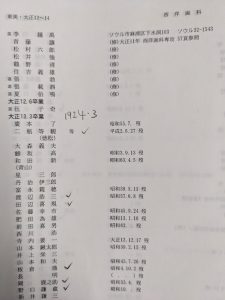

編集者に、大学同期の絵本評論家松本猛、美術史家高橋明也両君との三人対談を提案した。我々の世代の美術界人の想いや活動を記す有効な資料になると了解の返事が来た。座談会シリーズを「附録」として位置付けることにし、「a−can−thus」の直前に発行された一般社団法人日本美術家連盟の機関紙「連盟ニュース」2022年10月号に掲載された座談会記事「板倉鼎と須美子のもうひとつのエコール・ド・パリ」の転載も連盟から応諾いただいた(出席者:笠井誠一先生、入江観先生、田中典子さん、水谷)。更に巻末の「美術史略年譜」「美術家・美術評論家生年表」「人名索引」の充実に注力した。最近顧みられることがほとんど無くなってしまった近代日本洋画(明治・大正・昭和期)の系譜を一覧性ある資料として有用性を確保したかった為である。

三人対談は、新宿にある都立戸山高OBクラブで行った(2024年2月12日)。あれこれと話題が多方面にわたり、脱線話も交え4時間近い長丁場になった。座馬さんには原稿起こしで相当な負担をかけてしまったと思う。座談を終えた後の会食の場でも放談が続き楽しくも長く疲れた一日だった。

巻末の解説は、同窓同学科の大先輩、洋画壇重鎮の入江観先生に直接電話をかけてお願いした。快諾いただいた。編集者からゲラをお送りした。先生から「原稿は想定していたよりはるかに多くて大変だと思ったが、目を通したら面白く、読み進むことが出来た」と電話を頂戴して安心した。「跋」として「新しい視点に期待する」のタイトルで原稿をいただいた。

さて、本筋に戻る。年が明け2024年2月はじめに校正ゲラ初校が送られて来た。厚さに度肝を抜かれた。大丈夫か、と思った。その時々で随意に書いた原稿なので表現を統一したり、後先の辻褄を合わせたりと見直しする度にページ数が増え、当初予定の320ページが附録の座談会シリーズ等を加えて最終的に432ページとなってしまった。美術書でありカラーページを含め多くの作品画像掲載が必要である。掲載作品を選定し、その高精細画像を入手するため所蔵している美術館へ依頼する。元データが無い場合はスキャンして原稿に組み込む。更に著作権という難題を解決しなくてはいけない。刊行まで日数の余裕が無くこれは私が自ら対応することにした。総計30人の画家の作品画像を掲載したが、著作権保護期間内の人は20人に上った。美術年鑑の著作権者リストはほとんど役に立たない。エッセイ執筆時に調べて分かったり、その後もたらされた情報が役に立った。手間暇はかかったが、お蔭で取り上げた画家の直系縁戚にあたる方々とやり取りが出来た。電話をかけ、原稿をお送りして画像掲載の許諾を得た。連絡がついた方々にNGを出される方はおらず、むしろ喜んでいただいた。伊原宇三郎子息の伊原乙彰さん、小堀四郎子息の小堀鷗一郎さん、里見勝蔵の孫山内滋夫さん、鈴木千久馬の孫鈴木英之さん、清水多嘉示三女の青山敏子さん、川島理一郎夫人の縁戚原田由香さん等などである。ご丁寧にお電話を賜り自宅に遊びに来てくれ、と仰有られた方もいらした。

本のカバーデザインには板倉鼎の代表作「休む赤衣の女」を採用することは当初から決めていた。コールサック社の装丁デザイナー作成案に社団法人ロゴデザイナー水川史生さんのコメントをもらい3案に絞った。決め手は一般財団法人日本サッカー後援会の評議員仲間、元NHKエグゼクティヴ・アナウンサー、解説委員の山本浩さんの一言だった。3案を見た瞬間、即決された。氏いわく「テレビマンとしてヴィジュアルには最も気を付けて来た。3案の中ではこれだ。鼎の絵の訴求力が凄い。カバーを見てそのまま手に取ってもらえるよう、絵の場所はカバー上部に、活字は目立たない方が良い」との的確なアドバイスを頂戴した。もちろん氏の選択に従った。

私事になるが実母京子が3月はじめに逝去したため、その前後は慌ただしく本書出版に対応する余裕が無かった。著者最終校正が出来なかったのだが、数え歳九十六で天寿を全うした文学書好きだった亡母への感謝と拙著出版の報告をここに書き記しておきたい。

こうしてタイトなスケジュールにもかかわらず編集者座馬さんの誠実で丁寧な仕事のお蔭で板倉展の始まる数日前に初版が刷り上がり納品された。私は仕事絡みで地方出張しており帰京した4月4日の夜、座馬さんが最寄り駅改札口まで現物をデリバリーしてくれた。鼎の絵が鮮やかな綺麗な本だと感じたが目を通す時間はほとんど無く、翌日は「板倉鼎・須美子展」の内覧会、レセプションに向かった。千葉市美術館のミュージアムショップに自分の本が平積みされているのを目の当たりにした時は流石に嬉しかった。東京都美術館館長高橋明也君の帯文や入江観先生の跋が Letter of credit になって多くの人に読んでもらえたようだ。入江先生にお願いした跋文は藝大芸術学科の来歴に触れられている。あまり知られていない同科の成り立ちがよくわかり、貴重な証言と言えるので先生の承諾を得てその部分を引用させていただく。

(quote)そもそも藝大・芸術学科とは、いかなるものなのか。昭和二十四年四月、旧来の東京美術学校が、東京藝術大学に衣替えした年に、「実技の裏付けのある」美学・美術史の研究者を育成する目的で設置された学科であった。当初は、卒業時に論文でも制作でも、どちらでも良かったらしいのだが、論文よりも制作を選択する学生が多くなってしまい、それでは芸術学科設立の趣旨に反するとのことで、私の前年、つまり四年目からは卒業論文に限ることになって科の性格は明確になったことになる。しかしながら、それでもなお、私の前後の世代に画家、彫刻家志望の者がかなり多く出たのは、加山四郎、山本豊市先生等、芸術学科専任の情熱的な先生がおられたからかも知れない。確かに、そういう傾向もあったが、私たちが親しく接した辻茂、山川武、佐々木英也、陰里鉄郎等の先輩方や、同期の辻成史、一年下の若桑みどり等は藝大、その他の大学で教える立場に立ち、又公立美術館の館長職を務める等、私などの眼の届く範囲に限っても、芸術学科の成果は挙がっていたと言うべきかも知れない。水谷さんが在籍した、ほぼ二十年後ともなれば、芸術学科は、既に成熟の域に達し、東京都美術館をはじめ全国各地の公・私立美術館の館長職や各地の公私立大学の指導者として働く数知れぬ出身者が居る現状は、芸術学科の「はぐれ鳥」である私などにとっても頼もしい限りである。(unquote)

出版社が用意したメディアや図書館等の謹呈先リストや、同窓の友人から提供してもらった美術館リストに基づいて約450冊を発送した。書籍の受贈に慣れている多くの図書館から定型ながら礼状が来た。これに比し美術館からの反応は鈍く外部への対応姿勢(ビジネスマナー)、コミュニケーションセンスの欠如、未熟さを感じた。その一方で、板倉鼎を契機として近代日本洋画の勉強を始めた私が多くを学んだ師と思っている方々から礼状が届いた時は感激した。著書や冊子を送って下さった人、[目次を見ただけでも読むのが楽しみだ]と書いてくれた人もいる。多種多様のコメントを頂戴した。美術仲間では使わない表現で板倉作品を語ってくれた銀行時代の上司、同窓後輩の一人は誤植、漢字の変換ミスから私の記述間違いに至るまで詳細にレポートしてくれた。これら友人知人からのかなりの量の手紙やメールが本を出版して得られた一番の果実だった。竹橋の東京国立近代美術館からも一報が届いた。日本近代美術の総本山、近美のライブラリーに収蔵されたようだ。

メディア関係では、美術専門誌「美術の窓」から板倉展の紹介記事執筆を頼まれエッセイ集の告知と書影も合わせて5月号(4月19日発売)に掲載された。また、地方紙「千葉日報」からは書籍送付直後にインタヴューの申込みがあった。本を持った写真と共に5月11日付け学芸欄に「松戸の水谷さん 美術エッセイ集」とのタイトルで掲載された。驚愕したのは出版後1ヶ月半経った5月25日、朝日新聞朝刊の書評ページに取り上げられたことである。まさかと思った。望外の喜びだった。

朝日新聞書評委員で小説家の山内マリコさんが執筆して下さった。千葉市美術館の板倉展を訪問したことから書き起こされ、続いて[(山内さんは)ひそかに鼎&須美子を推す者であった。しかし上には上がいた!]と私のことを紹介し[行動力が半端ではない]と書かれる。[(水谷)いわく「私にとってビジネスは放電、アートは充電だった。」正直、この章がいちばん面白かった。][同時代の日本の洋画家の掘り起こしに力を入れている。そちらは読み応えたっぷり。]と綴られて[ある芸術愛好家(ディレッタント)の集大成といった趣の書だ。]が末尾の一文だった。アマチュアが書いた趣味譚への過分なご評価なのである。 掲載日は早朝からメールやLINEで次々と知らせやおめでとうの連絡が入った。親しい友人たちは「山内さんは、水谷の気持ちや伝えたいこと、我々が感じていることを見事に捉え書かれている」と言い、中には「つげ義春の本と同列に、横尾忠則さん、山内マリコさんといった広く知られた方々から並列に評してもらったのは凄い!」などという悪友の手紙もあった。また、「本文もさることながら、巻末の美術史略年譜、美術家生年表は価値がある」とお誉め?の言葉も何件か到来した。これには私の意図が伝わったと一人ほくそ笑んだ。

朝日新聞書評の威力は凄かった。それまで、千葉市美術館や東京都美術館のミュージアムショップ、神田神保町の東京堂書店などごく限られた本屋でしか扱われず、主としてAmazon経由で流通していたに過ぎなかった本が、コールサック社に依れば新宿の紀伊國屋書店はじめ丸善、三省堂、ジュンク堂、蔦屋書店など大手書店から複数冊の注文が相次いで版元在庫が払底してしまったそうだ。コールサック社の営業担当者が書店回りをしたところ多くの書店が置いてくれたとのことだった。直ぐに増刷(初版の誤字誤植、文章修正など有って第2版をおこした)が決まり7月上旬に納品された。遅ればせながら、山内マリコさんに帯文も新しくした第2版に御礼状を添えてお送りした。

こうして半年に亘ったビジネスマン上がりのアート好きが書いた美術エッセイ集出版の顛末は一段落する。多くの友人知人が応援してくれた。仲の良い、或いはお世話になった方々には贈呈したにもかかわらず、その後かなりの人がわざわざ購入してくれた。周囲の人々に配ったようだった。板倉鼎・須美子の存在と作品を知ってもらいたい、と顕彰活動を始めた身にとってこれほど心強いことはない。最後になるが改めて厚く御礼申し上げたい。本当にありがとうございました。

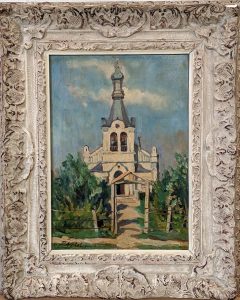

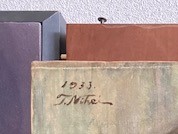

【(仮題)教会】作品と署名T.Nihei

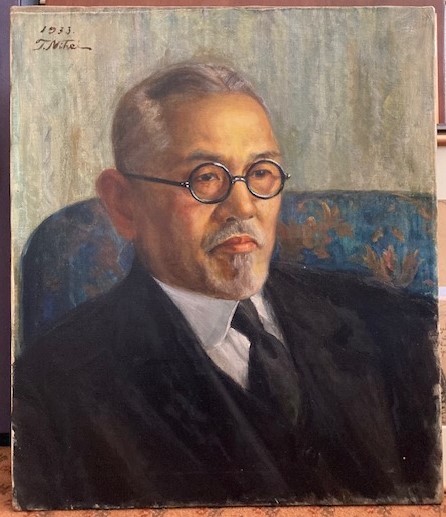

【(仮題)教会】作品と署名T.Nihei 【山井格太郎像】署名T.Nihei

【山井格太郎像】署名T.Nihei  【真珠】1922年 二瓶經松

【真珠】1922年 二瓶經松