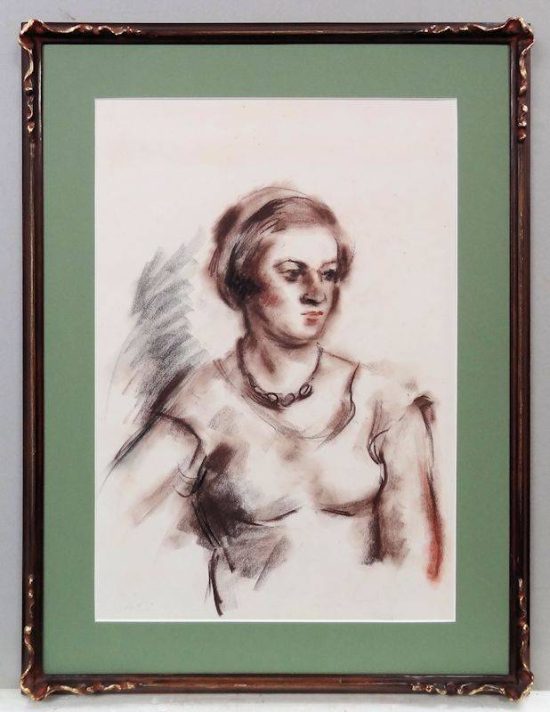

近代日本洋画こぼれ話「佐分真その3 2枚のデッサンと、付いていた品々」に[ 1936年10月、没後半年で刊行された画集「佐分真」(限定450部)春鳥会、には油彩画47点の他デッサン11点(コンテ9点、鉛筆2点)が収録されていた ]と書いた。その後、この中のコンテ作品1点を入手した。【少女像】1932年(推定)、コンテ53.9㎝✕41.5㎝、である。

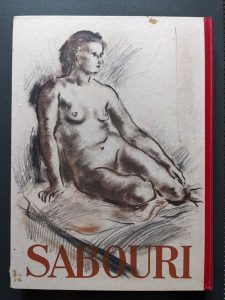

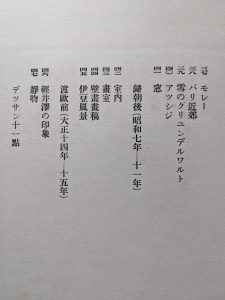

画集「佐分真(SABOURI)」

画集「佐分真(SABOURI)」  表紙・目次(最終頁)

表紙・目次(最終頁)

佐分真の生涯に関する文献を読むと必ず触れられるのが、自宅アトリエでの自死についてだ(1936・昭和11年4月23日、享年38歳)。遺書は有ったが原因は謎で多くの友人たちが思い思いの文を綴っている。親しい画友(小寺健吉、伊原宇三郎、林重義、田口省吾、伊藤廉、宮田重雄、小堀四郎、益田義信ら)はアトリエを整理して遺作展を催し(1936年9月)、既述の画集を刊行した。小寺によればフランスから持ち帰った多くの作品が無署名のままキャンバスに巻かれてアトリエに放ってあったそうだ。展示するため補強修復し、ほとんどの作品は無署名でスタンプサインを作って押印し、作品をA,Bにランク分けして画集掲載作を選定したという。画集掲載の油彩画47点は、自画像1点から始まり、(滞欧後期・昭和3年~7年)34点、(滞欧前期・昭和2年~3年)6点、(帰朝後・昭和7年~11年)4点、(滞欧前・大正14年~15年)2点、の順に仕分けられている。期毎の点数にばらつきがあり時期の仕分けが不可解だ。佐分の2回の渡欧は昭和2年~5年10月と、昭和6年末~7年末であり時系列的な前後期と合致しないからである。しかしこれは、仕分けが昭和5年初めからの画風の変化 ~写生的な風景画から重厚な人物画へ~ に応じたものと考えれば理解できる。佐分の画業のピークは、2回の滞欧期をまたがる昭和3年頃から亡くなる2年前の昭和9年頃まで、と皆の認識が一致していたのだろう(画集には最晩年の壁画画稿、絶筆各1点もある)。

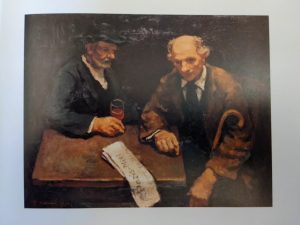

【貧しきキャフェーの一隅】1930・昭和5年 図録画像

【貧しきキャフェーの一隅】1930・昭和5年 図録画像

【室内】1934・昭和9年 図録画像

【室内】1934・昭和9年 図録画像

佐分は1929・昭和4年9月下旬から約1か月間のオランダ・ドイツ行を境に画風が変わる。代表作とされる【貧しきキャフェーの一隅】昭和5年、をはじめ明暗の対比と濃密なマチエールが印象的な、佐分作品を特徴付けるレンブラント風の人物画はみなこの期間の作に挙げられている。

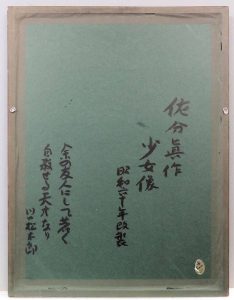

さて、このコンテ作品は額裏に小説家、劇作家の川口松太郎(1899生まれ)が識を認めていた。全文を転記する。[佐分眞作 少女像 昭和六十年改装 予の友人にして若く自殺せる天才なり 川口松太郎]

子息純一氏は「画家佐分眞 わが父の遺影」1996求龍堂、に [佐分は、自作を売ることをほとんどしなかったので、没後、親戚・友人の一部にあげた残りは、東京と名古屋の家に保存された。] と書いている。本作は友人に配られたうちのひとつだろう。遺作画集に採択された作品であり二人はかなり近しかったに違いない。私が見聞した限り佐分サイドの資料から松太郎に関する情報に接したことはないが、二人の接点は容易に想像できる。文藝春秋ルートだ。

佐分の年譜には「1931年11月末再びフランスへ渡る。この頃より文藝春秋や美術雑誌などから執筆を依頼され・・・随筆を寄稿」、「1935年12月文藝春秋主催のユーモリスト座談会に出席、大いに駄弁を弄して好評を博す。この時の出席者によって「風流倶楽部」を結成。・・・」とある。

川口松太郎は文藝春秋が発行する「オール読物」1934年に掲載した「鶴八鶴次郎」で翌35年第一回直木賞を受賞。また松太郎の鎌倉在住文士仲間、久米正雄は、佐分と共にパリで交流した文化人の集まり「コンパル会」のメンバーだった。因みに佐分の代表作のひとつ【室内】1934、第15回帝展特選・画集掲載、は、同じく鎌倉文士で文藝春秋とも関わりのある大佛次郎(1897生)が佐分から直接贈られている(現在、大佛次郎記念館所蔵)。

参考:両会の主たるメンバー「風流倶楽部」徳川夢声、高田保、辰野九紫、石黒敬七、宮田重雄、等。「コンパル会」福島繁太郎、久米正雄、吉屋信子、石黒敬七、宮田重雄、長谷川昇、小寺健吉、伊原宇三郎、伊藤廉、田口省吾、小堀四郎、等。

このように佐分は2回目渡仏からの帰国以降、文学者との付き合いやメディアでの活動が目立つようになる。一方画業の方は所属する二つの会派を離脱する。軸足を移した感がある。1935年5月の松田(帝展)改組による官展運営(美術界)の新体制が佐分にとって不本意だったのかもしれない。美校藤島武二教室出身、パリ留学、帝展特選3回、といったトップキャリアにも関わらず新体制ではそれに相応しい処遇が成されなかったのは事実だ。不自然でさえある。画壇の政治性に嫌気がさし、文才と語り口に恵まれた佐分が仲間も多いそちらに寄っていったのは妥当な成り行きにも見える。しかしそこに至るまでの長い間、佐分真の書いた文章や言動を顧みると、最後の2、3年の振る舞いは擬態であり、内実はアカデミズムを担う正統な画家として在りたい、という強い思いを持ち続けていたと確信する。最も身近な画友であり絵画研究やキャリアにおいても同じ行程を先駆けていた先輩の伊原宇三郎(1894生)は「佐分が旧帝展で育った画家であり、佐分の本質をよく識っている私は・・・」と書き「何とかして周囲の力ででも安住の世界が与へられてゐればよかった」と続ける(「佐分の死」1936年5月)。しかしそうならず、思いの成就から引き離されたやるせなさ、自分の居場所と信じていた所からの疎外感が自死の遠因にあったのではないか、と感じるのである。子息純一氏が佐分真の通夜の模様を記した場面に、その一端が如実に示されていると思えてならない。

(quote)アトリエの北側に柩を据えて・・・通夜の晩は多数の人々が訪れたが、一番印象に残っているのは、「風流倶楽部」のメンバーと画友の一部が合流し、故人の自殺という深刻な状況を和らげようと賑やかな雰囲気を盛り上げたことである。・・・お棺のそばにはそういう賑やかな連中がぎっしり席を占領していたので、別室の応接間のほうでは通夜の席らしく、会葬者たちが言葉少なに控えていた。その中には故人と親密な画家の姿も見えたが、心なしかアトリエの会葬者とは同席したくないような様子で・・・今から思えば、学生時代からの旧友には、帰国後の佐分がそういう仲間と交際するのを快からず思っていた人もいたのではないかという気がする。(unquote)

純一氏はじめ観者の多くが佐分の人物画に沈潜した精神を、風景画にも写実をこえた精神性を感じると書いている。それはとりもなおさず佐分自身が精神を凝縮し魂を込めて画面と向き合っていたからに他ならない。そんな一本気で生真面目な、本来的には不器用だと思える人物が、美校以来の官展系画友達と、最晩年の「風流倶楽部」仲間と、テイストの異なる二方の付き合いに分断されていた事実を重く捉えるものである。

文責:水谷嘉弘