板倉鼎(1901~1929)の顕彰活動をきっかけとして同時代の洋画家について調べ始めた。先ず画集や展覧会図録等資料類を集めた。段々飽きたらなくなり小品だが作品の現物も手に入れるようになった。眺めているとその日の天候や時間帯で見え方が違う。絵の表情が変わる。そんな事をエッセイに書いてみようか、自分の持ち物だからキツイ事を書いても、とやかく言われることはあるまい。私が美術エッセイを書き始めるに至った経緯である。要は今までネタ(もの)ありきで書いてきたのだ。しかし、中村研一(1895~1967)については数多く登場してもらったのだがネタ(もの)が手に入らず、主人公として文章に仕立て上げることが出来なかった。

私は中村研一の絵が好きである。1923年から都合5年間の滞欧作はパリで親しく往来したモーリス・アスラン(1882~1947)の影響が強いと評されるが、黒と灰色や暗褐色を基調とした原色を使わない深みのある落着いた絵が好きだ。帰国後、帝展に発表された明暗(光と影)のコントラストが鮮やかでよく構成された作品群は、描線の有無にかかわらずモチーフの輪郭が鮮やかでメリハリが潔い。戦後になって明るい色遣いが加わってくるが、同時に黒い輪郭線が目立つようになる。中村研一の画業は、生涯を通じて重厚感に満ちているのに惹かれるのである。しかし、中村研一のネタ(もの)が無い状況は長く続いた。

然るに今般、私の海外勤務時代の友人小野祐二氏の伝手で(もの)は無くても、ネタで研一をエッセイに書けることになったのである。小野氏は、福岡県宗像市出身で県立宗像高校OB。研一が生まれ又育った場所である。2025年6月、彼に連れられて由緒漂う唐津街道、原町通りに面した「中村研一・琢二生家記念美術館(以下、生家館)」を訪れた。研一、琢二は兄弟画家である。「美術館」とはいうが「生家」の方に重きがあって植え込みに囲まれた門を構える旧家だった。呼び鈴で門扉まで出て来られた主で美術館館長の中村嘉彦さんに付いて玄関で靴を脱いだ。たたき横の靴箱の上に[中村研一記念美術館]と記された横板が置かれていて「そうだったんだ」と来歴に納得した。招じられて応接間に入った途端、目に飛び込んで来たのが隣の居間に掛けられていた見事な人物画だった。初見だった。一目で滞欧作と分かった。

「小さき魚釣り」と題された人物画は茶褐色系でまとめられ、釣竿を持ってこちらをキッと見上げる少女の表情があどけなくも凛々しかった。2024 年12月に福岡県立美術館で開催された「中村研一と中村琢二」展で初公開されたという。知らなかった。この絵の隣には展覧会図録等でよく紹介されている見覚えのある「祖母トミの肖像」1931年作が掛けられていた。両作並ぶと壮観だ。

中村研一作品の前で中村嘉彦館長と 中村研一

中村研一作品の前で中村嘉彦館長と 中村研一 「小さき魚つり」1926図録画像

「小さき魚つり」1926図録画像

中村研一の滞欧作、戦前戦中作は、筆捌きがさっぱりとしていて、本邦画家にありがちな細やかさ、悪く言えばチマチマした描き方とは無縁だ。色遣いは明度も彩度も抑えているが陰鬱さが無いので風格が漂う。俯瞰気味にとらえられているアングルも相俟って、「上から目線」とも形容できる描き方と言ってもよかろう。近代日本洋画において独特な存在感のある画家なのだが研一の系譜を知るとそれも納得出来る。

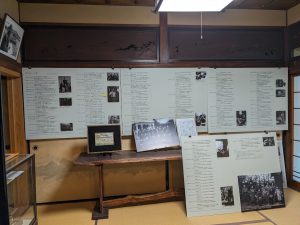

中村館長に新発見の滞欧作フランス少女像の由来を尋ねた。近年、遠い縁戚の方が亡くなられた父君の遺品を整理していて新たに見つかったそうだ。早速生家館に寄託されたとのことである。他にも、藤田嗣治(1886~1968)のデッサンや藤田からの書簡など、貴重な品が見つかり全て生家館に到来したそうだ。そこで、中村研一の縁戚関係について伺った。館長ご自身が作成されたという、大ぶりで綿密に書き込まれた家系図の前で、中村家の由来を説明して下さった。中村家は江戸時代に山口萩藩を脱藩して宗像に定着したそうだ。本家筋(長男筋)は、啓二郎(研一の父)、研一と続く。しかし研一に子はおらず、従兄弟(啓二郎の妹、カツの長男)勝が中村家を継ぐことになる。勝の長男が生家館館長の嘉彦氏である。啓二郎には四男四女があり、カツにも六男三女があって系図はかなり錯綜していたが、中村嘉彦生家館館長は、中村研一、琢二の従兄弟の子だと理解した。啓二郎、カツ兄妹の母トミが、啓二郎が遠地に赴任した為、孫の研一、琢二を宗像の実家に引き取って育てた。肖像画に描かれたトミである。啓二郎は、東京帝大で採鉱冶金を学び住友本社で鉱山技師長を務めたエリートだった。息子4人の名に、研・硺・錬・摩瑳の金属加工に因む漢字を当てている。

嘉彦館長は研一から自分に代わって中村本家を守れ、と言われ、学校も就職も九州から離れるな、と厳命されたそうだ。福岡県立宗像高校(私の友人小野氏の同郷同窓の先輩なのだ)から九州大学に進んだ。就職は上場会社福岡支店からスタート。大企業勤務ゆえ地元から離れざるを得ない時期もあったが、50歳過ぎに福岡にポストを得て帰郷を果たし、今は引き継いだ田畑を耕している。中村家と研一、琢二の画業を守り伝えようとする強い思いをひしひしと感じた。

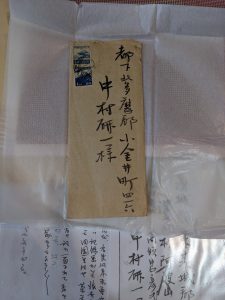

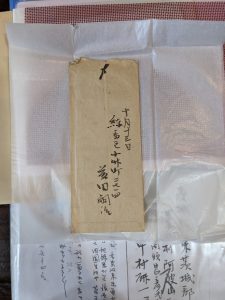

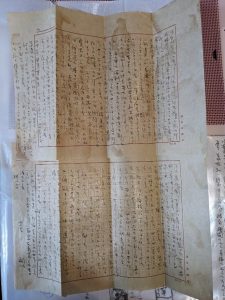

さて、優れた作品が数あるのもさることながら生家だけに資料類が豊富にあった。それも第1級の資料である。既述した藤田嗣治からの書簡3~4通を見せていただいた。かなり書き込んであり2人の関係が伝わって来た。共に名家の出で親戚に陸海軍高官もいることから美校の先輩後輩の仲以上の心理的な近しさもあったに違いない。今、竹橋の東京国立近代美術館で嗣治、研一の太平洋戦争時の作戦記録画が並んで展示されているのを思い出した。部屋の欄干部分には研一の戦場デッサンが何枚か掛けられていた。戦後、藤田嗣治が中村研一に「これからは絵を通して日本の復興の力になろう」と語った、と館長が教えて下さった。

戦中戦後の富子夫人をモデルとした作品は東京小金井の研一夫妻の居宅、アトリエ跡の「はけの森美術館」にあるのだろう、見当たらなかった。人物画は秀作「コタバルの娘」1942年作があった。戦前、戦後作を通して瓶花が沢山あった。一方で、駄作?と思う作品もあった。デッサン、形を取る名手との認識だったので意外だった。率直に言って暗めの色だけが並べられていてモチーフや構成が曖昧な絵があったのだが、嘉彦館長も同感と仰ってくれた。残された作品の中にはそんな絵も結構あるのだそうだ。

話は転ずるが、他の画家を調べている最中に中村研一に遭遇し、印象に残っている件が二つあるので紹介しておきたい。

一つは森鷗外の次女杏奴のエッセイ(小堀杏奴『追憶から追憶へ』所収)。杏奴が藤島武二(1867~1943)を訪ねて絵の家庭教師を推薦して貰った時、藤島が候補に挙げたのが寺内萬治郎(1890~1964)、中村研一、伊原宇三郎(1894~1976)、小堀四郎(1902~1998)の4人だったそうだ。小堀四郎を選んだ杏奴はやがて彼と結婚した。

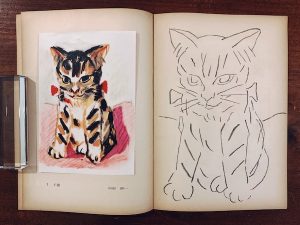

もう一つは猫のぬり絵。戦後まもなく子供達のために一線で活躍する画家達が描いたぬり絵の教材である。研一の描く猫は堂々としている。研一は愛猫家で猫が登場する絵もあるが、この教材のように前足を広げて踏ん張る本物の猫はあまりいない。本物は両足をすぼめて前から見ると逆三角形である。立派な猫は何故か研一を彷彿とさせて思わず微笑んでしまった。(暮らしの手帖社「ぬりえ 3」昭和26年発行)

このように中村研一の絵は威風堂々としている。描き手は横綱相撲を取っているかのようだ。モチーフや観者に忖度なく衒いもない。モチーフを描くというよりモチーフの描写を通じて描き手の悠然たる存在を示しているとさえ感じる。安易な感性、情感を拒んでいる。

後日、嘉彦館長に出した礼状にご返事をいただいた。6月の下旬である。要旨を記してみる。「田植えが終わったが、40年以上続けている奈良漬のシーズンに入り、田植えと並行して材料の久留米白瓜の収穫もピークだった。1回で150㎏の瓜を収穫し、種とり、塩漬け、天日干し、粕漬けと一人でやっている。昨日でやっと一段落ついた。」とのこと。都会育ちの私には具体的な作業のイメージは全くわかないがかなりの重労働をこなされているのはわかる。旧家の維持管理と、絵画作品の保存継承と、田畑山林の手入れと、これらは皆、本家筋中村研一から託された責務で、誠意と熱意を以ってさばいている中村嘉彦館長に敬意を表したく思う。手紙には「来月は藤田嗣治作品の件で上京する」そうだ。体調に充分留意され、いつまでもお元気で頑張ってください。

実は、かねてより何とか入手したいと切望している中村研一作品がある。かつてその作品を扱った方に斡旋を頼んでいる。思いが叶い手元にやって来たあかつきには【こぼれ話 中村研一 その2】として認めたい。本篇がその序章になることを密かに願っている。

文責:水谷嘉弘