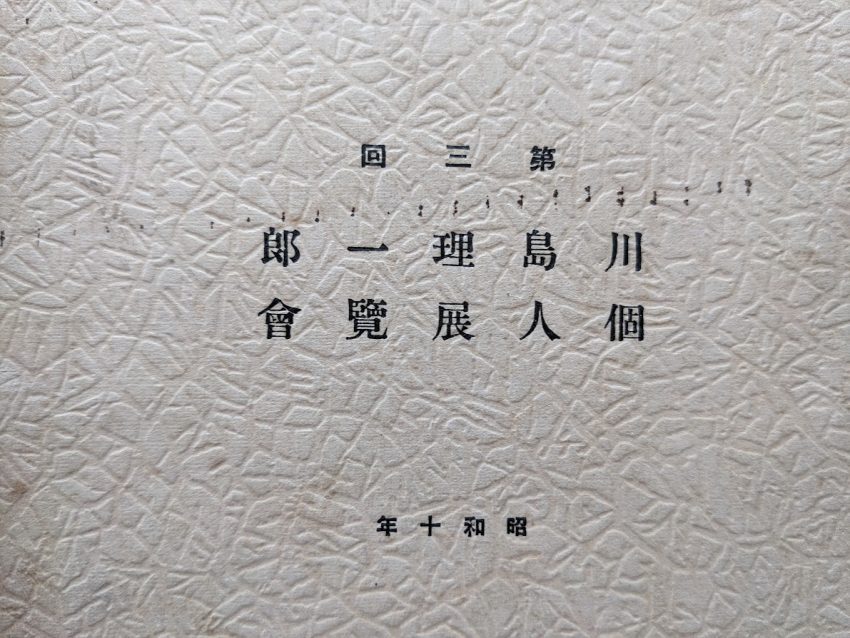

川島理一郎(1886・明治19年~1971・昭和46年)は生涯2度にわたってその作品群を大量に失っている。1923年の関東大震災と1930年末のインド洋での欧州からの貨物船沈没である。そのため、初期の滞米滞欧作品(個展のため資生堂に約200点保管していた)と、1930年5~11月の滞欧作品(フランス、スペイン)を見ることができない。前者の方は画業の初期(1910年代)から第1次ピーク(1924年秋からの2度の渡欧)に至るまでの展開期、後者の方は第1次ピーク(1920年代半ば)と第2次ピークの1933年から1936年にかけての日光、承徳(旧満洲)、東京での作品群とを繋ぐ時期のものである。それぞれミッシングリンクとなってしまい残念である。川島自身、[震災の時は東京市民挙っての災害であっただけにまだあきらめられる点が多かったが二度目の出来事は一層自分にとってショッキングであった。それはスペインでの制作数十点を…(失ったのだ)]と記している(「貴重な経験」1936「旅人の眼」所収)。しかし川島は逆境に強い画家だ。[私は、これを単なる天災とは考へなかった…描き直して来いといふ神の声であると信じた一度描いた時より二度目の方が更に良いものが出来るのは勿論である(同上)]。二度の作品群消失のあとに新たな画風を確立し二度の画業ピークに達したのである。

ここから本題に入る。2回目の画業ピークとなる1930年代半ば(昭和10年前後)の筆致の重い作品群についてである。第1次画業ピークである1924年秋から27年秋にかけての2度の渡欧期作品の特徴は躍動感ある筆運びが心地よい画面だったが、それが1930年末の欧州からの貨物船沈没の報を受けてスペインにとんぼ返りした頃(後援者である大林組大林社長新宅に搬入する家具等の再調達のため)、筆運びの重い艶やかで厚い塗りにとって代わったのである。栃木県立美術館杉村浩哉氏の表現を借りれば「さらさらすいすい」から「どっしりぐいぐい」へ、となる。当時の作品評には「革のような柔軟なマチエール」とあったようだ。言い得て妙、である。

1933・昭和8年11月、夏から秋にかけて日光で取材した24点の発表を皮切りに、翌34年満洲・熱河省承徳(現・中華人民共和国河北省)、35年東京、36年日光の風景を題材とした制作が続いた。ピークの1回目から2回目への画風の変化、1930年代初頭からの変化は、川島が[1928年以後のマチスの傾向は、厚いパットで原色に近い色を入念に塗っている…色と色との対比が実によく、一重の重厚さと力強さをさへ感じさせる(マチスを語る)「マチス画集」1933アトリエ社所収]と述べたマチスの画風変化に呼応しているように思われる。タイムラグがあるのは試行の期間と、日本、中国本土をモチーフとした時にその風土が新たな描き方にマッチしたためではないかと考える。

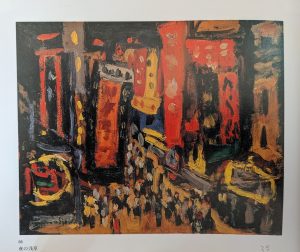

1935・昭和10年の個展では東京風景をモチーフにした作品を発表したが[昼間の東京は…構造的な力強さを欠いている(のに比し)…夜になると驚くべき美しさを現はして来るのを知った…東京の夜景が…色と光による近代的な美しさ…新鮮な表現の展開であると思った…内容に伴ふ形式の新しい発見へ自身の努力を傾注した(東京風景)1935「緑の時代」所収]と書いている。花火や賑わう繁華街の夜景を描いた作品が多い。

1930年末の貨物船沈没で失ったスペインでの制作数十点が惜しまれるのはこの変化の過程を知る事が出来たかもしれないから尚更なのだ。その後再び筆致が軽く流れる画風に戻るのだが、ここでは画風の振幅による表現巾の確保、形骸化の回避といったバランス感覚が働いているのではないか、を指摘するに留める。

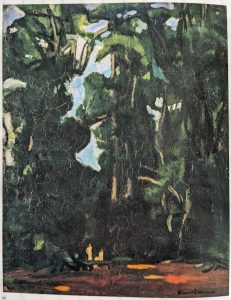

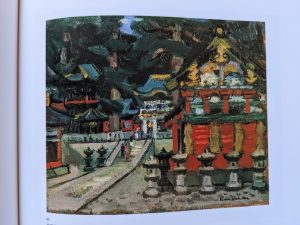

第2次ピーク期間の小品があるので画像を載せる。

【夜叉像 三代将軍廟】1933(SM) 【少女】1935(SM)

【夜叉像 三代将軍廟】1933(SM) 【少女】1935(SM)

【尾張町筋の夜】1935(3号) 【秋の百花園】1935(3号)

【尾張町筋の夜】1935(3号) 【秋の百花園】1935(3号)

1933・昭和8年の日光、1935・昭和10年の東京を描いた風景画と、1935年頃作の少女像である。第2次ピークとなる1930年代半ば(昭和10年前後)の筆致の重い作品群である。東京風景2点は1935年11月銀座伊東屋で開催された第三回川島理一郎個人展覧会出品作である。同展は「東京風景と花」と題され30点が展示されたが画題がほぼ判明している。出品目録には画像が10点あり【尾張町筋の夜】はその一つだ。目録には[今回の個展の作品について愉悦を感ずることの出来るのはこれらの作品が悉く私の純粋な画的生活からの所産だったことである…最も自由なまた最も純粋な表現への努力だったと云ひ得るやうに考へる]と記している。同年5月に報じられた帝展改組(所謂、松田改組)を受けて各団体の役員を辞し、また退会して画壇に距離を置いた事を言っているのだが、言葉と裏腹に重くなり始めた筆運びに彼には珍しい筆の跳ねが残る粗いタッチが加わって、私には彼の秘めた憤慨が感じられる。

美術雑誌「造形」昭和31年4月号には小熊捍理学博士が[…川島君には大作が少ない。上野の展覧会作でも小さいものばかりである。然もその小さい画から大きい効果が出ているのをいつも不思議だと感じている。これは恐らく色彩による構成が原動力になるのであろう。現に私は二号という極く小さい板に画いた裸婦の全身像を壁にかけているが、この小さい画面が不思議にも広い壁面をドッシリとおさえているのにおどろいている。]と書いている。川島作品の絵の特徴を捉えている文章であり長目に引用した。このように川島には小品が多く、広く流通したと思われるのだが、経済的な側面や活動の拠点確保の観点からであろう、川島は1919・大正8年、14年振りの帰国の時から定期的に個展(小品展)、作品頒布会を開催しているからである。後援会も組織している。大型の油彩画は多くがミュージアムピースやコレクターアイテムとなっている。(大作が少ないのはtravelerに起因しているかもしれない。晩年は自宅アトリエ制作の展覧会発表作など大作も多い。)

ここで、川島画業の第1次(1920年代半ば)、第2次ピーク(1930年代半ば)について振り返ってみたい。

第1次ピークの「緑の時代」については以前同題のエッセイから次の様に引用した。[…一段と自分の信ずるところを決定的にやって見た…巴里と伊太利風景とを漸くにして自分の作としての発表が出来たかに思へた…これらの作品は一般の人達にも認められたやうだった(「川島理一郎画集」序文1933、のち「緑の時代」に改題)]。川島は続けてこう書いている。[その頃から(註:1924~25年)私には写実の力強さが最も必要になって来て「緑の時代」に這入った…緑一色の世界、その諧調から成る深さ、廣さ又空間的な實在性と自然の躍動の素力の把握による作品へと進んで、「セーヌ風景」や「巴里郊外」「森」などの作品は、更に続く次の渡欧(註:1926~27年)による収穫である]。「緑の時代」にあたる1924年から27年までの2度の渡欧期作品は躍動感ある筆運びが心地よい。緑色もさることながら、青色がより美しく感じられる。青と、勢いを感じさせるタッチが呼応して画面を大きく見せ拡がりを与えている。

【リュクサンブール公園】1925 【ナポリよりポッツオリを望む】1925

【リュクサンブール公園】1925 【ナポリよりポッツオリを望む】1925

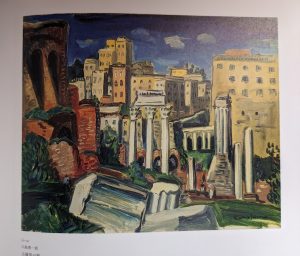

【セーヌ風景】1926 【古羅馬の跡】1926(全て図録画像)

【セーヌ風景】1926 【古羅馬の跡】1926(全て図録画像)

それが、既述したように1930・昭和5年末の欧州からの貨物船沈没(二度目の作品消失)の報を受けてスペインにとんぼ返りした頃、筆運びの重い艶やかで厚い塗りにとって代わったのである。

【承徳大観】1934 【須弥福寿廟 承徳 黄金之龍】1934(共に図録画像)

【承徳大観】1934 【須弥福寿廟 承徳 黄金之龍】1934(共に図録画像)

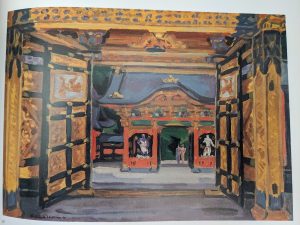

【東照宮】1933~36頃 【夜の浅草】1935(共に図録画像)

【東照宮】1933~36頃 【夜の浅草】1935(共に図録画像)

【緑陰】1935 【夜叉門】1936(共に図録画像)

【緑陰】1935 【夜叉門】1936(共に図録画像)

「緑の時代」1937龍星閣には1934・昭和9年の熱河訪問を書いた「承徳の景観」の章があり【熱河大佛殿】と題されたスケッチが掲載されている。同じ構図で額裏に【大佛寺全景】と記された油彩画(出来はスケッチの方が良さそうだ)と並べて挙げる。

(1934年作)挿画画像 【大佛寺全景】1934(SM)

(1934年作)挿画画像 【大佛寺全景】1934(SM)

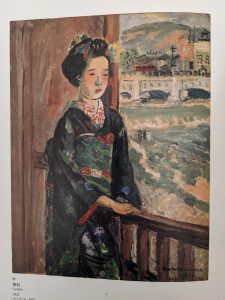

さて、最後に時は遡るが1922年末の帰国船で親しくなった中沢弘光と共に訪れた京都奈良(1923年3月)で描いた油彩画秀作【舞妓】について触れておきたい。1回目ピーク前夜の頃である。下記画像右の作品(10号)は資生堂・福原信三氏旧蔵、その後著名なコレクター野原宏氏が所蔵していたが、2022年暮れ足利市立美術館での川島展開催を記念して同館に寄贈された。2002年展覧会図録掲載の同名作品2作の連作といえるが、自由闊達な筆遣いと色遣いが若い舞妓の艶やかでややアンニュイな姿と表情を存分に写している。

この後、この時期までの作品は関東大震災で烏有に帰すことになるが、これら舞妓3点は、川島が[震災の翌年私は支那へ渡って…風物を最も新鮮な気持ちで描いてみた…それは即興的なものではあったが…始めて自己を発見した快味を覚へた物であった(緑の時代)]と書き、続く渡欧で第1次ピークを迎える直前のミッシングリンクの最後部に位置する重要な作品群といえよう。

【舞妓】(図録画像) 【舞妓】(図録画像) 【舞妓】(水谷撮影)1923

【舞妓】(図録画像) 【舞妓】(図録画像) 【舞妓】(水谷撮影)1923

本稿は、2002年川島理一郎展図録(栃木県立美術館、足利市立美術館 杉村浩哉氏執筆)から画像をはじめ多くを教示いただいた。

文責:水谷嘉弘