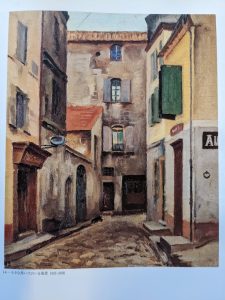

伊原宇三郎について3回目を書く。今回はこぼれ話的な周縁の作品ではなく伊原滞欧期の秀作【南仏アルルの旧い街】1926年作(8号)だ。京都の星野画廊、星野圭三氏から到来した。1994年青梅市美「昭和洋画の先達たち」、2008年三重県美「佐伯祐三交流の画家たち展」、2017年目黒区美「よみがえる画家 板倉鼎・須美子展」等に出品されている。

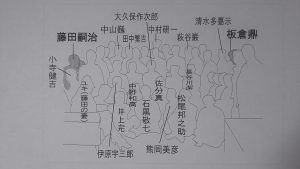

板倉鼎顕彰活動の一環として鼎と繋がりのある画家の資料を蒐集している。伊原は東京美術学校で鼎の3年先輩にあたる。鼎が1926・大正15年7月に渡仏し29年9月に28才で急逝するまでの3年3ヶ月は、伊原の滞欧期間(1925年5月〜1929年6月)とほぼ重なる。パリでの接触も多く「板倉鼎・須美子書簡集」には5度登場する。交流がわかる写真も何枚か残っている。(大久保作次郎送別会1927:集合写真シルエットは松戸市教育委員会作成、渡辺浩三アトリエ1926、)

また、伊原は鼎没後の翌1930年4月、東京銀座で開催された遺作展に岡田三郎助、田辺至、御厨純一等と共に発起人に名を連ねている。この展覧会の批評を「美術新論」6月号に寄せており優れた追悼文となっている。

(quote)

これは近時稀に見る充実した、そして胸のすく様な展覧会であった。氏の画風は実に洗練されたものである。・・・板倉君は既に日本で十分な基礎的教養があって、渡仏後研究の第一着眼点を十五世紀のイタリールネッサンスに置いたらしい。これはなかなか出来ないことである。最初に此の洗礼があって、次いで色彩構図の科学的研究があり、両々相俟って氏一流の近代感覚は些かの危険を伴ふことなしに冴えて行った。・・・

(unquote)

やや長めに引用したのは、後半部分に注目したからである。鼎の画風形成の過程は伊原本人にも当て嵌まると言えるのだ。イタリアルネサンスの古典絵画研究が、両名に共通する構成的で端整な具象作品に通じている。

[・・・私の居た頃のパリは、エコール・ド・パリの全盛時代で、ピカソの地位が漸く世界的に認められた時代だけに、クラシックを最上の研究対象にする行き方と、活発な現代活動だけから養分を吸収しようとする行き方の中間の過渡時代・・日本にはクラシックの基盤がなく・・バックボーンの卑弱さは免れ難い。・・画家個人が先ず身を以ってクラシックを通過し幾分でも身につけ、然る後現代に至らねばならないという遠大な構想を立てた・・・](伊原宇三郎「ピカソに惹かれる」1955から抜粋)

左)伊原宇三郎「ピカソ模写:楽器、ポルトの便、ギター、トランプ」右)伊原宇三郎「ピカソ模写:コンポートと窓ガラス」1925(共に図録画像)

伊原は渡仏してすぐピカソの新古典主義作品に惹かれる。模写を繰り返すが新古典主義作品でなくキュビズム作品の方が多い。描く対象の構造把握が目的意識にあったのだろう。その後、イタリア旅行に出向きルネサンス絵画に触れ西欧絵画の伝統を学ぶ。パリに戻ってルーブル美術館でアングルの「オダリスク」模写を始める。その頃からモチーフが人体、群像に移行していく。ピカソと邂逅した時の伊原の直感的な共感は、ルネサンス絵画を触媒として具体的なタブローに結実して行ったと言えよう。古典を基盤として自らの造形を作っていく伊原の資質は、ピカソが対象物を分解して画面を構成していくアプローチと通底しているように思える。絵画構成とモチーフ構造の追求、がキイワードである。

【南仏アルルの旧い街】1926・伊原32才、を観てみよう。現実の風景を描写したというより人工的な舞台装置のようだ。時が止まったような、生身の生活空間ではない。三島由紀夫の戯曲、例えば「サド候爵夫人」の舞台背景は室内だが、そのイメージを戸外で再現するとこうなるのではないか、とふと思った。滞欧期前半の伊原作品は風景画が多い。粗い筆触を残すものから穏やかで印象主義的なものまで表現は多岐にわたる。しかし本作の如き静謐で古典的な作品は少ない。数多く残っている彼のピカソ作品模写に、新古典主義に属する絵が少ない点と符合するところがある。伊原の滞欧期後半は人物画、群像図にシフトしていく。構成的な空間と量感豊かで彫像のような存在感ある人体が特徴的だ。1927,28年のサロン・ドートンヌ入選作は【毛皮の女】【横臥裸婦】【赤いソーファの裸婦(白衣を纏える)】である。帰国後もこの傾向がしばらく続く。今日では、伊原宇三郎はピカソの紹介者、古典主義絵画の延長線上にいる人物画家として知られている。風景と人体、描法と構成。それぞれの組み合わせのプロセスにおいて【南仏アルルの旧い街】は過渡的な位置付けが出来る。

新古典主義的な作品だが、ピカソになぞらえれば、新古典主義期に至る前のプロト及び分析的キュビズム期に相当する絵と言えよう。

【フォンテンブロー宮】1925(図録画像)【白衣を纏える】1928(図録画像)

伊原にとってパブロ・ピカソ(1881~1973)は学び咀嚼する対象だったと思う。彼が親近感を持ちリスペクトしたのはアンドレ・ドラン(1880~1954)ではなかったか。帰国して10年後の1939・昭和14年にアトリエ社から刊行した「ドラン」はドランを解説しながら自らを語っているようだ。「(フォービスムの)喧騒に飽き疲れた人々は・・落ちついたもとの家を親しんで帰って来た。ネオクラシスムの人々がそれであり・・もっと前に逸早く街の騒ぎから足を洗って・・帰ったのがドランである」として、ドランが戦地から帰還した1920年以後を高く評価し「ドランは現在活躍してゐる大畫家中で極端に言へば唯一人の絵畫の正統を護るクラシストである」と書く。「視覚的でいて視覚万能でなく、必要あり気なものを故意に付加せず・・・感覚の狂奔に身を任すことをせず、ドランの斯ういう信条は其後発展するばかりでこの二十年間何等の方向転換を示していない」のは、新潮流の登場によって変化したり、新たなスタイルを打ち出したりせず、思索し自制的な伊原自身の絵画の事を評しているようだ。

【小さな黒い犬のいる風景】1925・26頃(図録画像)【横臥裸婦】1928(図録画像)

1929・昭和4年に帰国してからは、美校を首席で卒業して以来、そのキャリアゆえ官展系アカデミズムを代表する一人として活動した。

1933年には美校助教授に就任する。従軍画家となって戦争記録画家として中国北部、南部、インドシナ等に7回派遣された。

戦後(1945年、伊原51才)は、制作者、教育者のみならず美術(界)振興を推進する立場から活躍した。その生涯を通じた作品群を観ると、画家として油の乗りきる40才台は戦時と重なり、戦後は対外活動に割かれて充分な創作が出来なかった。【南仏アルルの旧い街】を含む1920年代後半の滞欧作品群が1960年前後数年の作とともに画業のピークを形成している。1956年に27年ぶり、二度目の渡欧、フランスに10ヶ月滞在して現地制作を行う。帰国後は60年代半ばから日本全国に写生旅行に出かけて多くの風景画を残した。これらの風景画群は巧みなデッサンに裏付けられた円熟した仕上がりになっている。ただ戦前から戦後にかけての構築度の高い描き込んだ表現とは趣きが異なる印象の作品も多い。

国立近代美術館建設や美術行政への提言等美術界の発展と地位向上に寄与した伊原宇三郎は1976・昭和51年1月、81年の生涯を終えた。本邦近代洋画史、官展史、洋画界の最高峰に位置付けられる人物の一人である。

本稿は、作品画像ほか多くを1994年目黒区美術館、徳島県立近代美術館開催の伊原宇三郎展図録から教示いただいた。

文責:水谷嘉弘