本コラムはこぼれ話と銘打ったこともあって、当初は田辺至、小出楢重、岸田劉生の挿画、戯画といった周縁的な作品を続けて取り上げた。その後、題材を本格的なタブローに移していったが今回は久し振りに挿画について書いてみたい。第17回コラム、滞欧風景画の秀作【アッシジ】1927年、を描いた佐分真(1898・明治31年生まれ)の挿画だ。(冒頭画像は、佐分真筆「テラスの春」1935年1月の挿画)

「挿画描き」は名の出た洋画家の共通項といえる。例えば【アッシジ】はイタリア旅行中の制作だが、同行者には佐分の生前死後を通じて何かと面倒を見た美校先輩の小寺健吉がいて画業前半期の代表作を描いたが、その小寺には徳田秋声の小説「仮装人物」他の挿画がある。佐分が新聞や雑誌の連載小説に挿画を描いたという記録は残っていないが、彼自身は2回目の渡仏を終えた頃から文筆家としても人気が出て雑誌類に多くの随筆を書いているので当該作は自らの原稿に添えた挿画だろう。白色でハイライトしたグワッシュ作品である。

仮題【パリのキャフェ】1935~36年頃 グワッシュ(23㎝✕28㎝)

年譜には「1931年11月末再びフランスへ渡る。この頃より文藝春秋や美術雑誌などから執筆を依頼され死の直前まで滞仏生活の体験を中心とした随筆を寄稿」とある。作品を観てみよう。【パリのキャフェ】と仮題をつけたが、店内から見えるテラスのオーニングに「CAFÉ DE LA C」と書かれている。当時はエコール・ド・パリの全盛時、モンパルナスには「LE DOME」「LA ROTONDE」など名高いキャフェがあるがここは1927年に創業して日が浅い「LA COUPOLE」と思われる。佐分執筆の読物「画室長屋の人々」1936年3月、に書かれた男二人がクーポールの一隅から会話しながら来店客を観察している場面を想起させる。この絵から強く感じるのはモダニズム時代の到来である。国内洋画界はパリ豚児の世代(1895年前後生まれ)から新制作派協会(1936・昭和11年創立)の世代(1900~06年生まれ)へと移行していくが、新制作派協会メンバー達は1930年代後半に挿画にも進出してくる。それまでの時代劇的、職人的な挿絵が都会的であか抜けたイラスト風になって新鮮なのだ。猪熊弦一郎(1902生)、小磯良平(1903生)、脇田和(1908生)らであるが、彼らの少し年上になる佐分真はその新傾向を既に取り込んでいると言ってよい。本作は黒色グワッシュによる線描画だが白材(触れると白紛がつく)の遣い方が印象的だ。佐分は水彩による作品も残していて1935年5月名古屋松坂屋で開催した個展には5点出品している。【雪景】と題された作品と比定できるグワッシュ画には黒、茶と共に白が多く用いられている。

なお、本作には興味深い符合がある。1987年9月の愛知県美術館「郷土の画家たちⅢ佐分真展」図録に【デッキの上で】1932(鉛筆)、と題する画像が掲載されているのである。画面奥の人物描写に違いはあるが構図その他ほとんど同一といってよい。グワッシュ画には署名が入っており後年、公開する作品制作に際し鉛筆画を原画としたのだと推測できる。

佐分にとって2回目の渡欧は意に沿うものとは言えなかったようで1年で引きあげてくる(1932年12月)。帰国後1933、34年と帝展で連続特選(通算3回)を取る。だが1935年5月の松田改組による新体制は佐分にとって不本意だったのか、その後すべての会派を離脱し無所属となる。代わってメディアでの活動が目立つようになり、やや軸足を移した感もある。年譜は「1935年12月文藝春秋主催のユーモリスト座談会に出席、大いに駄弁を弄して好評を博す。この時の出席者によって「風流倶楽部」を結成。この前後より随筆家としての名声大いに上がり諸雑誌から執筆を依頼され、その特異な文章は大いに世の好評を博した」と書く。

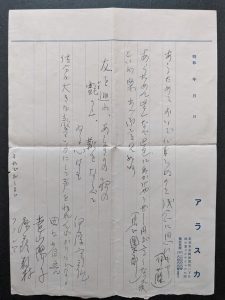

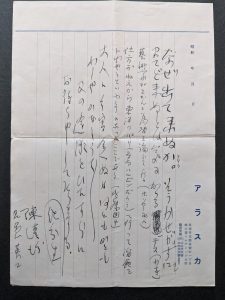

モンパル会メンバーからの久米正雄あて寄せ書き(1932年大晦日)

モンパル会メンバーからの久米正雄あて寄せ書き(1932年大晦日)

このころの佐分の活動を知る手掛かりに「モンパル会」という集まりがある。佐分だけでなく伊原宇三郎の年譜にも出てくる。フランスで親交のあった文化人が帰国後組織し、日本人画家が多く住んでいたモンパルナスに因んだ名称だ。小寺健吉もメンバーである。しばしば集まっていたようで1935年5月には日本橋三越で展覧会もやっている。京橋にあったレストラン「アラスカ」で行われた会合の際、欠席した鎌倉在住の久米正雄に宛てた寄せ書き書簡がある。佐分、伊原、小寺の他、画家仲間では林重義、田口省吾、伊藤廉、宮田重雄の名がある。福島繁太郎もいる。判読出来ない字も多いが、佐分は欠席した久米に「・・・わしゃかなしうてかなしうて 又の逢瀬をひたすらに お待ち申してをりまする」と記し、田口は「佐分が大きな顔をマッカにして声をわれんばかりにどなる」と描写している。切手の消印は年号部分が切れて日付けだけ「 .1.1 」と読め、封筒裏に林重義の字で31日とある。医者細谷省吾の「芸術家が盛んに為替を論じて居る」との文から、円が対ドルで大巾に下落した1932年の大晦日と推測する。佐分は帰国したばかりだ。この寄せ書き書簡からは佐分は快活にして豪快な印象を受けるのだが・・・

しかし、その3年4か月後、佐分真は自宅アトリエで自死してしまうのである(1936・昭和11年4月23日、享年38歳)。遺書が残されていたが原因は不明だ。子息の佐分純一氏は「最後の数年も表面的には陽気な表情をひけらかしていたそうであるが、それは道化のポーズであり・・・最後には自虐的な境地まで追い込まれた」と書いている。絶筆となった1936年3月の伊豆写生旅行での作品3点は、33年頃にみられた平板で重く沈んだ印象の絵から一変して明度が高く軽やかで伸びのある絵に仕上がっていた。うち1点が純一氏に形見として伝わった。

本稿は「画家佐分真の軌跡展図録」1997年一宮市博物館、「佐分真展図録」2011年一宮市三岸節子記念美術館、「日本の近代美術と文学」2004年匠秀夫、を参照させていただいた。

文責:水谷嘉弘