伊原宇三郎の戦後は洋画界発展のための活動が多い。国立近代美術館、国立西洋美術館設立に主要な役割を果たした他、美術家の地位向上や福利厚生面の充実を図るため日本美術家連盟をはじめ日本著作権組合、文藝美術国民健康保険組合等の設立に尽力した。国際造形芸術連盟日本委員会、日展などの各種団体、展覧会の主要役員、委員、審査員も数多く務めている。美術家連盟は発足にあたり安井曾太郎を会長に戴いたが実質的な運営を司る委員長に会派に属さず実務執行能力に優れた伊原が選任されたのは妥当な人事だった。そのため、本職の画業の方に割く時間は限られていたようで、日展(その後、新日展)、美術家連盟歳末助け合い展への出品を欠かさなかったのが目立つ程度だ。1956・昭和31年62歳の時ベネチア・ビエンナーレ出席のため27年ぶり二度目の渡欧をする。開会式、審査などに参加した後、パリで藤田嗣治らと再会。そのままフランスに10ヶ月留って制作した。この生活が刺激となり肩書・役職から離れ絵に専心する事を決意する。帰国前、パリの画材屋を訪ね10年分以上の絵具、キャンバス、筆などを買った(伊原の子息、乙彰氏稿に基づく年譜「1994伊原宇三郎展図録」に依る)。年譜1958年には「前年のフランス滞在で描きためた5~60枚の絵に手を入れる」ともありこの頃から1960年頃までの作品群が戦後制作の充実期を示すことになる。

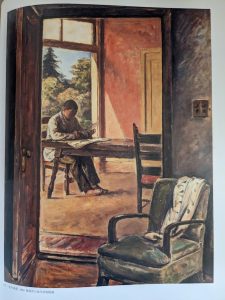

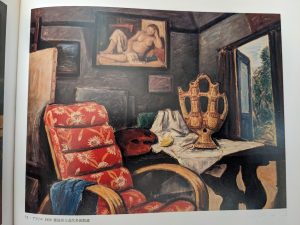

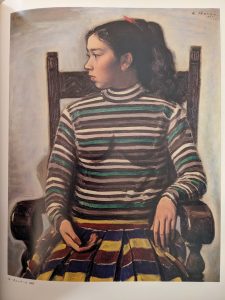

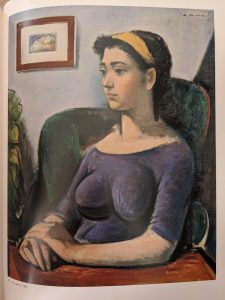

伊原の戦後作は、制作年に関わらず屋内のアトリエ制作がじっくり描き込まれた重厚味ある仕上がりになっている。人物画、静物画、室内からの眺望写生画などだ。コンスタントに出した日展、新日展の展示作品はこの系統が多く、点数は少ないが大作力作揃いで観応えがある。戦前の滞欧期後半に獲得したスタイル~ネオクラシスムをベースとする人物画、室内画の延長線上にあると言ってよい。後年になるにつれストロークが軽くなる傾向にあるが、生涯を通じて安定した画力を持ち続けていたことがよくわかる。(以下、全て図録画像)

【室内風景】1948(50号) 【由利子とミミ】1949(30号) 【アトリエ】1959(50号)

【室内風景】1948(50号) 【由利子とミミ】1949(30号) 【アトリエ】1959(50号)

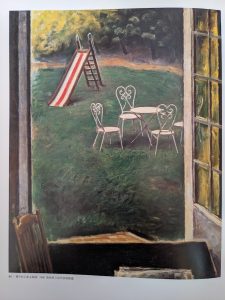

【ポニーテール】1960(40号) 【卓によれる】1966(40号) 【滑り台のある風景】1968(40号)

【ポニーテール】1960(40号) 【卓によれる】1966(40号) 【滑り台のある風景】1968(40号)

手許にこの系統に属する作品が3点ある。1点目は【由利子とミミ】のエスキースだ。第5回日展出品作の元作は東京国立近代美術館所蔵である。1984伊原展図録に作品解説が引用されていた(青木勝三、出典近美ニュース1972)。[愛娘とペットの猫をモデルにしたこの作品…について作者は『由利子はこの時十歳であったがモデルっぷりが大変良かったのでとても気持ちよくかき上げることが出来た』…その時の沸騰した感興がそのまま雄勁な筆触となって…昭和27年のピッツバーク国際現代美術展に選ばれた折にも…国吉康雄やウオッシュバーンは…写真を見ただけで…決めた…伊原宇三郎の代表作の一つにあげられている佳作である]

【由利子とミミ】(エスキース)1949(8号)

【由利子とミミ】(エスキース)1949(8号)

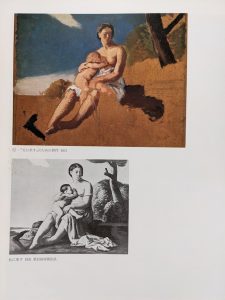

後の2点は【母子像】と題された手彩色のリトグラフ、【白衣を纏える】と題されたリトグラフだ。伊原展図録を見ると版画作品がいくつか掲載されている。1960年代、戦前の滞欧作(【白衣を纏える】【カナペの女】等の人物画)を元作として版を起こしたリトグラフやエッチングである。【母子像】の元作は見つからない。同じモチーフの油彩画があるので画像を載せる。なお、アーティゾン美術館の収蔵品リストにタイトル【母と子】(リトグラフ)があるが画像は確認できていない。

【母子像】1960頃(手彩色リトグラフ21/40)【丘に坐す】1931(図録画像)

【母子像】1960頃(手彩色リトグラフ21/40)【丘に坐す】1931(図録画像)

【白衣を纏える】1960頃(リトグラフ3/10)、【白衣を纏える】1928 油彩(図録画像)

【白衣を纏える】1960頃(リトグラフ3/10)、【白衣を纏える】1928 油彩(図録画像)

さて、風景画の方は戦後のフランス再訪時制作の他、本邦各地の写生画が多い。1948年頃から美術普及のためだろう、日曜画家の趣味の団体として組成されたチャーチル会に加わり写生旅行にも年数回行っている。1968年に退会するが一方で日本美術家連盟主催の写生旅行は1975年まで参加している。このため名勝、観光地に取材した写生風景画が多く残されている。すっきりした筆致で観やすい絵柄だ。

肖像画も相当数こなしており、年譜1965年は、「毎年平均6、7枚は描いている肖像画も、前年からの3点を含めて15人、17枚と生涯最多となる」とある。折口信夫、柳田国男、石橋正二郎ら約300点を描いた。[今日の私が風景画などと比較にならぬ位肖像画に全力を傾けるのは当時の印象(註:戦前の在仏時にルーブル、パリ市庁舎で等で観た)が今も強く残っているからである(1968伊原述)](1984伊原展図録)

画家伊原宇三郎は、1921・大正10年、東京美術学校、藤島武二教室で学び首席で卒業して以来、官展系アカデミズムを代表する一人として活躍した。1933年には美校助教授に就任、従軍画家として戦争記録画も描いた。戦後は日展を主たる作品発表の場とし制作活動を続けた。加えて、画力だけでなくビジネスの場で言う「仕事が出来る」タイプの人物で調整力、交渉力も持ち合わせていたと思われる。政官財各界の要人と面識があった。そのため美術界人として、画壇内部の体制や環境の整備にとどまらず美術界全体の発展と社会的地位向上に向けて各方面にわたる対外的な活動にも従事し貢献したことは既に述べたとおりだ。しかし、伊原の公私にわたる業績は現在ではあまり取り上げられることがない。1945年、敗戦後は世間全体の価値観が一変した。伊原の画業は、論考や分析の対象となった在野系・フォーヴ系とは相反し、更に抽象画ブームや続くアンフォルメル等の絵画運動からは乖離していたためだろう。美術界人としては実績ではなくキャリアや活動が体制側の人物とみなされたのかもしれない。1976・昭和51年1月、81年の生涯を終えたが、その後次第に忘れられた存在となってしまった。本邦近代洋画史、官展史、洋画界に大きな足跡を残した画家・人物として再評価し記憶に留めておくべきnameだと思う。

最後に。戦後、進歩的といわれた人々の叙述や発言は学術界や論壇においても旧体制に批判的な傾向が強く彼らの論調が各分野をリードした。近代日本美術史においては官展系画家たちの業績は「そこに居た」ことに因って低評価となり否定あるいは軽視された感がある。作品が紹介されることも少なかった。特に、大正期後半から昭和戦前期までを論じる際は、洋画界を牽引する立場にあった官展アカデミズムは看過されている。その見方が定説化したためか、例えば近代日本洋画全集といった書物に取り上げられた画家たちの名前を通覧すると二科会、独立美術協会他民間の団体を発表の場とした人々に集中しており、官展系で活躍した画家の名前はほとんど見かけない。伊原宇三郎もその一人である。一方を論じてもう一方が埋没したままの叙述は、相対的な検証が出来ず全体の流れをつかむに至らない。そのため一般に流布する近代日本美術史は、非官展系画家の個別論や所属した団体論になる傾向がある。当該史叙述の構成を見直す必要があるのではないだろうか。

更に言えば、昭和期を通じて、印象派については画家も批評家も大勢はその嚆矢となるマネを外してしまっている。マネに対する理解、評価が未熟で、美術評論、美術教育にそれが反映している。モネ以降の印象主義的描法のみを捉えて、新印象派の理論を学ばずに飛ばし、フォーヴの表現主義的筆致、表象だけを追いかけてしまった。この点も合わせて言及しておきたい。

本稿は、1984年徳島県郷土文化会館、1994年目黒区美術館、徳島県立近代美術館開催の伊原宇三郎展図録から、年譜、作品画像など多くの情報を教示いただいた。

文責:水谷嘉弘