(冒頭画像は「新・本の街」2025年10月号表紙)

「新・本の街」2025年10月号目次

「新・本の街」2025年10月号目次

神田駿河台にある画廊、シェイクスピア・ギャラリーの清水篤氏から近々開催する二人の画家の展覧会に因んだ文章を書いて欲しいとの依頼があった。氏が編集・発行人を務めているタウン誌「新・本の街」に掲載するそうだ。二人の画家とは田辺至と伊原宇三郎である。その名を聞いて、これは結構難しいなと直感した。というのも近代日本洋画を追いかけている私には馴染み深いネームなのだが、並列して述べる切り口がピンと来ないのだ。そんなわけで私はこぼれ話を書く時の定番である次のストーリーから本篇を始める。

私はビジネスマン上がりでフルリタイア後、かつて一度は志したアートの世界に戻ろうと勉強を再開して博物館学芸員の資格をとった。折角とったから何かに活かしたいと考えていた時知ったのがエコール・ド・パリの夭逝画家、板倉鼎(1901〜1929)である。鼎と、妻の画家須美子(1908〜1934)の回顧展が目黒区美術館で開催されるとの日本経済新聞の記事を読み、観に行った。こんなに質の高い絵を描く画家がいたのか!と驚愕し顕彰活動をしようと思い立つ。一般社団法人「板倉鼎・須美子の画業を伝える会」を設立した(2018年10月)。板倉鼎と同時代の画家の作品や動向を調べ始めて近代日本洋画の魅力に取り憑かれた。鼎の先輩同輩にあたる東京美術学校(現、東京藝術大学。以下、美校)卒業生の画集や展覧会図録を入手した。それだけでは飽き足らず作品の現物を買い求めた。眺めているとその日の天候や時間帯に依って見え方が違う。そんな事をエッセイに書いてみようか、こうして美術エッセイを書き始めるようになった・・・

板倉鼎から美校卒業生にアプローチして先ずヒットしたのが田辺至(1886〜1968)と伊原宇三郎(1894〜1976)だった。共に近代日本洋画史に大きな足跡を残した人物だが、資料やメディアでその名を見ることはあまりない。昨今、近代日本洋画自体が取り上げられなくなってしまったが、田辺至と同窓同期の藤田嗣治(1886〜1968)、同じく板倉鼎と同窓同期の岡鹿之助(1898〜1978)はしばしば展示される。田辺至は板倉鼎の美校における最初の師である。鼎はフランスに留学する際(1926〜1929)、文部省在外研究員として西欧各国を歴訪し(1922〜1924)、帰国後美校教授に昇任した田辺に現地事情を尋ねている。鼎と、伊原のパリ滞在期(1925〜1929)は重なっている。一緒に写っている写真もある。鼎がパリで病を得て急逝した時(1929年9月)、その葬儀や残された須美子と娘一(かず)の帰国の面倒をみたのが岡鹿之助であり、日本での鼎の葬儀には田辺至夫妻、大久保作次郎(1890〜1973)らが参列した。翌年4月、鼎遺作展の発起人に美校の担当教授岡田三郎助(1869〜1939)、田辺至、御厨純一(1887〜1948)、伊原宇三郎が名を連ね、伊原は鼎の資質を見事に捉えた惜別の展覧会評を書いた。

美校・官展(帝展)系画家達の画業の方向や作品には親和性がある。西欧の古典に惹かれラテンの正統的絵画の流れを学んでいる。当時の新潮流に対してはフォーヴよりもキューブに興味を持ち、伊原は新古典主義に近づいた。後にビカソの紹介者として知られるようになる。(同時期、パリには同世代の美校卒業生、里見勝蔵、中山魏、佐伯祐三ら、前田寛治が「パリ豚児」と呼びフォーヴに寄った別グループもいた)田辺の美校・帝展人脈における後輩に小寺健吉(1887〜1977)、大久保作次郎がいて、伊原の後輩に中村研一(1895〜1967)、佐分真(1898〜1936)、小堀四郎(1902〜1998)がいる。彼等は皆、美校アカデミズムの継承者であり、田辺と伊原はそのbig nameと言える。官展アカデミズムに繋がっていく。ただ、二人に共通して縁の深い者は鼎の他にあまり思い浮かばない。画業を継ぐ、会派等を継ぐ人物もいない。田辺至と伊原宇三郎を結びつけるのは相互の関係、特定の人物や流派といった限定的なキイワードではなく、「美校アカデミズム教育」、「本邦美術界、画壇運営」等の大局的な場面におけるキイパーソンと認識するのが妥当と思われる。

田辺至(美校1910年卒業)と伊原宇三郎(1921年卒業)は年齢差が8才、滞欧期もすれ違っているが、美校には1933年から1944年まで夫々油画科の教授、助教授として勤務している。しかし個人的な親しさを示す記事や挿話は寡聞である。各自が公的要素の強い教育人、画壇人として活動したからだろう。作品発表の場も官展系に限られている(田辺は第1回文展以降、帝展・新文展に通算33回、伊原は第2回帝展以降、新文展・日展に通算20回)。田辺は助教授時代、新入生の教養課程担当のような役割で多くの学生を教えた。美校教員として幅広い技量を身に付け、銅版画の指導普及者でもあった。鼎にもエッチング作品が残されている。伊原も美校を首席で卒業して以来、順調に帝展キャリアを重ねフランスから帰国後は帝国美術学校(現、武蔵野美術大学)、続いて美校の教職に就きアカデミズム体制の中心人物の一人となる。従軍画家として中国北部、南部、インドシナに計7回赴いた。

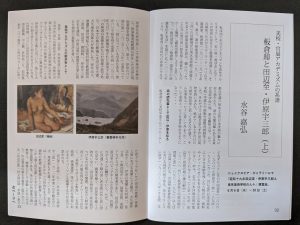

ここで、田辺、伊原の画風を紹介しておきたい。

田辺の学生時代、岩村透の西洋美術史の講義は印象派まででポスト印象派は習っていない。1922年、田辺はキャリア形成の一環として36歳で留学したパリでポスト印象派、フォーヴ、キューブに同時に接した(同期の藤田嗣治は1913年、27歳で渡仏している)。多くの斬新な表現を目の当たりにしたためか帰国後は明るい色遣いや、輪郭を崩すまでには至らないが短い筆触を残す奔放な描き方もした。絵具をしっかり塗り込んでいるのは美校先輩達が描いた印象主義絵画と一緒だ。新潮流絵画にはあまり反応せず座学で学んだ印象派に寄っている。他に比べれば正統的に見える作風に惹かれたのかもしれない。美校、官展エリートの王道を歩んでいる立場を意識していたのだろう。達者な描き手で油彩画、銅版画、挿絵など、モチーフも風景、人物、静物なんでもこなした。戦時に至るまでは裸体画、戦中戦後は静物画が多い。後年は色遣い、筆触共に安定感ある絵を描いた。

伊原が美校に入学したのは1916年、学生時代にバルビゾン派や外光派から入り、1925年フランスに留学してポスト印象派以降を実見し古典古代を見聞した後、ルーブル美術館でのアングル模写を経由してピカソやドランの新古典主義に収束する。パリ時代の堂々とした量感ある女性像が代表的だ。デッサン力に秀で、落ち着いた色彩、質感を出す筆遣い、正統的な写実で官展アカデミズムを体現している画家と言ってよい。面白いエピソードがある。藤島武二が森鴎外の次女杏奴に絵の家庭教師を推薦した時、候補に挙げた四人が寺内萬治郎、中村研一、伊原宇三郎、小堀四郎だったそうだ(小堀杏奴『追憶から追憶へ』)。この挿話から当時の美校・官展アカデミズムを代表する系譜、画風とは何だったのか、が伝わって来る。小堀四郎を選んだ杏奴はやがて彼と結婚した。伊原の画家としての全盛期が戦争記録画制作に費やされ平時であれば描かれたであろう作品群を観る事が出来ないのを残念に思う。戦後は肖像画の傑作を多く残した。

1935年の帝展松田改組による画壇混乱後も美校出身者による権威の再生産システムは維持されていたのだろう。1944年7月美校教員の大幅な入れ替えはそれを打破する人事であり画期的だった。油画科では田辺、伊原の他、美校出身の小林万吾、南薫造が退任した。美校出身ではない梅原龍三郎、安井曾太郎が後任となった。美術界にも我が国特有の官尊民卑が長く蔓延していたが、戦時中にそれと反対方向の刷新が行われたことは注目に値する。行政を含め美術界全体に強い変革意思があったのだろうが、それがすんなり実現したのは日々苦しくなる戦時状況下、美校人事を議論する環境や外から関与する余地がなかったからであろう。日本画部門における在野の雄、横山大観の画策があったとも言われるが、美校・官展体制のドンといえる存在、西洋画部門藤島武二の逝去(1943・昭和18年3月、享年77)も事を容易にしたと思われる。

戦後、価値観が一変した中にあって言論界は進歩派と呼ばれる人達が論調を主導したが美術評論分野においてもその傾向が強かった。それが、官側の美校・帝展アカデミズムの頂点にいた田辺や伊原が美術史記述から漏れた遠因だろう。田辺や伊原の活動の主軸が教育者、画壇運営サイドにあった事とは別に、そのような時代背景が彼等を忘れられた存在にしてしまったと考えている。

田辺は退任後、住まいのある鎌倉で穏やかな生活を送る。社会貢献活動もしていたようだ。子息穣は画家になった。伊原の戦後は美術界の振興、地位向上に尽くした。美術界全体の発展を目指して政財官界人と折衝し東京国立近代美術館の設立や美術家の職能団体「日本美術家連盟」創立を導いた。伊原の子息乙彰も画家である。

私が書き溜めた美術エッセイは、板倉鼎顕彰団体のHPや文芸同人誌「まんじ」に発表していたが出版人の知るところとなる。昨年4月に千葉市美術館で開催された板倉鼎・須美子展に合わせて『板倉鼎をご存じですか―エコール・ド・パリの日本人画家たち―』のタイトルでコールサック社から上梓された。神保町の東京堂書店や東京都美術館のミュージアムショップ、主にはAmazon経由で販売されていたが、5月に朝日新聞の書評で取り上げられると新宿の紀伊國屋書店他大手書店から注文が入り版元の在庫が払底し増刷された。同著には、田辺至、伊原宇三郎がたびたび登場する。彼等や近代日本洋画が再び注目されるようになり再評価が進む事を願い、シェイクスピア・ギャラリーの展覧会を楽しみにしている。

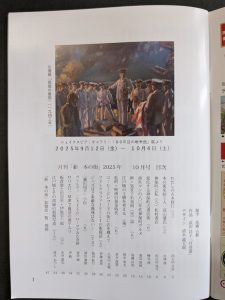

「新・本の街」2025年9月号表紙

「新・本の街」2025年9月号表紙

文責:水谷嘉弘