【近代日本洋画こぼれ話】小堀四郎 取っ掛かりの無かった幻の画家

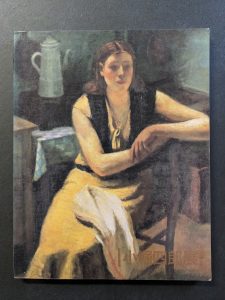

(冒頭画像は小堀四郎(80歳)1982年展図録より)忘れられたエコール・ド・パリの画家板倉鼎(1901~1929)の顕彰活動の一環として彼と同時代、昭和戦前戦中期に活動した洋画家をfocusして来た。近代日本洋画の通史や展覧会、彼等の画集、著作、図録等を通覧してほとんどの名前は馴染みである。しかし、通史には登場せず、展覧会で実作を見たことは無く、作品が市場に出ることも無い、私にとって取っ掛かりのない幻の画家といえるのが小堀四郎だった。

数年前、懇意にしているギャラリーで小品だが妙に気になり気にいった油彩画を見て初めて名前と現物を知った体たらくであった。その後、本コラムで何度も取り上げた佐分真(1898〜1936)を調べ始めるとしばしば登場する。更に気になった。美校の同窓会名簿を見返すと西洋画科1927・昭和2年3月卒業同期には錚々たる名前が並んでいる。小堀を知るには以前出版された展覧会図録を読むしかなかった。1982ウイルデンスタイン東京(画廊)、1992東京ステーションギャラリー、1995豊田市美術館、2012茅野市美術館刊行の4冊を取り寄せた。これを頼りに本篇を綴ってみたい。

1992年展図録

1992年展図録  自筆署名(1982)

自筆署名(1982)

1902・明治35年名古屋市生まれ、1998・平成10年8月96歳で亡くなった長寿の人だ。尾張徳川家初代に使えた小堀家(初代)の末裔にあたる。茅野市美術館の回顧展「生誕110年小堀四郎展 美の生命の永遠」の案内文が的確明解なので長くなるが抜粋引用させていただく。

(quote)小堀四郎は、1902年、愛知県名古屋市に漢学者・小堀休忠の四男として生まれました。愛知県立第一中学校(現愛知県立旭丘高等学校)在学中に油彩を知った小堀は生涯芸術の道に進むことを決意し、父より東京美術学校(現東京芸術大学)への進学の許しを得ます。上京後、藤島武二に師事し、1922年に同校へ入学。同期には猪熊弦一郎、牛島憲之、荻須高徳、小磯良平、山口長男ら、のちの日本洋画壇を担う実力者が揃っていました。卒業後、1928年よりフランスに留学。ルーヴル美術館での精力的な模写に加え、ヨーロッパの主要都市を巡り、多くの美術作品に触れるなど、研鑽の日々を過ごし、1933年に帰国しました。翌年藤島武二の媒酌で森鷗外の次女・杏奴と結婚。杏奴は、生涯、最大の理解者として画業に専念する小堀を支えました。1935年、帝展改組による画壇の混乱の中、様々な団体から誘いを受けた小堀は、師である藤島から、「君が真に芸術の道を志すならば、出来得ればどこにも関係するな。芸術は人なり」「俗世に求めている間は人間は出来るものではない」との助言を受け、生涯画壇に属さず、画商との交渉もせず、出品を東京美術学校同期生による「上杜会」のみとし、自身の信じた芸術の道を歩み続けます。(unquote)

若き日の小堀四郎の動向を伝えてくれる最も有用な情報源は既述したように佐分真関係の文献である。佐分が1936・昭和11年4月、東京西ヶ原の自宅で自裁した後、追悼のため親しい仲間たちが様々な活動をしたがそのひとつが遺作画集の刊行だった。アトリエに乱雑に遺された滞欧作を中心とした作品群を仕分けしA評価作品をベースに春鳥会から限定450部の画集「佐分眞」を刊行した。油彩作品には全て、刊行に携わった友人たちの解説文が付いている。小寺健吉、伊原宇三郎、田口省吾、伊藤廉、等に交って小堀もその一人だが、所収された油彩画47点のうち小堀は9点担当し一番多い。佐分、伊藤、小堀は同郷であった。小堀執筆の解説を一篇挙げる。

[【ブルターニュの男】モデルはモンシニ爺さんの弟で服装はフランス西北地方ブルターニュのものだ。第1回滞仏中の作。矢張りオルヌ街のアトリエで出来たものである…此処には大きなアトリエが前庭の中央の小池を囲んで七八つあり…最初の渡仏後期は正面のアトリエで…第二回目の時は右側の奥のアトリエで仕事をされた…]二人の往来が分かる。

モンシニ兄弟はモデルを生業としており小堀がモデルにしていたイタリア人の少年から紹介され更に小堀が佐分に紹介したという。そのため小堀にも同題の作品があり、こちらは帰国後第14回帝展(1933)に出品されている。オーソドックスで生真面目さをうかがわせる仕上がりだ。

佐分真1930【ブルターニュの男】

佐分真1930【ブルターニュの男】 小堀四郎1930(共に図録画像)

小堀四郎1930(共に図録画像)

佐分の子息佐分純一は著書「画家佐分眞 わが父の遺影」(求龍堂1996)に[同門の(藤島武二の)篤実なる弟子、小堀四郎は四歳年下であるが兄弟弟子の関係でもあり…生涯の画友となった][(小寺健吉、伊藤廉、宮田重雄、山喜多二郎太の他に)父の生前から出入りしていたお友達には…小堀四郎…などの諸氏をよく覚えている]と書いている。

佐分眞展図録(一宮市三岸節子記念美術館2011)の年譜には次のような記載があった。[1929年2月2日、同郷の後輩小堀四郎をパリへ招き、以後頻繁に交流する(中略)1930年4月30日、マドリードに帰り、先発の田口省吾夫妻、宮田重雄、小堀四郎等と宿にて会う]

この小堀四郎の5年に渡る欧州留学はかなり恵まれていた。自身が執筆した1992年展図録の一節を引用する。

[私は渡欧に際して日本で出来ない勉強をと志し…ある程度のフランス語を勉強し、次に自分のこの眼で出来るだけの各民族の芸術作品を観る事、最後に感動した作品を徹底的に模写し体験することを考へ実行してきた] こうして、渡欧直後ルーヴルを見てのち、ツゥ―ルで半年フランス語を学び、パリに戻って約2年間ルーヴルでレンブラント、コロー、ドーミエを模写した。冬は南欧に行って美術館、寺院を訪れる等、欧州各国を歴訪している。生活のパターンが異なっていたからか、美校始まって以来の当たり年とまで言われた俊秀年次(その中にあっても小堀は藤島武二教室に入り特待生に選ばれている)で多くの同級生、同窓生がパリに居たにもかかわらず彼らとの交友についてはほとんど語っていない。1992年展図録の回想にもわずかに[中学の先輩佐分真兄から君のアトリエを借りておいたから早くパリに来る様にと手紙が来て、静かな古都をあとにした。(「九十歳を迎へて」平成4年11月)]とあるだけだ。自他の資料にも交友関係は限られた少数の名前しか出てこないが、佐分展図録(2011)には小堀が写る集合写真が2枚掲載されていた。

記念写真1930パリ(後列右端小堀四郎、左から2人目荻須高徳、中列左端佐分真、前列右から2人目岡本太郎)

記念写真1930パリ(後列右端小堀四郎、左から2人目荻須高徳、中列左端佐分真、前列右から2人目岡本太郎)

もう1枚は美校時代の教授岡田三郎助夫妻が渡仏してきた時(1930)の更に大勢が写る集合写真、律儀な小堀ゆえ参加したのだろう。藤田嗣治岡鹿之助らもいる。

小堀は欧州留学前後、官展アカデミストとして典型的なエリート街道にいた。在学中は帝展に出品しないとの暗黙のルールを守り、1927・昭和2年3月に卒業した後、同年秋の第8回帝展に【静姿】で早くも初入選。翌年欧州留学し5年間学び、1933 年6月に帰国して 10月の第14回帝展に出品した【ブルターニュの男】は2回目の入選を果たす。彼がこのまま美校先輩と同じ道を辿れば、定番コースだった帝展で特選を3回受賞して無鑑査資格を得、やがて審査員となり、美校助教授、教授等に就いて画壇の重鎮となって行ったはずである。だがこの頃、洋画界内部の状況は不穏だった。閉鎖的で官尊民卑の体制に情実人事が絡み不満が鬱積していた。これを背景に帝展改組(所謂、松田文部大臣改組)が実行されるが(1935年)、この改革は拙速かつ公平性にも欠いたため混乱に拍車をかけることになった。帝展は開催されず翌年から新文展へと移行していく。美校出身で小堀同期の猪熊弦一郎、小磯良平、中西利雄はじめ中堅層の9人は帝展を離脱し1936年7月藤島武二を戴いて新制作協会を立ち上げるに至る。しかし小堀はこれに加わらなかった。藤島武二の教えに従い画壇との接触を一切絶ち、順調だった帝展キャリアも捨て、一人孤高の道を歩み始めたのである。

小堀の決断は経済的な心配が無かったことがあろうが、広く交際範囲を求める気質ではなかったからでもあるまいか。その分、敬慕する人物への思いは極めて深く一途でありその最たる人、師藤島から禅道、仏道の書物を示されたことが、戦後から最晩年に至るまで描き続けた精神性に富んだ神秘的な、宗教的とさえ言える作品を生んだに違いない。何人かの師に対する「無限の恩」と題した謝辞文の一節を紹介する。[…恩師藤島武二先生の御恩を忘れることは出来ない。藤島先生には藝道に徹する人間としての本質的なものを教えられたと思っている(昭和57年1月)]小堀四郎という人物は強靭な意志を持つ純粋無垢な存在だったと確信するものである。

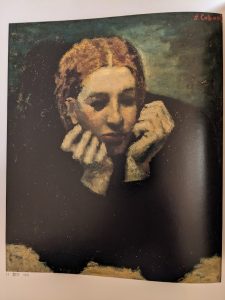

小堀四郎の画業を概観してみよう。エコール・ド・パリの時代の画家であるがそれに属さず、フォーヴ以降の新潮流や、同世代の画家達が馴染んだモダニズムにもかかわらず、ルネサンス絵画を経てレンブラントの写実を追求し、自然に親しみ観察する志向が写生に向かわせコローに共感したと思われる。筆遣いに破調がなく造形に向かっているのは美校で鍛えられたデッサン力が裏付けとなっているのだろう。主張せず静寂な沈思黙考が人物画だけでなく風景画からも伝わって来る。戦後は自然観照が観念性、幻想性を帯びてくる。モチーフに天空や海原が目立つ。彼岸の世界を観るかのようだ。

【想ひ】1931(図録画像)

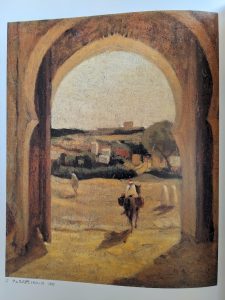

【想ひ】1931(図録画像) 【フェスの門(モロッコ)】1932(図録画像)

【フェスの門(モロッコ)】1932(図録画像)

【雲と星】1955(図録画像)

【雲と星】1955(図録画像)  【赫光】1969(図録画像)

【赫光】1969(図録画像)

さて、ここまで書いて来て本稿は最後に落ちがある。表題の【小堀四郎 取っ掛かりの無かった幻の画家】は、当初【取っ掛かりの無い画家】としていた。それが脱稿に及んで【取っ掛かりの無かった画家】に変わったのである。理由は、小堀の実作を入手したから、だ。冒頭に触れた神保町のギャラリー内田を訪れた。かの小堀作品の去就を尋ねたところ、未だそこにstayしていたのである。オーナーの内田久さんが大事にして手放さなかったのだ。取っ掛かりが出来た。取っ掛かりが[無い]のは過去の話になった。今や幻ではない。初見の頃と違い小堀四郎について学んで幾分かの知識も得た。当該作品は油彩で2号板に描かれている。「S.Coborit」の署名だけでなくフランス語で「フィレンツェ 1933・2・10」と記されている。年譜に[1933年1月パリを出発しイタリア各地を旅行、ナポリから帰国の途につき6月帰国]とある通りだ。緑一色で捉えられた樹木に形態を把握しようとする意識を感じる一方で、大気と地面にはゆったりとした無心の写生がある。品格を備えた出来だ。この作品【フィレンツェ】は、小堀が1933年藤島の奨めにより上野(と名古屋の)松坂屋で開催した滞欧作品展(油彩183点)以来となる49年振りの個展、1982年3月ウイルデンスタイン東京(画廊)で展示された油彩35点(滞欧作13点、帰国後作22点)の1点である。

【フィレンツェ】1933(2号)

【フィレンツェ】1933(2号)  【フィレンツェ】署名・年記

【フィレンツェ】署名・年記

1982年展図録(【フィレンツェ】掲載頁)

1982年展図録(【フィレンツェ】掲載頁)

匠秀夫執筆の小堀評伝に熊岡美彦(1889~1944、美校の先輩、同時期にパリ滞在)の所感が引用されていた(「小堀四郎氏滞欧作品感想」、「美術」昭和9年1月号)。[…古典を深く味わい、相当の渋さを出して居る。殊に小品には非常に優れたものが多かった。一々画題を覚えて居ないが、小品の人物や、南欧あたりのスケッチに、コローのよき影響を思はせる愛すべきものが沢山あった…] 手許に到来した2号は熊岡が目にしたコロー風のひとつではないだろうか。とても満足しているこの頃である。

文責:水谷嘉弘