(冒頭画像は、川島理一郎画集 日動出版1973、年譜タイ作品掲載頁から)

川島理一郎について5篇目を書くネタが出来た。1941・昭和16年のタイ訪問時に描いた作品を入手したためである。川島の画業における第3次ピーク期間に属する。

川島の昭和戦前、戦中期の画業ピークは3回あると見立ててきた。第2次(1933~36年)と第3次(1936~43年)は時期的に連続しており、1936年晩春から初秋にかけて日光に5か月滞在して個展出品作を制作した頃が転換点となっている。第2次の革のような濃厚でつややかさを湛えた画面から展開して、第3次は彼がエッセイ集「緑の時代」1937に書いた日光での”水流への凝視”から生まれた流れるストロークが快い明るい色調となった。

【ワット・ポー寺院の尖塔】12号

【ワット・ポー寺院の尖塔】12号  【聴鴻楼(西太后旧居)】12号

【聴鴻楼(西太后旧居)】12号

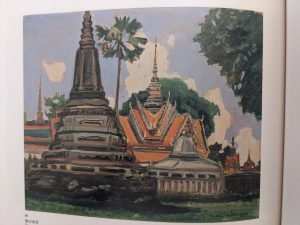

こぼれ話川島篇の4篇目に中国、北京の頤和園に取材した【聴鴻楼(西太后旧居)】1938(12号)を取り上げたが、本篇はタイ、バンコクの仏教寺院を描いた【ワット・ポー寺院の尖塔】(12号)である。両作は同じ号数、色調、筆致、絵具で描かれており兄弟作のようだ。観た時の爽やかな印象も同じ。背景の青が目に鮮やかだ。

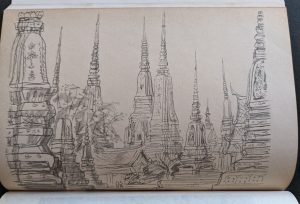

川島は、紀行文とそれに付属するスケッチの多い画家で雑誌等に発表するだけでなくエッセイ集として刊行している。1938・昭和13年陸軍省嘱託となって5月北京、翌39年1月広東、10月大同を訪れたが、これらは1940 年7月刊行の「北支と南支の貌」龍星閣にまとめられた。続いて41年と42年にタイ、43年にはフィリピンに行ったが、残念ながらこの時の紀行は出版されなかった。戦争が激化したためだろう。雑誌「みづゑ」440号(1941年6月)と「新美術」17号(1942年12月)に、インドシナのスケッチが8点ずつ載っている。綿密に描き込んだ秀作が多い。前者に【ワット・ポー寺院の尖塔】の下絵となったスケッチ(同題)が掲載されているので自身が添えた解説文とともに紹介する。

【ワット・ポー寺院の尖塔】デッサン(雑誌画像)

【ワット・ポー寺院の尖塔】デッサン(雑誌画像)

[泰国所見 ワット・ポー寺院の尖塔 泰国の建築は印度風からビルマ式に遷り、漸次シャム化されたのであるが、之等の塔はビルマ式と云ってよいものである。この多くの舎利塔は歴代五族を祀ったものである。(みづゑ440号)]

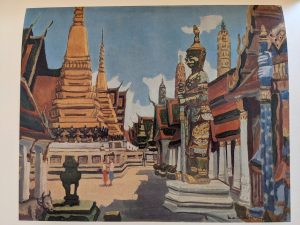

タイに取材した作品群は1941年9月、銀座資生堂ギャラリーで開催された「泰国風景作品展」に出品された。【金とモザイクの回廊】【バンコック・ワット・ポー寺院】【バンコック・印度寺の門】【盤谷風景】等々。現在ミュージアムピースとなっている秀作も多い。【ワット・ポー寺院の尖塔】と同様、雑誌に掲載されたスケッチを下絵とした油彩画も見出せる。

【盤谷風景】

【盤谷風景】 【泰国王宮内ワット・プラケオ寺院前】(共に図録画像)

【泰国王宮内ワット・プラケオ寺院前】(共に図録画像)

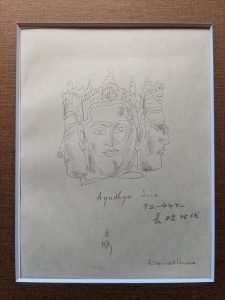

なお、タイ訪問時に描かれた小品(3号)とデッサンがあるので併せて画像を載せる。

【ナコンパットムの王宮】1941(3号)

【ナコンパットムの王宮】1941(3号) 【アユタヤの仏頭】デッサン

【アユタヤの仏頭】デッサン

本篇まで5回にわたってpainter & travelerとして記憶すべき画業を遺した川島理一郎の前半生、昭和太平洋戦争期の戦前戦中の作品を概観してきた。川島はイズムにとらわれたりスタイルに固執しないことが見て取れる。その柔軟性は人と国に依って価値観が異なる事を熟知した国際経験に起因しているのではないか、筆致の変更による表現巾の確保、マンネリ回避といったバランス感覚が働いているのではないか、と考えるものである。自由な描き方には本邦で美術教育を受けた者にはみられないおおらかさがある。また、川島の三度のピーク時作品を通覧して気付くことは生来の資質であろうリズム感である。彼の素描や油彩画は身体性を感じさせるものが多い。運動神経もよかったのではないかとも想像する。余談だが、風景画には必ずと言っていいほど点景人物が登場しその描写が極めて上手いことにも留意したい。絵筆のonetouch、twotouchで姿形を捉えている。その巧みさは一歳下の北島浅一と双璧だ、と私は見立てていることも付け加えておきたい。

川島理一郎の色と言えば「緑」が定番である。著作も「緑の時代」「緑の感覚」がありエッセイの題にも「緑のリズム」といった按配だ。「緑」を基調とした作品も多い。しかし作品を実際に眺めると「緑」よりむしろ「青」の方が印象的なのである。栃木県美、足利市美で改めて1925年作の【ナポリよりポッツオリを望む】と【リュクサンブール公園】を観て、「青」の使い方に惹かれてしまった。空や海の「青」が画面を大きくし明るくしている。1920年代中頃の第1次ピークから、本篇で挙げた1940年前後の第3次ピークまで、風景画に使われた背景の空を塗る青は美しい。サッと刷かれた「青」がモチーフを引き立てている。川島に「青空を描く」と題したエッセイがあるのも合点が行く(「緑の感覚」淡路書房1947所収)。ニースやヴェニスの空の美しさを述べ、幾枚も描いたと回想し、藤島武二や梅原龍三郎の絵の空の美しさに触れている。昭和戦中期の執筆と思われるが、「緑」にしばしば言及した時期より下る頃だ。戸外風景以外でも赤と緑で構成する【北京卍字廊】では部分的な青が落ち着きと華やかさを演出している。1935年に執筆した「緑の感覚」に次の一節がある。 [マチスを緑の画家と呼ぶことは出来ないが、時に緑をあしらったものを見ることがある。赤の中に縞があったり、黄色の中に緑の点があったりするのであるが、さすがに巧みに緑を利用しているのに敬服させられる] 川島を青の画家と呼ぶことは出来ないが、川島の青は、師マチスの緑に相当しているようだ。

何故、川島は「緑」に拘ったのだろうか?それは「緑」は木々(植物)に代表される生命の色だからだ、と思う。自然美を描く、生き生きした命ある物の躍動感、生命感を描き出すのが川島理一郎の画家としての資質だったと考えている。その延長線上に自然美と人工美(建造物)の取り合わせ、人工美を描く作品が出て来たのだろう。川島理一郎にとって、緑のリズムは生命のリズムだった。

文責:水谷嘉弘