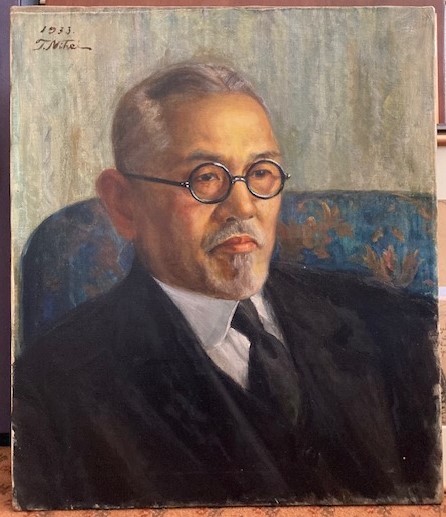

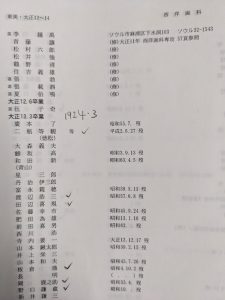

(冒頭画像は【山井格太郎像】F10号)

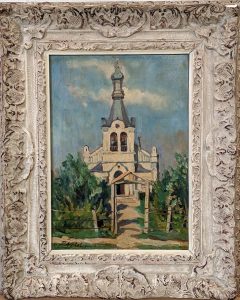

2024年8月1日付け【こぼれ話】に【二瓶徳松 作品「(仮題)教会」を巡って】を掲載した。それを読まれた方からメールを頂戴した。こぼれ話で紹介した落合道人氏とのやり取りで「なかなか見つからない」と話題になった二瓶徳松の満洲時代の作品についてである。抜粋して引用させていただく。

(quote) 8月の【近代日本洋画こぼれ話】を拝読しました。1933年、二瓶氏が渡満中に大連で描かれた人物画を所蔵しています。人物は私の曽祖父で満鉄総務部の顧問でした。当時小学生の父は大連の家で二瓶等氏が作画するのを見ていたと話していました。(中略)曽祖父は1922年から上落合2丁目552番地に住み(途中家族の一部と渡満)、1943年に中野区城山町へ越していました。確かに二瓶氏が下落合に居た時期と重なるので何らかの交流があったのかもしれません。 (unquote)

上落合に住んでいた肖像画の主は、山井格太郎という。メールを発信されたのは山井のひ孫の方で作品の画像を送っていただいた。非常に良い作品で作者の画力がすぐにわかる絵だった。重要な情報が含まれていた。

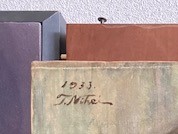

1)作品に1933・昭和8年の年記が入っており、二瓶の画風変遷のミッシングリンクだった美校卒業年に帝展入選(1924年)した後の昭和戦前期の作品が出現したこと。

2)署名がT.Niheiとあった。二瓶はしばしば画名を変える人物でこの署名は本名の「とくまつ」(徳松)或いは「つねまつ」(經松)で作品を発表していた美校卒業頃まで使っていたと思われた。その後、帝展入選時は「ひとし」(等)と名乗っていた。そこで満洲作品のイニシャルはHと考えていたのだが、肖像画の画像を見るとTである。「とくまつ」に戻しているようなのだ。その後も頻繁に画名を変更した人物なので充分あり得ることだ(戦後名乗った「とうかん」(等観)を既に使用していた可能性もある)。

3)とすれば、前回の、【二瓶徳松こぼれ話】のテーマにした教会も満洲在かもしれない。モチーフの教会の佇まいは欧州ではなく本邦、画面のT署名は「とくまつ」を名乗っていた美校卒業頃まで、を根拠として1920年頃の二瓶の郷里、北海道在の教会を描いたと判断した。ただし、【こぼれ話】に書いた落合道人氏とのやり取りで、氏は、満洲の可能性はないだろうか、とも述べられていた。今回の署名発見がその説の有力な裏付けになった。落合道人氏の炯眼の通りだ。満洲在であれば教会の日本的佇まいも納得出来るのである。

【(仮題)教会】作品と署名T.Nihei

【(仮題)教会】作品と署名T.Nihei

【山井格太郎像】署名T.Nihei

【山井格太郎像】署名T.Nihei  【真珠】1922年 二瓶經松

【真珠】1922年 二瓶經松

この情報を新宿下落合の郷土史家、落合道人氏に伝えたところ以下の返信を頂戴した。

(落合道人氏)『山井格太郎氏像』は、とてもいい出来ですね。メガネはあとで描き加えたものでしょうか。顔の向きは右向きですが、メガネは真正面のように描かれているのが気になります。山井氏と二瓶等のつながりは、外務省の「対支文化事業」計画の一環として、美術分野では美校の正木直彦校長や藤島武二、石井柏亭、そして山井格太郎氏を招集したあと、美校卒業者で事業の協力者を募ったときに、山井格太郎=二瓶等つながりができたのではないでしょうか。1926年(大正15)にアトリヱ社が発行した『アトリヱ美術年鑑』には、外務省の事業について簡単に掲載されていました。また、1931年(昭和6)に東京毎夕新聞社から刊行された『育英之日本』には、山井格太郎氏についての詳細が紹介されていますね。ちなみに、『育英之日本』の人物紹介で「同文会調査編纂顧問」とあるのは、近衛篤麿や岸田吟香(劉生の父親)らが東亜同文会(現・霞山会)を上海で起ち上げたあと、東亜同文書院の学生たちが中国全土の秘境を探検調査(「大旅行」と呼称)した際の、探検レポート編纂の顧問をされていたものでしょうか。同探検レポート「大旅行」記録は、現在の霞山会館に数多く保存されていますので、山井格太郎氏についての資料もあるのかもしれません。上落合552番地は、ちょっと印象深い番地でして、南隣りには作家の吉川英治が暮らしています。ちょうど、同じ時期に住んでいますので、お隣り同士だったのではないでしょうか?落合地域の中でも、いろいろなつながりが見えて面白いですね。

(水谷)私は実作経験に乏しく落合道人殿のように肖像画の図像分析からメガネと顔の向きの方向齟齬は指摘出来ませんが、この作品のキキメであり秀作となっている要因はメガネに在ると観ています。顔の表情、姿勢佇まいが威厳を醸し出しているのはメガネ表現ゆえで、それを描いて絵筆を擱いたのではないでしょうか。道人殿ご指摘の方向齟齬は威厳効果を強調する為に意図的だったのかもしれません。この時代の美校油画出身者のデッサン力は非常に高く、特に3次元表現の鍛えられ方は半端ではないのでそう思うのです。

私宛にメールを発信された山井格太郎氏の曾孫の方も、これらのコメントに満足されたようだ。

(山井格太郎の曾孫の方)肖像画の人物は私の父方の曽祖父で満鉄総務部顧問をしていた山井格太郎(やまのいかくたろう)といい、当時67才でした。曽祖父は面倒見の良い人で、中国人の学生や日本から来た若い知識人・スポーツ選手などをよく自宅に招いていたようです。家族で大連に渡る前には淀橋区上落合に住んでいたので、下落合にアトリエを構えていた二瓶氏と既に面識があったのかもしれません。落合道人様のメールも読ませて頂きました。曽祖父の活動についても詳しく知ることができて大変ありがたく思いました。また、満州はもともとロシア革命で追われたロシア人が多く移り住んだ場所で、ロシア正教会も多かったようです。素人考えでお恥ずかしいのですが、二瓶氏の「教会」も満州で描いたのかも、と思っています。

今回、二瓶徳松の満洲における作品と活動に関する新情報を得たので、その後判明した彼の経歴を画名の変遷と合わせてまとめてみたい。

二瓶徳松:略年譜

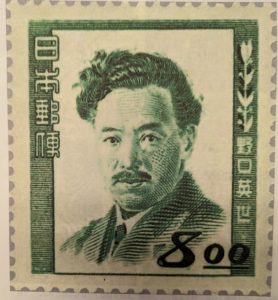

1897札幌生まれ(徳松)、1916北海中学校卒業(徳松)、在学中に美術グループ「団栗会」を結成、1917光風会入選(徳松)、1918美校入学、退学(徳松)、1919美校再入学(徳松)、その頃新宿下落合に自邸兼アトリエ建設(徳松)、1922光風会「真珠」出品(經松)、1923帰郷、北海中学美術教師、美校卒制制作(徳松)、1924美校卒業、第5回帝展「裸女」初入選(等)、1927個展開催@札幌(等)、1928渡仏、1929帰国、第10回帝展「足を拭ふ女」入選(等)、その後渡満(中国)満洲美術会、大連女子美術学校校長等に参加、歴任、1945帰国、池袋に転居、1949野口英世の肖像画(郵便切手の原画)を制作、1955新世紀美術協会創立に参加(等観)、1990逝去(93歳)、東京美術学校同窓会名簿には等観(徳松)号:等で掲載。(落合道人氏のブログを参照させていただいた)

二瓶徳松は、私がエコール・ド・パリの早逝画家、板倉鼎の顕彰活動を始めた頃、「板倉鼎・須美子書簡集」(2020年、松戸市教育委員会)に鼎の美校同級生としてしばしば登場することでその名を知り、落合道人氏のブログ「落合学」で中村彝との関係を知った。しかしながら今年4月に開催された「板倉鼎・須美子展」千葉市美術館、11月の「中村彝展」茨城県近代美術館、の展示には二瓶の名前は登場しない。美校同期入学の佐伯祐三とはパリで亡くなる直前にも接点が有ったが、佐伯関連資料に二瓶の名は散見される程度のようだ。それぞれとの関係が濃密とは言えなかったからであろう。

二瓶徳松は、同時代の優れた画家との往来があり画力を有し一定の実績を挙げながらも、作品が散逸していること、代表作と言える作品が知られていないこと、画名の変遷が相次ぎ同一の画家として認識し辛いこと、確たる縁故地がないこと、等々から埋没してしまっている。出身地札幌の母校、私立北海中学校の後継、北海高等学校の同窓会(美術部OB会)が顕彰活動の母体になっていただけないだろうか、と期待している。

文責:水谷嘉弘