今回は(も?)こだわり話である。focusするのは額の裏面、そこから表面の作品や作者に関する情報を得る試みだ。田辺至こぼれ話の際、額裏に貼られた名刺から制作年を引き出した。今回の対象者は、伊原宇三郎(1894・明治27年〜1976・昭和51年)である。

額縁裏の木枠に、【布のエチュード】と記された作品がある。粗い青みがかった白地の布が木机の天板上に大雑把に広げられたままの状態を描いている。エチュードとある通り、本作の一部分に描き込むための習作だろう。伊原の本領ともいえる描線を引かず筆による面取りだけで形と質感を捉えている。1925・大正14年3月、フランスに渡った伊原は風景写生や美術館巡りの後、イタリアに出向いて古典古代、ルネサンスに親しみ、ルーブル美術館で模写しピカソの新古典主義に回帰していく。1927年【毛皮の女】でサロン・ドートンヌに初入選し、翌年も【横臥裸婦】【赤いソーファの裸婦(白布を纏える)】を出品した。帰国する1929年を挟む前後2~3年、襞の入った白布を身に纏った存在感ある―古典的な香りがする― 裸婦像や群像を多く制作した。

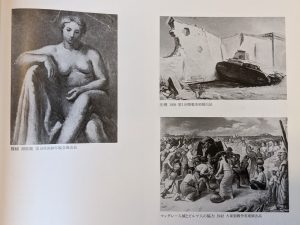

【横臥裸婦】1928(図録画像)

【横臥裸婦】1928(図録画像)

本作もその期間に描かれた習作と見立てたのだが、ウラを取りたく裏面をあたってみた。額裏木枠の右下に青色の切手のようなシールが貼ってあった。図案化された鳩を囲んで四隅の漢字が[**週間]とある。上の*の部分は破れていてわからないが、下の*はつくりの部分から「情」だと判断し、いくつか当て嵌まりそうな単語を入れて検索してみた。「愛情週間」、「友情週間」・・・。「同情週間」がヒットした。朝日新聞が主催した助け合い募金運動の呼称で1924・大正13年に始まり、1941・昭和 16年まで続いた。1930年代が最盛期と思われ東京朝日新聞社会事業団では1937・昭和12年に事業報告書まで出している。この同情週間運動と本作との直接の関係はわからないが、作品の制作年代は伊原帰国後の1930年代初頭と見てほぼ間違いあるまい。彼は、30年代半ばには洋画界の運営、後半は従軍画家としての活動に追われ本作を習作とするような作品は登場しないのである。

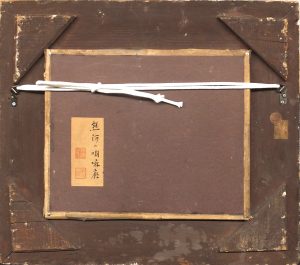

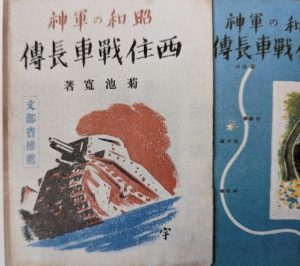

もう一点、額裏に【熱河の喇嘛廟】と書かれた紙片が貼られていた作品もある。画題から、制作年は伊原の年譜に依って中国北部〜北支(奉天、熱河)に赴いた1938・昭和13年だと分かる。本作は豪奢なラマ寺を接写したためか、満蒙地域を描いた他作家の風景画によくある重厚な印象とは異なり明るさが目立つ作品になっている。興味が湧いたのは紙片に押された[伊原]と[宇三郎]の二つの印影である。昭和のはじめ、戦争の気配が漂う頃から洋画家の作品にも四角の漢字印が押されることが多くなった。この作品もその例に当てはまる。この印が押印された他の作品例を探ってみることにした。伊原は北支行の翌1939・昭和14年1月には菊池寛と共に中国中部〜中支(上海、南京)を訪れる。菊池寛執筆の【西住戦車長伝】(東京日日、大阪毎日新聞夕刊連載、同年3月〜8月)の取材のためだ。その時の素描(と思われる)画像に同じ[伊原]印が押されていた。更に、そこに署名されたイニシャル[宇]は、連載記事の単行本(東京日日新聞社刊、伊原装幀)表紙画にも記されていた。本作の額裏情報は前作と違いすんなり繋げていくことが出来た。

(左)【裸婦】1928~29年頃作 (右上)【圧倒】1939年作

本稿は、1994年目黒区美術館、徳島県立近代美術館開催の伊原宇三郎展図録を参考にさせていただいた。

(文責:水谷嘉弘)