近代日本洋画の1920年代から1930年代制作の絵をFOCUSして来ている。これまでを振り返って見ると、取り上げた画家は何度か掲載した1927・昭和2年3月22日にパリで開催された大久保作次郎(1890・明治23年生まれ)送別会の集合写真にかなり写っている。ここにいるのは洋画家だけで30人を超え計41人、当時の日本人画家の、のみならずエコール・ド・パリを代表する一人でもある藤田嗣治(1886生)を頂点とする集団といえるが、本コラムにその名前を記した人物は18人を数える。

(写真の人名比定は「青春のモンパルナス」2006井上由理氏に依る)

(写真の人名比定は「青春のモンパルナス」2006井上由理氏に依る)

写真の左端、ビッグボス藤田に肩を抱かれているのが小寺健吉(1887・明治20年~1977・昭和52年)である。一目見ただけで風貌や姿勢などから藤田とはタイプが違うのがはっきり分かるのが面白い。年齢も美校卒業も藤田の一つ下である。美術評論家の柳亮(集合写真にいる)が小寺の卒寿記念画集(1977日動出版)にこう書いている。

[小寺は岐阜県大垣の生まれで(水谷註:成育地は宮城県石巻)美校を出たのは明治44年、同級生には大野隆徳、富田温一郎、横井礼市、山口亮一等、不思議に彼と同質のヒューマニストが多く在籍し、一級上級の長谷川昇、藤田嗣治、近藤浩一路、田辺至などの秀才クラスとは、肌合や気質の点でも対照的だったといわれている]

因みに、一級下のクラスは片多徳郎、北島浅一、佐藤哲三郎、三国久、御厨純一、等を輩出し「銀会」「四十年社」「第一美術協会」を次々に立ち上げて積極的な団体活動を行っている。初の在野彫刻団体「構造社」の主要メンバー斉藤素巌、神津港人もいた。萬鉄五郎、栗原忠二も同期である。上下を才気溢れる活発な連中に挟まれていた感がある。

同画集に夫婦の肖像画が収録されている。人となりが伝わって来るので紹介したい。彼はこの本が刊行された4か月後に90年の生涯を終えた。

【二人像】1974(画集掲載) 「自筆署名」(卒寿記念画集添付)(1977)

板倉鼎顕彰活動の一環で鼎が接した画家達の作品を蒐集しているが、小寺健吉はその一人だ。大久保送別会参加時は2回目の渡欧中だった。彼は住んでいたムードンで行きあった板倉鼎夫妻を自宅に招いたり(1927年4月14日)、鼎宅を訪れて制作中の絵を誉めたり(同年8月24日)した近しい先輩だからだ(「板倉鼎・須美子書簡集」)。ムードンでは近隣に多くの日本人画家が居て[小型の日本人村となり、私が年長のため(註:40歳)村長の異名を貰うことになった]と、画集収録の自叙年譜に書いている。弟廉吉、佐分真の3人で画家中山正實が帰国した後のアトリエ付き一軒家に住んだ。のどかな所のようで佐分がエッセイに述べている。

[あるか無きかの風にアプリコの白い花がほろほろと散る。牛がモウと鳴く。『あゝ牛が鳴く、君、牛が鳴くよ』とK氏が云ふ。・・往昔三十と云へば既に一國一城の主だ。それが今更牛がなくと云って感心してゐる。いはむや大先輩のK氏に於てをやである。誠に天下は泰平だ。](佐分真1931「滞佛断篇」)

いうまでもなくK氏は小寺健吉である。

次の画像は、1966・昭和41年7月から3か月間の欧州再訪時(79歳)の作品。センチメンタルジャーニーだったのだろう。豊かな彩りと小寺らしい事物の造形が滋味円熟味を帯びて心地よい仕上がりになっている。同年10月、パリで藤田嗣治に最後となった面会をしている。

【ムードンの家々】1966 【レザンドリー風景】1966(共に画集掲載)

さて、小寺の最初の渡欧は大久保送別会の5年前の1922・大正11年だった(35歳)。近藤浩一路、鈴木良治と同行した。既に文展5回、帝展2回の入選実績ある中堅画家になっていた。その頃の風景画が1点ある。

【巴里郊外(セーヌ下流)】1922〜23(3号) ボード裏面

小寺自身が執筆した前出の画集年譜1922年の項に「(しばらくパリ市内にいた後)セーヌ下流のビヤンクールに移転した」とありその辺りの風景と思われる。本作を観た第一印象は、イメージとして持っていた小寺作品とはかなり違うものだった。お土産絵だろうと思うが、小寺の1回目渡欧時の作品はなかなか見つからないので、取り敢えず入手して調べてみた。

年譜は更に「河畔の並木道や河中の中の島など右も左も画趣に富んでいた。それらの作品は今日所蔵者から集めることは困難である。・・・幸い多少残った写真を複写して画集に載せることにした」とある。比べる同時期の作品は見つからず、本作は小品、画集画像は大作白黒版で肝心の色遣いがわからない。筆致が2回目渡欧時の作品とは違い、点描や細部描写が無くストロークが長目の線を多用していることがわかる程度だ。入手作は実作かどうか確信が持てない。

【白壁の家(巴里郊外)】1922 【丘の家(巴里郊外)】1922

既出の柳亮の評伝を読んで小寺の絵の変遷を知ることが出来た。

[美校での岩村透の西洋美術史の講義は印象派で終わりをつげ後期印象派にまでは及ばなかった。小寺が渡欧する時にはマチスの名前ぐらいは知っていたが、ボナールもブラマンクもドランもその存在はまるで知らなかったと言っている]とある。画家の名も知らないまま、初めて観るポスト印象派やそれに続いた新潮流の絵画作品は生の実物だったのである。柳は[彼がもっとも心惹かれたのはボナールの色彩の輝かしい美しさであった・・・ヴラマンクの影響を受けてプルッシャン・ブルーを取り入れたこともあったが、天成のカラリストである小寺は永くはそこに止まらなかった]。

続けて[小寺の第二回目渡欧で・・・彼を最も魅了したのはパリの装飾美術館に陳列されているタピスリー(ゴブラン織りの壁掛)であった。・・・古色を帯びた色調や素朴な表現様式が彼の心を惹きつけ・・・彼の色彩に微妙なニュアンスを与え色の深みや巾の増大に大きく役立ったのである]と書く。小寺はその頃からしばらくの間、緻密な細部描写が施された装飾的な着想画や、重厚な筆触が残る本格的な人物像を描く。

【南欧のある日】1928 【水辺】1929

2回目の渡欧は1927年1月、佐分真と共に渡仏した。同年11~12月、佐分、片岡銀蔵、一木隩二郎と4人でイタリアに出向く。この旅行時ソレントでの写生を基にした「南欧のある日」が帰国後の1928年第9回帝展で特選となり、翌年の無鑑査出品に「水辺」を発表する。共にコブラン織り影響下の典型作と言えよう。柳は[これらの大作はある時期の小寺芸術のピークをなすものとみてよかろう]と書いている。

本篇の題にした「巴里郊外」の2点目は、その2回目の渡欧時1927~28年の制作である。描かれた事物が括り出されたかのような造形になっているのはコブラン織りの時代の画風だろう。緑系一色に赤茶と白が点在するだけの色彩構成だが5月の新緑が薫って来るようだ。注目すべきは単色の色遣いに巧みさを感じさせる点だ。本作は、帰国後、続いて完成期に入った戦後の、濃淡の深みがある複数の色を駆使するカラリストの風景画へ至る起点になっているように思える。

【五月の巴里郊外】1928(15号) (左から小寺、佐分、片岡1927)

コブラン織風作品で画壇的な地位を確立したのを一区切りとして、以降は平明で穏やかに移ろう色が美しい平面的な写生画や、俯瞰図であっても箱庭のような親しみのある風景画に転じる。小寺の後半生の画風を確立して行くのである。先に挙げた欧州再訪の絵はそれだ。私が小寺作品について抱いていたイメージはタピスリー時代以降の作品についてであった。長寿を全うしただけに同系統の多くの作品が残されている為でもあった。

【首飾りの娘】1928(画集掲載) 【写生する少女】1933(画集掲載)

【芦ノ湖】1939(画集掲載) 【杭州西湖】1944(画集掲載)

【村の人たち】1950(画集掲載) 【雪の町夜明け(蔵王)】1961(画集掲載)

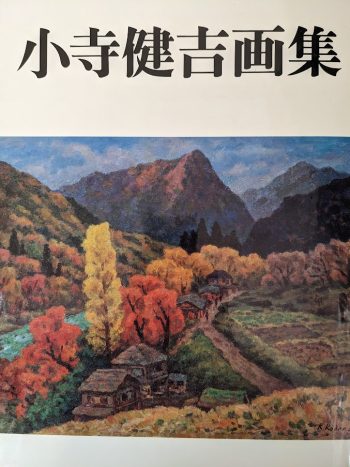

【森の秋】1971(画集掲載)

時系列で画像を並べてみた。

通覧して思うのは中沢弘光、山本森之助、石井柏亭、南薫蔵と続いた本邦写生画の流れが小寺や三歳下の大久保作次郎までで跡切れ、以降質的な変化が起こった点。彼らは官展アカデミストだったが、10歳近く歳下の同系統の世代、フォーヴ系の世代が欧州絵画の古典を見つめ直し新潮流と格闘したのとは異なる画風の推移、確立であり、渡欧体験だった。

事の是非を問うのではない。最近の絵画傾向をも併せて鑑みて、小寺健吉の絵を懐かしく感じるのである。

本稿は、「小寺健吉画集」1977日動出版、から画像をはじめ多くを教示いただいた。

文責:水谷嘉弘