清水の話が2度続いたのでその流れに乗ってもう1回清水で行ってみる。とは言っても今回は彫刻家多嘉示ではなく洋画家登之である。清水登之は、1887・明治20年栃木県栃木市生まれ、終戦後まもなく急逝した(1945・昭和20年12月)。アメリカ(シアトル→ニューヨーク)→フランス→日本(東京↔栃木)と移動して描き続けた非官展系国際派の画家である。

前列、左端が清水多嘉示 中列、右から2人目が清水登之

前列中央、石黒敬七の真後ろが登之夫人澄子 敬七に抱かれているのが登之の長男育夫(登之の作品によく登場する)

後列中央、横綱栃木山(引退後)の左が伊原宇三郎、右が中村研一 (パリ1926年9月 中山岩太撮影)

清水登之の油彩画が2点ある。毎日オークションに出品されたことのある作品でそれまでの来歴は不明だが一応の出処はハッキリしている。ただ制作年の記載がない。その確定をしたかった。栃木県立美術館が、2007年1月に所蔵する清水登之全作品、油彩画77点、水彩・素描45点、計122点すべてを載せた図録を刊行している(杉村浩哉氏執筆)。それと照合した。結果、今回のコラムのタイトルとなったわけである。既述した登之の足跡に沿って画像が掲載されているが、手許の2点はその画像によく似ていた。

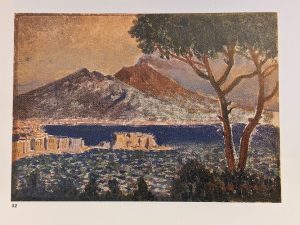

(画像。左が栃木県立美術館所蔵。右が水谷所蔵。)

一点目、県美図録では【ナポリ風景】制作年1920年代後半。私の物も同じで良いと思う(6号)。登之は1924・大正13年5月、ニューヨークからパリにわたりシテファルギエール14番地に住む(多嘉示と同じ所。両清水で3ヶ月間のスペイン旅行にも行っている)。1926・大正15年イタリア各地を回って、11月ナポリ港から帰国の途につく。この時見た風景が題材になっているようだ。2点の構図はほとんど同じ。遠景の山はヴェスビオ火山である。館所蔵は登之には珍しい印象派的な作品、点描が目立つ。他にはあまり見ない画風だ。

二点目、県美図録では【蒙古風景】制作年1935年。私の物は仮題【満蒙風景】(20号)としたい。館所蔵は、蒙古らしい景色の中で乗馬する現地装束2人の人物が描かれている。パオがあり地面は黄土色、蒙古風景そのものだ。もう一方は、背景が高原に建つ建造物のようで地面は登之がよく使う茶褐色系。私見では満洲郊外だ。馬上の2人は一緒だ。この絵をモンゴル出身の画家に見てもらった。人馬は冬のモンゴルの光景そのもの、やはり背景はモンゴルらしくない、満洲の露天掘りではないか、と言う。構想風景画の類と考え【満蒙風景】と仮題したのである。1935・昭和10年、登之の渡満渡蒙あっての作品だが、制作年、対象地、画題等々館蔵と微妙にずれていそうだ。まさにかすっている。(両作品とも、清水登之画集1975年日動出版部刊に掲載、図録#164、#151)

手許の2点は制作時期に約10年の隔たりがあるが、輪郭線を引かず、適度な巾の色面をキャンバスに塗り込んだ粘りを感じる筆触が共通している。筆は走らず、強烈な色彩や補色対比も用いず画面が落ち着いている。そして基盤となる安定したcomposition。

画家は、デッサン力+スタイルの完成に因って[優れた作品]を創り出す。完成したスタイルを変えて(捨てて)再び完成させる行為を繰り返した時に[優れた画家]になっていく。登之のタブローもデッサン力に支えられている。小磯良平のようにデッサン力そのものをスタイルとした[優れた画家]もいるが、登之はスタイルの変遷を繰り返して[優れた画家]になった。

彼は、①ニューヨークにおける師スローンばりのアメリカンシーン、②フランス、スペインのモダンでユーモラスなタウンシーン、③日本の農村風景、④戦争記録画、と描く対象、表現方法を変えながら質の高い作品を発表し続けたのである。②から③の時代、1925年以降のパリやマドリッドの光景、帰国して農民や家庭内の人物を大きくUPした作品群を見てふと感じたことがある。パリやトレドのタウンシーンに見られる一見してユーモラスな印象は続いているが、特に1930年からの描法は描線が太く明瞭になる。人物の輪郭線に顕著だ。その頃アメリカで流行り始めたcartoonを連想するのである。なかでも文化・情報週刊誌「The NEW YORKER」の創刊時(1925)からイラストレーターとしてデビューし人気を博したPeter Arno(1904〜1968)を彷彿させる。登之は「The NEW YORKER」を観ていたのではないだろうか。

【満蒙風景】は③と④の間に位置する作品。類型的になりつつあった、また補色の強調が見られるようになった③から次の段階に移り、粗く錯綜するような筆致とシュール的な造形が見られる頃に描かれた。1935・昭和10年、鈴木保徳、福沢一郎と訪れた満洲、蒙古の風物が、欧米や日本の農村と異なる新鮮な刺激を登之に与えている。明確な輪郭線も少なくなる。その流れが④に引き継がれていく。1937年10月の上海戦線視察以降、特に1942年のインドシナ行を題材とした作品には若い頃軍人を志した者だと思わせる描写が観られる。

information only だが登之と思われる従軍画家の事を記した書物があるので紹介しておきたい。英国の植物学者E・J・H・コーナー博士(1906生)がシンガポール、ラッフルズ植物園副園長当時の回想録「思い出の昭南博物館」(中公新書)に「画家」の項があり1942・昭和17年4月頃二人の画家が博物館を訪れ画材を持ち去っていく様子を書いている。登之と日本画家福田豊四郎のようで二人はこの後7月にボルネオに向っている。その後も中国大陸の戦地に赴く等したが生まれ故郷の栃木に疎開して終戦を迎えた。しかし最愛の子息育夫の戦死の報が極度の負荷を彼に与えたに違いない。突然の病を発症し彼の画業はそこで終わってしまう。平時となり生命長らえていれば、再び新たなスタイルに展開したであろう。その急逝が惜しまれるのである。

さて最後に気になる件。清水登之(1887年1月1日~1945・昭和20年)を語ると避けて通れないのが川島理一郎(1886年~1971・昭和46年)である。とにかく、共通点が多い。二人共栃木県生まれ(清水は栃木市、川島は足利市)学齢は一緒。恵まれた家庭に生まれたが若くして苦境に立ちアメリカに渡る(陸軍士官学校の受験に失敗した清水は20歳の時、父の経営する生糸商店が倒産して奉公に出た川島は19歳の時)。仕事で得た資金でニューヨークの美術学校に通い優秀な成績を修めてパリに移った(清水1924年、川島1911年)。清水がニューヨーク入りしたのが1917年4月、川島は1915年10月に欧州から再渡米して1919年に帰国する。在米期間は重なっている。ニューヨークで二人は会ったのだろうか?しかし、わかる範囲で調べる限り両人とも互いの事を記した文献、書簡等見当たらないのである。

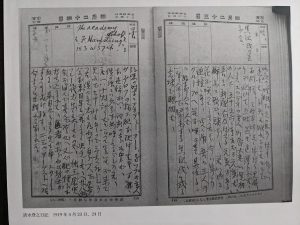

栃木県出身両画家の研究では第一人者の杉村浩哉氏に伺ってみた。同氏は栃木県立美術館退職後、新設の栃木市立美術館の館長を務めている(慶応義塾大学教授兼務)。正に清水登之の地元である。丁寧な回答をいただいた。氏も気になっていたようで調査しても接触した事実は見つからないという。清水は膨大な日記を遺しており杉村氏が中心になって「清水登之日記を読む勉強会」から書き起こし本が既に二冊(1917年版、1918年版)刊行されている。それには川島の名は見当たらないという。1919年4月23日の項に川島の父親、川島榮助と思われる「パリス・スツデオの主人川島大老」という人物との出会いが記されている、との事で写しを送っていただいた。単にすれ違いだったのか、何か反発しあう事があったのか、よくわからないようだ。後年1938年7月、朝日新聞社学芸部主催の従軍画家座談会に出席した画家6人の中に藤島武二、川端龍子、中村研一、向井潤吉とともに二人の名前を見出すことが出来る。翌39年7月の聖戦美術展審査員にも名を連ねており著名な画家として面識が出来ていたことは間違いあるまい。二人の間にどんな会話があったのか知りたいものである。

(文責:水谷嘉弘)