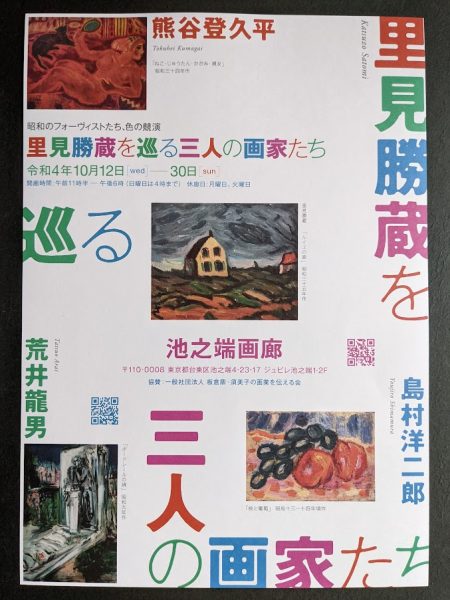

2022・令和4年10月、池之端画廊で開催された「里見勝蔵を巡る三人の画家たち」展をプロデュースした。〈昭和のフォーヴィストたち 色の競演〉と銘打った。三人の画家とは熊谷登久平(1901・明治34年~1968)、荒井龍男(1904・明治37年~1955)、島村洋二郎(1916・大正5年~1953)である。近代日本洋画に詳しい人でも意外な組み合わせと感じたのではないかと思う。文献を紐解いても彼らの繋がりはよくわからない。

きっかけは島村洋二郎だった。私がエコール・ド・パリの夭折画家、板倉鼎(1901・明治34年~1929)の顕彰活動を始めてしばらく経った2020年夏、志半ばで世を去った洋画家島村の顕彰をしている洋二郎の姪、島村直子さんを紹介された。私は鼎と同時期にパリで活動した東京美術学校卒業生を調べていて、里見勝蔵(1895・明治28年~1981)は前田寛治(1896生)がパリ豚児と呼んだ一人だったが、偶々2021年春、洋二郎が師里見に宛てた近況を報告する絵葉書(昭和18年横須賀発)を入手した。洋二郎は旧制浦和高校を中退した後、数年間東京杉並の里見のアトリエに通うが文献や里見の著述等には記されておらず戦中期には疎遠になっていた、洋二郎の方から距離を置くようになったのだろう、とされていた。しかし近況を伝える親密な綴り振りから二人の関係を見直す必要があると思い直子さんに伝えたところ新事実に吃驚される。彼女がその夏開催のコレクター持ち寄りの展覧会「私の愛する一点展」に里見の【秋三果】を彷彿させる洋二郎作【桃と葡萄】の出品を考えていたため尚更だったようだ。同年暮に刊行された洋二郎研究の集大成「カドミューム・イェローとプルッシャン・ブルー島村洋二郎のこと」にも記述された。

島村洋二郎【桃と葡萄】(会場展示) 里見勝蔵【秋三果】図録画像

2021年3月、熊谷登久平を池之端画廊で初めて観た。登久平の中学生時代から戦時を経て晩年の欧州旅行までの回顧展で作品の出来に振幅がみられたが、暖色使いが上手く特に赤茶系で色感を統一した作品は傑作だった。画廊には、登久平の縁戚の方がいて資料を持ち出し雄弁に語ってくれた。画廊主鈴木英之氏を或る美術愛好家団体にお誘いし、その縁で同団体の野原宏氏が所蔵している斎藤与里ほかの作品を池之端画廊で展示することになった。偶然は重なるもので、洋二郎に続いて知ったばかりの熊谷登久平と、野原氏が多くの作品を所蔵されている荒井龍男の里見勝蔵宛絵葉書各1通が相次いで到来したのである。

登久平の葉書は昭和11年10月宇都宮発。文面に記された人名は同年7月に福島二本松で開かれた「独立美術協会派四人展」に出品した画家のようだ。四人の一人は吉井忠で、賛助出品者に里見、林武、福沢一郎、井上長三郎、応援出品者に登久平がいる。発信地も宇都宮であり同展に因む往き来のようだ。

熊谷登久平【ねこ じゅうたん かがみ 裸女】(会場展示)

荒井の葉書は当時居住していたソウル発で(昭和9年9月)「パリに行くので便宜をお授け賜えれば・・シャガールを紹介して欲しい・・後進の為に道をお開き願います・・」という依頼の文面が興味深い。荒井は翌10月渡仏している。実際にシャガールに会ったのか不明だが画家山田新一は荒井の滞欧作展(昭和11年)を観てシャガールの影響を指摘している。洋二郎の絵葉書はシャガールでこれも偶然の呼応だった。

荒井龍男【ボードレールの碑】(会場展示) 写真(里見勝蔵と荒井龍男)

今回の四人を繋いだのは、昭和戦前・戦中期に投函された里見勝蔵宛の3枚の絵葉書なのである。これが展覧会に至った経緯だ。親分肌里見の求心力のお蔭とも言える。ここで、里見勝蔵の画歴を振り返ってみたい。

里見宛三人の絵葉書 左から熊谷、荒井、島村(会場展示)

[里見勝蔵小論]

里見勝蔵(1895・明治28年~1981・昭和56年)のフォーヴは1921年9月、26歳の時パリ近郊オーヴェール・シュル・オワーズで出会ったモーリス・ド・ヴラマンク(1876~1958)の当時の画風(暗い色調と激しく感傷的な筆触)から出発した。1925・大正14年3月帰国、9月第12回二科展の滞欧作7点の展示は話題を呼び樗牛賞を受賞する。以降フォーヴィスムの本格的な紹介者、実践者として注目された。しかしそこにはその後の画家里見を暗示する事実もあった。彼が最も自信を持って応募した典型的なヴラマンク型フォーヴの【エトルタ】が落選していたのだ。

里見勝蔵【雪景】1925(図録画像) 【エトルタ】1925(図録画像)

ヴラマンクの模倣と見做されたようだ。鑑賞者と本人とに価値観の相違が存在していた。弁筆共に優れ、熱意溢れる個性ゆえ本邦におけるフォーヴ理解の第一人者、スポークスマンとして、また1930年協会(1926年)、独立美術協会(1930年)創立の主導者としての評価が先行する。画家としてはヴラマンクの追随者と認識されてしまい、画業の展開、作品紹介が疎かになって行った。

更に、面倒見の良さや親切な人柄よりも、1930年協会以来の盟友でもう一人のフォーヴの理論的支柱だった評論家外山卯三郎と私的なもつれから仲違いし(1930年頃)、その後の外山の悪意を感じさせる里見評や、設立の中心メンバーだった独立美術協会を福沢一郎(1898生)との確執から飛び出した行動(1937年8月)、強烈な矜持を有する里見の性向などからネガティヴなイメージが定着することになってしまった。戦後、国画会に参加するまで(1954・昭和29年4月)無所属を通し作品が公開される機会がほとんどなかった事もある。

画家里見勝蔵の画業は、ジャーナリスティックな要素が強かったヴラマンク型の戦前滞欧作ではなく、1920年代後半から1930年代半ばにかけての1930年協会、独立美術協会時代の裸婦連作や、1954年~58年の第2次渡欧期に取材した欧州風景画群によって論ずるべきではなかろうか。そちらの方が原色の色遣い、デフォルメ、描線などフォーヴが初めてパリ画壇に登場した1905~6年頃の絵画群に近い。色彩とその組み合わせに共通項がある。

【横たわる裸婦】1934年(図録画像) 【ルイユの家】1960年(会場展示)

前者の裸婦連作は帰国後の1927年頃から始まる。里見の文章を引用する。

「風景画家といわれたヴラマンクに師事して僕はフランスで風景を描いたのだが、あの手法で日本の風景を描きこなすことが出来なかった。それでヴラマンクの色調から離れて、原色調で人物と静物を描くことによって、ヴラマンクから逃れ、独自の表現を次第に構成する事が出来た(1968第一回自選展目録)」。

裸婦連作群はそのとおり原色調で、平面的な色彩対比を太い筆触で描いているが、その描法こそ1905年当時のドラン、フリエス、当のヴラマンクのフォーヴである。この文から、里見の理解したフォーヴは彼が出会った時のヴラマンク型フォーヴであり、そこから遠ざかったつもりが本家返りしているのは、近代日本洋画には画面構成、モチーフの造形を追求する過程を順を追って学ぶのではなく一気呵成に西欧新潮流の表象を受容していた一面のある事がわかる。同じ頃、渡欧から戻って優れた裸婦像を描いた画家に小出楢重(1887年生)がいる。しかし二人の裸婦像は印象が全く異なる。所謂日本的油彩画の代表的な作品と言われスタイルや量感が西洋人と異なる日本女性を巧みな構成で艶やかに描いた小出楢重に対し、里見の裸婦像は奔放な筆触、描かれた婦人はデフォルメが進み日本女性が描かれているという感覚も希薄だ。両者の画風の乖離は二人の画家に対する時宜との相性にも直結した。この時代、世間では愛国意識が高まり画壇にも日本回帰の風潮が盛んとなって「日本的油彩画」論議が活発に行われていた。楢重も里見も制作者として時宜への便乗や反発が有ったとは思えない。それぞれの絵画志向の相違であろう。しかし往年のパリフォーヴを彷彿させる色調と描線の里見裸婦像は日本的油彩画とは相容れない作品で世間に評価されることはなかった。なお、里見裸婦連作の過程にはキューヴを感じさせる作品があることも指摘しておきたい。

(仮題)【フランスの田園風景】1960年代(会場展示)

後者の方。戦後まもなくの風景画群は、約4年間の第2次渡欧で描いた100~200点にのぼる習作を持ち帰り以後何年もかけて完成させた。戦前描いた風景画に比べて筆遣いはより大胆で迫力に富み、原色が鮮やかだ。里見―ヴラマンクをつなぐ流れの前に位置するゴッホを思い起こさせる作品もある。国画会展には1959年第33回から1982年第56回の遺作まで毎年出品(不出品は2回のみ)を続けたが、欧州風景をモチーフとしたものが多い。持ち帰って未完成のまま残された習作もあったようだ。中に穏やかな平塗りで描かれた矩形や色面の奥行きに学生時代に影響を受けたセザンヌを感じるものがあった。その上に、観る者には馴染みの勢いのある線を引き、面をしっかり上塗りして完成させるのだろう。下絵には完成イメージの線や面はない。デッサン、エスキースからの変化が大きい。それも里見の方法の一つだったのではないか? というのは本展に取り上げた一人、教え子の島村洋二郎にもデッサンと完成作がかなり異なる様相を見出せるからだ。1935年井荻の里見アトリエに通った洋二郎は里見の制作プロセスを見ていた、と推測している。里見と言えばフォーヴと思われているが、前者の絵にも後者の絵にもキューブの味が漂うのは興趣がある。洲之内徹が里見について書いた文章に興味深い一節があった。峰村リツ子を語る文の中で彼女の人物デッサンにキュービズムを見出し、里見に指導を受けていたことに繋げて「他人はそう思わないだろうが、自分は里見はキュービストだと思っている」と記している(セザンヌの塗り残し)。

里見のパリ豚児時代はヴラマンク型フォーヴ信奉のイデオロギストと理解したい。里見勝蔵の画家、制作者としての評価は、留学帰国後の1930年協会・独立美術協会時代と、孤独な期間を乗り越え二度目の渡欧を果たした戦後の作品をもって決すべきと考える。そこでは、里見自身が書いているように第1次渡欧の帰国前、ヴラマンクが「今、日本に帰りヴラマンクから遠去かれば、君自身の表現を見出すであろう」と語った通り、ヴラマンク型スタイルから脱却し自分のスタイルを持ったと言えるのだ。他の多くの日本人画家は情緒的かつ表象優先の日本型フォーヴに収束していた。第1次渡欧から帰国後すぐに見出した裸婦連作から時を経ること四半世紀、第2次渡欧から戻って里見は人生後半の画業ビークを風景画で構築した。裸婦連作の所で長目に引用した里見の文章の続きを紹介して里見勝蔵小論を終える。

「そして1954年から58年まで再度の渡欧で80歳の老師に再会し改めて風景を研究し僕の風景が出来るまでに十年を要した訳である。」

[小論了]

里見勝蔵と三人との関係は、熊谷登久平は里見が創立メンバーだった独立美術協会会員として、荒井龍男は在野美術団体の後輩として、島村洋二郎は師弟関係として、である。全て別ラインで各人の間に面識があったのかは定かではない。登久平と洋二郎は白日会で接点があるが、10年間出品在籍した登久平に比べ洋二郎は入選1回である。しかし、放浪の画家、長谷川利行と親しくその追悼歌集に寄稿した登久平、パリでボードレールの碑を描き友人たちと詩集「牧羊神」を出版した荒井、手作りの「五線譜の詩集」を遺した洋二郎には同種の感性が通底している。彼らの作品は形態家ではなくカラリストのそれだ。それぞれの代表作やその他資料を多く所蔵する御三方の協力を得、里見作品を加えて「昭和のフォーヴィストたち、色の競演」と謳うことが出来た。

展示作品は里見勝蔵4点、熊谷登久平11点、荒井龍男11点、島村洋二郎13点の計39点に展覧会のきっかけとなった3人から里見勝蔵に宛てた絵葉書3枚他である。

四人の作品が一堂に会した池之端画廊は言問通りから入った三段坂の入り口に面しており里見勝蔵の母校東京美術学校(現東京藝術大学)のすぐ近くである。それも道理で、画廊は2019年春にオーナー鈴木英之氏の母方の祖父、美校日本画科の教授を務めた望月春江のアトリエ跡地に新築した建物なのだ。望月春江の長女(英之氏の母上)も美校日本画科で学んだ鈴木美江氏(現、日本画院理事長)である。更に英之氏の父方の祖父は美校卒業が里見勝蔵の2年後輩にあたる鈴木千久馬である。そんな地縁血縁も濃い展覧会だけにそこに想いを寄せられた方々もいらしたようだ。英之氏の父上久雄氏の同窓友人で美術評論家の瀧悌三氏、里見勝蔵の孫で洋画家の山内滋夫氏は早々に来場していただいた。

文責:水谷嘉弘