2021年5月31日付けの【こぼれ話】で【清水多嘉示 渡仏前の生写真と中村彜】と題した篇を掲載した。彫刻家清水多嘉示の同郷(長野県諏訪)の友人で後年教育指導家となる川上茂(後に上條に改姓)旧蔵のアルバムを入手したからである。1923年3月、パリに留学した清水が長野県松本女子師範学校にいた川上宛に出した絵葉書も貼られていた。清水は渡仏前に諏訪高等女学校で美術教師を務めており、1922・大正11年2月には同校と松本女子師範で清水主宰による「中原悌二郎・中村彝作品展」を開いている。アルバムにはその時の会場写真があったのだ。その件を書いたのだが、2023年6月に増補として以下の文を挿入した。本篇に関わる部分を再掲する。

清水多嘉示と中村彝の未完成作品

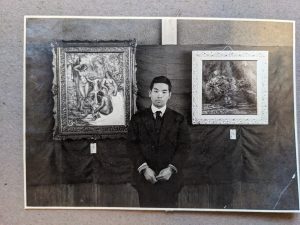

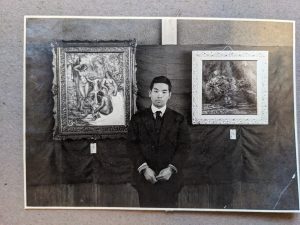

清水多嘉示と中村彝の未完成作品  清水多嘉示と中原悌二郎作品 「中原悌二郎・中村彜作品展」会場写真(諏訪高等女学校) 1922年2月

清水多嘉示と中原悌二郎作品 「中原悌二郎・中村彜作品展」会場写真(諏訪高等女学校) 1922年2月

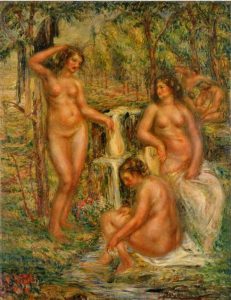

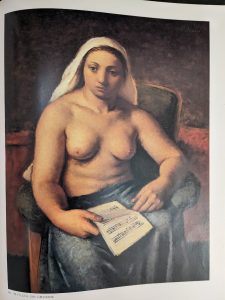

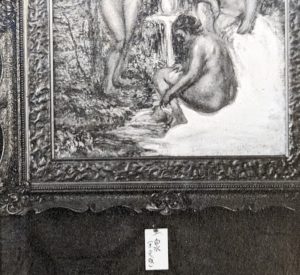

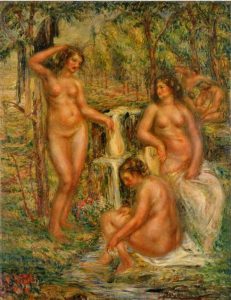

(quote)今般、茨城県近代美術館の首席学芸員吉田衣里さんから照会の電話をいただいた。中村彝は茨城県出身で彼女は彝の研究者のようだ。清水多嘉示が諏訪高等女学校で主宰した「中原悌二郎・中村彜作品展」会場写真、清水の後ろに写る2枚の絵についてだ。私は、清水が制作途上の自作を展示したものと理解していたのだが、吉田さんは「中村彜作品ではないか、【泉】はポーラ美術館所蔵の【泉のほとり】ではないか」と言う。早速調べてみた。会場写真は白黒のせいか陰影が濃く筆致が粗く見えるが、まさに瓜二つだった。ポーラ美術館ホームページの同作解説は、制作1920年とされていて [・・・従来この【泉のほとり】はルノワールの模写といわれてきたが、近年の研究によってそれが模写ではなく、中村彜の創作であることが明らかになってきた。(中略)「素戔嗚尊に題をとって勝手に想像で描いたもの」という中村の言葉からもうかがえる。(中略)彼は、1920年頃、展覧会の特別陳列などでルノワールの裸婦像を目にしたようだ。その衝撃から裸体画を描きたいという思いにとらわれ、この【泉のほとり】を制作したという。・・・] とある。しかし、吉田さんは中村彜「藝術の無限感」所収の洲崎義郎宛て書簡の同作に関する記述に注目する。[・・・何時もの欠点の「動線の不明」と「色の釣り合いの不整」とがつきまとって、絵の効果を鈍くして居るのですが、要点がよく分からないので思ひきった「シマリ」を入れる事が出来なくて、これにも閉口しております。・・・]。会場写真(1922年撮影)では右下部分が空白になっていて「未完成」表示もある。他にもそれを傍証する資料があって、吉田さんは同作の制作過程を再考する要があると考えたようだ。彼女の研究によるレポート発表を待ちたい。

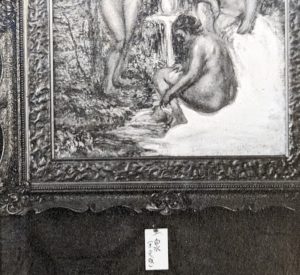

【泉】諏訪高女会場撮影

【泉】諏訪高女会場撮影  「未完成」表示

「未完成」表示  【泉のほとり】ポーラ美術館

【泉のほとり】ポーラ美術館

なお、もう1枚の【花】と題された未完成作品のその後は不明だそうだ。類似作品【ダリアの静物】の画像を示していただいた。

【花】諏訪高女会場撮影

【花】諏訪高女会場撮影  「未完成表示」

「未完成表示」  【ダリアの静物】1919

【ダリアの静物】1919

同展に関する写真は、清水多嘉示の代表的な研究者である武蔵野美術大学(元)教授で彫刻家の黒川弘毅氏から「清水多嘉示アーカイブ」にも見当たらない、と連絡をいただいた。(unquote)

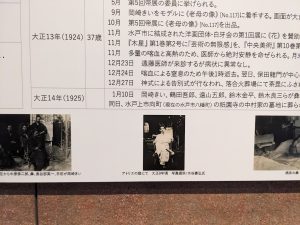

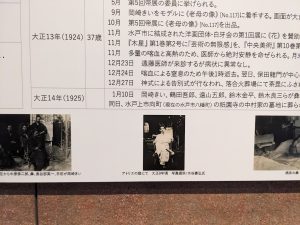

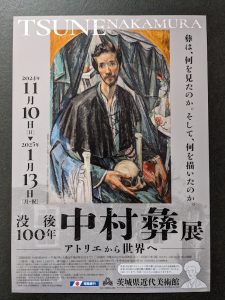

ここから本題に入る。【泉のほとり】の制作年代についてである。2024年11月から茨城県近代美術館で始まった没後100年記念 中村彝展(以下、本展)は質量共に充実した本格的な回顧展である。代表作で重文指定の【エロシェンコ氏の像】、【頭蓋骨を持てる自画像】や新宿中村屋の相馬俊子を描いた連作群等約120点が展示されていた。【泉のほとり】もポーラ美術館から到来していた。更に、その近くの壁面には、[(彝は)1920年(大正9)頃、展覧会の特別陳列などでルノワールの裸婦像を目にしたようだ。その衝撃から裸体画を描きたいという思いにとらわれ、この【泉のほとり】を制作したという。黄色と淡紅色を基調とした肌の色合い、溶け込むようなやわらかな筆触などに、ルノワールの影響がみられる。(ポーラ美術館ホームページ)]という、そのルノワールの裸体画群の一作【泉による女】も大原美術館から特別出品されていた。彜は同作も1915年3月に観ている。

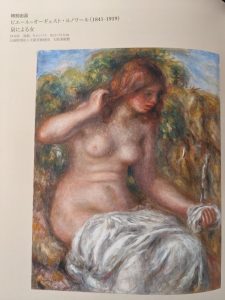

ルノワール【泉による女】1914 大原美術館

ルノワール【泉による女】1914 大原美術館

私は[(吉田衣里さんは) 彝の【泉のほとり】制作過程を再考する要があると考えたようだ。彼女の研究によるレポート発表を待ちたい。]と書いたが、今般の本展でその成果が示された。展覧会図録から彼女執筆の本作解説文を引用して紹介する。

(quote) (前略) 改めて(【泉のほとり】の)制作経緯について整理すると、本作の構想が最初に記されているのは、大正9年9月27日付けの洲崎義郎宛書簡であった。(中略) 彝が本作を発想したのは「仏蘭西近代絵画及彫塑展覧会」(水谷註:1920・大正9年9月)に刺激を受け、【エロシェンコ氏の像】及び【女】を制作していた渦中のことであった。(中略) 意欲的に制作を開始して、11月11日頃には、「遠景の森とその手前に展開する野原と、女の「上半身」の関係」がかなり「ウマク」いっていると感じたが、一方で欠点も眼に付き、その数日後の書簡には「余りうマクいかないので悲観した」と記している。その後、体調不良が続くなどして、本作は未完のままアトリエの壁に飾られていたが、大正11年2月、長野で教員をつとめていた彫刻家・清水多嘉示が主宰する「中原悌二郎・中村彝作品展」に出品する作品が必要になり、他に作品が残っていなかったためか、画面右下が白く残された本作が未完のまま出品された(*1)。そして大正13年1月8日に彝は本作を今村繁三に譲るつもりで作品を今村に見せたようであることから、その直前に未成の部分を仕上げたと考えられる(*2)。

(*1)脚注:清水は、長野県諏訪高等女学校の美術教員をつとめていた。展覧会は、長野県諏訪高等女学校(2月5日)及び長野県松本女子師範学校(2月10・11日)で開催された。彝は、柏崎の洲崎義郎が所蔵する作品5点を展示したいので輸送するよう指示したが、雪によりかなわなかったという。(*2)脚注:未成であった画面右下の部分は、他の部分に比してタッチが大ぶりで右端の女性の脚などが十分に描かれておらず、今村に見せる直前に急いで加筆したように見える。 (unquote)

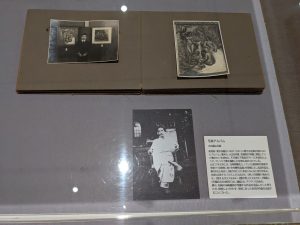

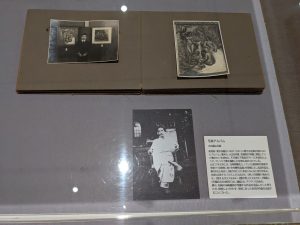

生写真展示風景

生写真展示風景 生写真展示風景(その2)

生写真展示風景(その2)

吉田さんの調査を経て、会場キャプション及び図録では【泉のほとり】の制作年は「大正9〜13(1920〜24)年」と表示されていた。先行するポーラ美術館の研究を尊重し、また制作期間を示したためと思われるが、彝が現在残されている作品に仕上げたのは、1924年であることは明らかであろう。

また、会場写真に写っていたもう1枚の未完成作品【花】は現在所在不明との事だが、1924年11月1~6日、水戸商業会議所で開催された第1回白牙会展には同名の作品が彜から賛助出品されている。同月13日に同会会員が返却のため下落合のアトリエを訪れたが一か月後の12月24日、彜は死去した。1947年の第17回白牙会展にやはり同名の【花】が特別出品されているが、こちらの画像は諏訪高女展展示の未完成作とは異なっていた。2013年、茨城県つくば美術館発行の「ようこそ、白牙会展へー茨城洋画界の幕開け」展図録から知ったことである。第1回展に彜が提供した【花】は時系列的に諏訪高女展展示作の可能性はあるが、残念ながら当該作品の画像は残っていないようだ。

現在茨城県近代美術館の館長は荒屋鋪透氏である。氏の前職は【泉のほとり】を所蔵し1920年作としたポーラ美術館の館長だった。氏が茨城県近代美術館長に異動し郷土の偉大な画家中村彝の没後100年に過去最大といえる回顧展を開催する時点で同作の完成年が1924年と判明したことに不思議な巡り合わせを感じる。既述したが同作のすぐ近くには彝が同作を描く契機となったルノワールの裸婦像群の一点【泉による女】も展示されていた。いわれのある絵画には時代や場所を超えて人や物の交錯がつきものである。本作もその事例であると言えるだろう。

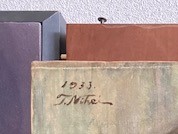

さて、アルバムには、川上が清水から貰ったのだろう、清水が東京新宿の『下落合』に住む中村彝を訪ねてアトリエ前の庭で自ら撮った写真も貼られていた(1920年前後)。裏面に清水のサインがある彜の【友の像】1912年頃、の下書きデッサンと思われる写真もあった。

アトリエの前で椅子に座る中村彝( 清水多嘉示撮影)

アトリエの前で椅子に座る中村彝( 清水多嘉示撮影) パネル展示

パネル展示

アルバム写真と裏面(右上が中村彜【友の像】のデッサン写真、左下はザッキンを訪ねた清水多嘉示)

アルバム写真と裏面(右上が中村彜【友の像】のデッサン写真、左下はザッキンを訪ねた清水多嘉示)

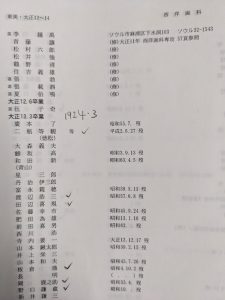

本展にはアトリエ前の彜の生写真が資料として展示されていたが、ここから『下落合』をキイワードとして話を展開して行く。吉田さんは本展図録の【泉のほとり】解説で、1922年諏訪高女における中原・中村展に出品された中村彝の作品数について、8点(うち5点が油彩画か)と書かれた当時の信濃毎日新聞の2人の書き手による記事を探し出して紹介している。アルバムには【男の顔(河野氏の像)】1920年作、の生写真があったので展示されていた1点と判断してもよいかと思う。

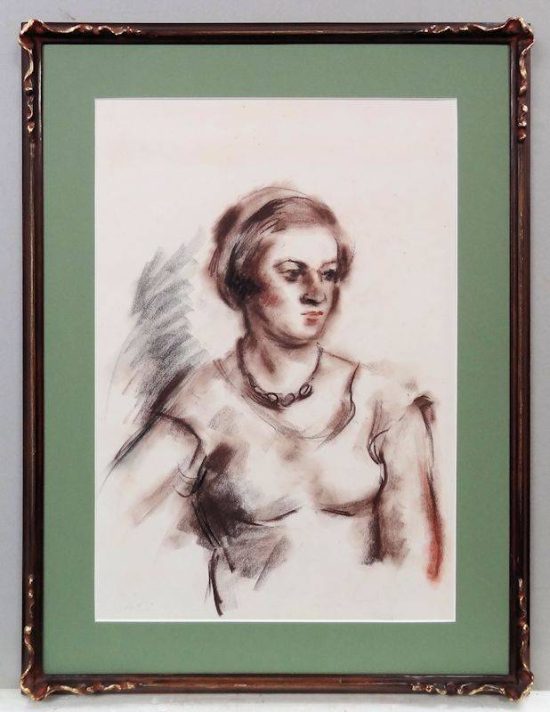

そこで改めて検討したいのがもう一枚貼られていた作者画題ともに不明な作品の生写真である。私は、[中村彝の作品展示会なので彝の絵が他にもあるのではないか。彝が描いた相馬俊子像があるかもしれない。しかし、多嘉示主宰の地元展覧会に自作を展示するのもおかしくない。]として清水多嘉示が描いた婚約者今井りんの肖像だと結論付け、本篇冒頭に触れた【こぼれ話】に書いた。だが本展の図録を読み終えて、もしかしたら彝作品かもしれない、と考え直しているのだ。諏訪高女展覧会に出品する予定だった新潟柏崎、洲崎義郎所蔵の作品5点が雪のため送れず、[他に作品が残っていなかったためか (図録解説文)]東京『下落合』の彝が手元にあった未完成の2作を出品したと思われる。そこで当時『下落合』に住んでおり、彝に私淑した画家二瓶徳松に思い当たるのである。新宿『下落合』に関して他に追随を許さない郷土史家、落合道人氏のブログ「落合学」の記述から、二瓶と彜に関わる文節を適宜編集して抜粋引用させていただく。

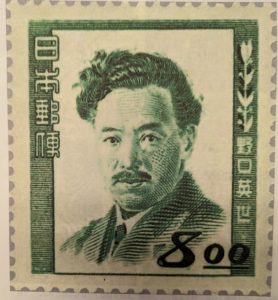

[二瓶は1897・明治30年札幌生まれ、1918年東京美術学校入学、実家が裕福で在学中に豪華なアトリエ兼自邸を建設、1918~19年頃竣工。中村彜アトリエから西へ270mのところ、彜アトリエと曾宮一念アトリエの中間地点にあたる。大塚にアトリエを建てようとしていた二瓶を下落合に呼び寄せたのは中村彜自身だった。中村彜のもとへも親しく出入りしていたようで彜自身も「二瓶君」については洲崎義郎あての手紙で、曾宮一念のアトリエ建設とともに言及している。二瓶は小遣いにも困らなかったらしく師事した中村彜から直接「女の像」(少女像)を30円で購入している。]

落合道人氏はブログで、彜に師事した画家鈴木良三(1898~1996)の遺稿集からも以下を引用紹介している。

[(二瓶が)彜さんを知ったのは美校先輩の曾宮一念氏が彼を連れて彜さんを紹介したのが初めてで、彼のアトリエが出来てから、在学中に彜さんの八号の「俊ちゃんの像」を買ったことから交友は繁くなった。美校を卒業する時は特待生として一番の成績だった。(中略)二瓶さんの絵は終始彜さんの影響を受け、ルノアール張りの色調で、すこぶる生真面目な、優等生風の作画を続けた。野口英世博士の肖像なども郵便切手になる程つつましい出来であった。]

アルバム写真中村彜【男の顔】

アルバム写真中村彜【男の顔】 アルバム写真作者画題不明

アルバム写真作者画題不明  二瓶徳松(經松)【真珠】1922

二瓶徳松(經松)【真珠】1922

以上の情報を得て、未完成作品2点が展示された経緯から判断すると彝の周辺にあった作品が諏訪に送られていた可能性は高く、アルバムに生写真のある【男の顔】【友の像】デッサンの他、二瓶の持つ「女の像」(【俊ちゃんの像】?)があったかもしれない。作者画題不明の生写真がそれだったと言えないだろうか?!私が調べた限り中村彝、清水多嘉示それぞれの作品リスト(カタログレゾネ)には生写真の画像は見当たらない。生写真の絵自体を分析するに如くはないのだが白黒で背景や筆致など細部は不鮮明だ。本展に展示された相馬俊子像とはかなり印象は異なるが、完成度の高い手慣れた仕上がりなので渡仏前のまだ若い多嘉示の絵なのだろうか?吉田さんの見解を伺おうと思っている。

私が清水多嘉示の画業を追いかける過程で入手した生写真が、思わぬ展開で中村彜に繋がり、彜がその代表作【エロシェンコ氏の像】を描きあげた年にルノワールの裸婦像を見て触発され着手した【泉のほとり】が4年の空白期間をおいて完成された経緯が明らかになったことに驚いた。会場にその写真が展示されていたのは面映ゆかった。またお役に立てたことも嬉しく、本展監修者、吉田衣里さんに御礼申し上げます。

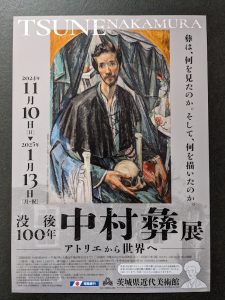

最後に。本展の開会式には大井川茨城県知事はじめ参会者が多かった。郷土の偉大な画家中村彝が忘れられようとしている危機感が開催の背景にあったようだ。地元地銀の常陽銀行が展覧会図録を県内全ての小中高、特別支援学校に寄贈したこと、クラウドファンディングが実施されて1千万円を超える資金が集まったことも披露された。その原資によって「中村彝を見て、感じて、描いてみる」と名付けられたプロジェクトの高校生特派員代表として、県立水戸第三高校3年生の市川萌音さんが東京新宿『下落合』にある中村彝アトリエ記念館を訪ねたり、彝の作品を模写して同展会場に展示していると報告した。若々しい体験談だけに印象に残った。近代日本洋画を代表する一人、中村彝を思い返そうとする本展の在り方に敬意を表したい。

茨城県近代美術館 没後100年 中村彜展 展覧会フライヤーと図録

茨城県近代美術館 没後100年 中村彜展 展覧会フライヤーと図録

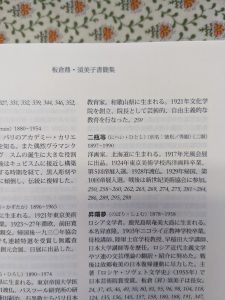

1973・昭和48年11月に、「没後50年記念 中村彜展」が日動サロンで開かれ、その後、茨城県立美術博物館(当時)に巡回している。日動画廊の長谷川仁社長が茨城県笠間市を本籍とする関係から同展開催に尽力したようだが、滝悌三氏は「日本の洋画界七十年」(2000年 日経事業出版社)に[(日動サロンの有料展)中村彜展は(入場者数が、直後に開催された「フランス名作展」より)さらに下がって、14日間約三万人、一日二千人余に留まった。]とnegativeな書き方をされている。日動サロンは銀座のど真ん中に在り格好の立地とはいえ一日二千人余の観覧者数を「留まった」とするのは、現在の公私立美術館における企画展来場者数を思うと隔世の感がある。今般の茨城県近代美術館における本展、2024年9月に岐阜県美術館で始まった山本芳翠展、4月〜6月にかけて開催された板倉鼎・須美子展(千葉市美術館)等をトリガーとして、近年顧みられることが少なくなってしまった彼らと同時代の明治、大正、昭和戦前期の画家たちの再評価、顕彰活動が拡がって行くことに期待している。

文責:水谷嘉弘

山梨絵美子千葉市美術館館長と貝塚健千葉県立美術館館長

山梨絵美子千葉市美術館館長と貝塚健千葉県立美術館館長

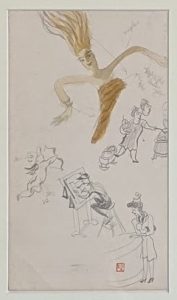

川島理一郎【人物五態】

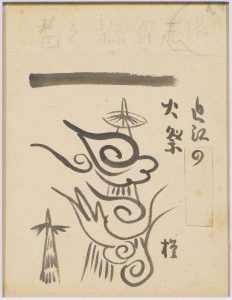

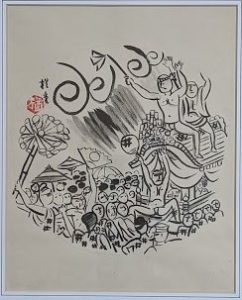

川島理一郎【人物五態】 小出楢重【近江の火祭】

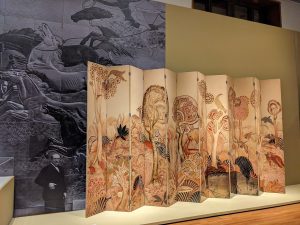

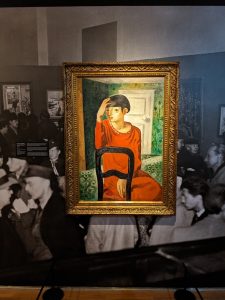

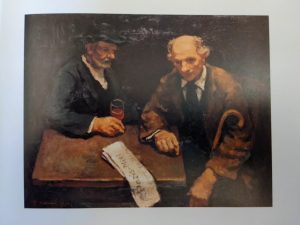

小出楢重【近江の火祭】 佐分真【パリジャン】

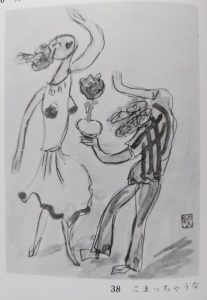

佐分真【パリジャン】 川島理一郎【こまっちゃうな】素描(図録)

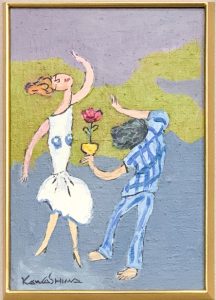

川島理一郎【こまっちゃうな】素描(図録)  油彩(SM)

油彩(SM) 小出楢重【天神祭】紙本墨画

小出楢重【天神祭】紙本墨画  【亀の随筆】挿絵(図録)

【亀の随筆】挿絵(図録) 佐分真【パリのキャフェ】グワッシュ

佐分真【パリのキャフェ】グワッシュ  【マドロス】(図録)

【マドロス】(図録)

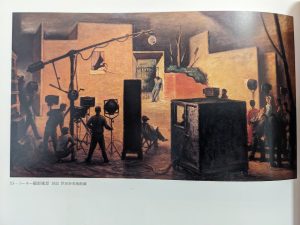

【椅子によれる】1929

【椅子によれる】1929  【トーキー撮影風景】1933(共に図録画像)

【トーキー撮影風景】1933(共に図録画像)

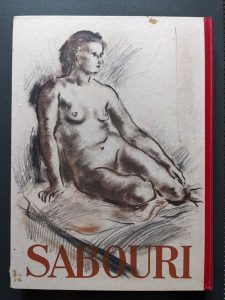

画集「佐分真(SABOURI)」

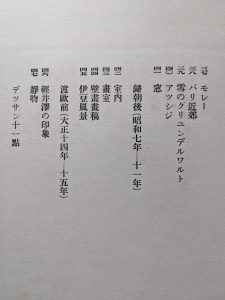

画集「佐分真(SABOURI)」  表紙・目次(最終頁)

表紙・目次(最終頁) 【貧しきキャフェーの一隅】1930・昭和5年 図録画像

【貧しきキャフェーの一隅】1930・昭和5年 図録画像 【室内】1934・昭和9年 図録画像

【室内】1934・昭和9年 図録画像

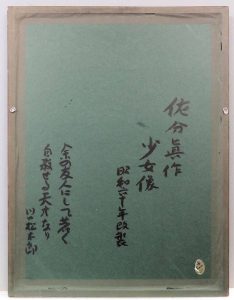

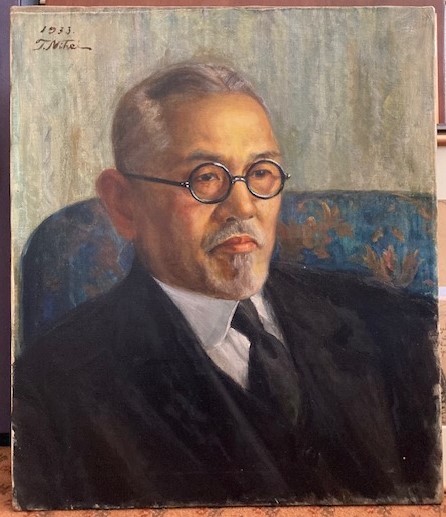

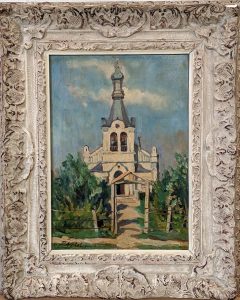

【(仮題)教会】作品と署名T.Nihei

【(仮題)教会】作品と署名T.Nihei 【山井格太郎像】署名T.Nihei

【山井格太郎像】署名T.Nihei  【真珠】1922年 二瓶經松

【真珠】1922年 二瓶經松

清水多嘉示と中村彝の未完成作品

清水多嘉示と中村彝の未完成作品  清水多嘉示と中原悌二郎作品 「中原悌二郎・中村彜作品展」会場写真(諏訪高等女学校) 1922年2月

清水多嘉示と中原悌二郎作品 「中原悌二郎・中村彜作品展」会場写真(諏訪高等女学校) 1922年2月 【泉】諏訪高女会場撮影

【泉】諏訪高女会場撮影  「未完成」表示

「未完成」表示  【泉のほとり】ポーラ美術館

【泉のほとり】ポーラ美術館 【花】諏訪高女会場撮影

【花】諏訪高女会場撮影  「未完成表示」

「未完成表示」  【ダリアの静物】1919

【ダリアの静物】1919 ルノワール【泉による女】1914 大原美術館

ルノワール【泉による女】1914 大原美術館 生写真展示風景

生写真展示風景 生写真展示風景(その2)

生写真展示風景(その2) アトリエの前で椅子に座る中村彝( 清水多嘉示撮影)

アトリエの前で椅子に座る中村彝( 清水多嘉示撮影) パネル展示

パネル展示

アルバム写真と裏面(右上が中村彜【友の像】のデッサン写真、左下はザッキンを訪ねた清水多嘉示)

アルバム写真と裏面(右上が中村彜【友の像】のデッサン写真、左下はザッキンを訪ねた清水多嘉示) アルバム写真中村彜【男の顔】

アルバム写真中村彜【男の顔】 アルバム写真作者画題不明

アルバム写真作者画題不明

茨城県近代美術館 没後100年 中村彜展 展覧会フライヤーと図録

茨城県近代美術館 没後100年 中村彜展 展覧会フライヤーと図録