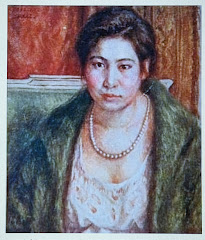

二瓶徳松(画名:經松、等、等観、1897・明治30年札幌生まれ〜1990・平成2年)は、板倉鼎の東京美術学校同級生(1924・大正13年卒業)でパリでも頻繁に往き来していた画家である。同級生には岡鹿之助、野口謙蔵等もいる。鼎・須美子書簡集にも多く登場し、板倉鼎を語るに際して経歴を知り滞欧作の検証が欠かせない人物。だが作品はなかなか見つからない。当初、作品の画像も渡仏前後の1924年第5回帝展入選作「裸女」(当時の画名:二瓶等)、1929年第10回帝展入選作「足を拭ふ女」(画名:二瓶等)の絵葉書しか見当たらなかった。鼎の書簡に依れば、二瓶のパリ留学は、佐伯祐三(美校の同期入学、卒業時は1年上級)を見舞って結核の怖さに取り憑かれ(佐伯は1928年8月16日病死)、夫婦共に精神面で消耗して約8ヶ月で帰国したため(1928年5月〜1929年1月)当地での制作は少なかったと思われる。冒頭画像は【真珠】1922年作。

鼎の書簡(1929年1月1日付け)を引用する。

[明日は二瓶さんいよいよ巴里をたちます。五日出帆の船で帰るそうです。お気の毒に存じますが是も自業自得で神経衰弱ばかりはどうにもなりません。巴里へついて已に八か月ルーヴル美術館へは未だ二度しか行かなかったそうです。是では何の為に来たかわかりません。(鼎)]

パリ到着直後は二人仲良く付き合っていたが夫婦とも段々波長が合わなくなったようだ。鼎・須美子の書簡では二瓶夫婦への評価が一変している。当初の書簡も紹介する。(1928年6、7月)

[いろいろ御世話してあげますと、二人とも心から喜ばれ、時を消しては(と)遠慮され例の人達とは大ちがひで大変気持ちよくおつきあいひして居ります。二人の子供さんを置いて来られたとかで子供の事などいろいろ注意して下さいます。(須美子)]

[この附近では今、私と二瓶さんだけがふんばってます。二瓶さんは、画会のお金を今受け取りつつあって、絵を帰ってから渡す約束のものが52枚残ってるとか云って、大馬力です。みんな十号だそうです。私はたった一枚のよい絵が出来ればそれでよいと思ってます。(鼎)]

二人とも芸術家気質ゆえ鼎サイドの手紙だけで判断することは避けたいが、二瓶の経歴をみると、一度入った美校を退学し翌年再び入学したり、画名の変更が頻繁でわかっているだけで4つ有るなど移り気で精神的に不安定な傾向は見て取れる。

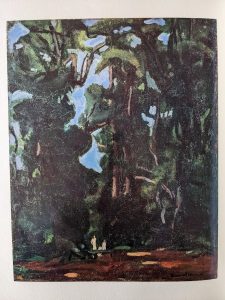

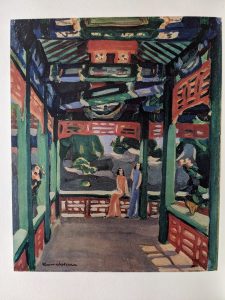

美校在学中の1922年光風会出品作「真珠」(画名:二瓶經松)は東京新宿下落合で師事し近所付き合いしていた中村彝と近似したルノアール張りの良い作品だ。

美校卒業年に帝展初入選を果たしたように戦前戦中作は正統な画風で画力もあったと思われる。

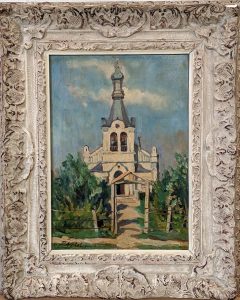

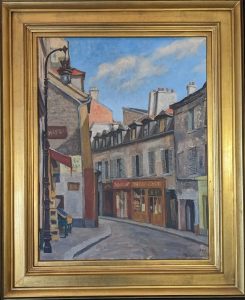

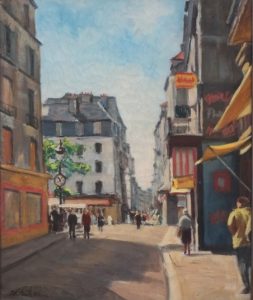

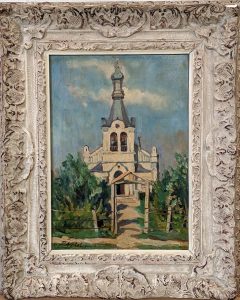

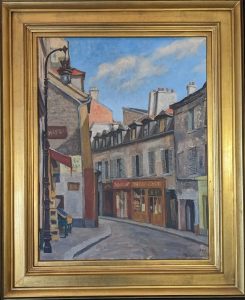

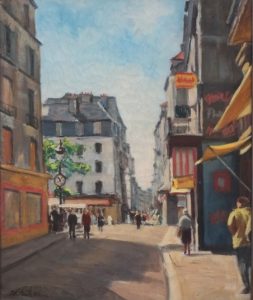

渡欧前の美校在学時代と思われる風景画「(仮題)教会」(画名:二瓶徳松or經松)と、戦後訪欧時(1959年)に取材したパリの風景画「パリムフタールの近く」(画名:二瓶等観)の2点を入手した。ここでは戦前作と思われる教会を描いた作品を取り上げてみたい。(戦後作の方は見るべき点があまり無い)。

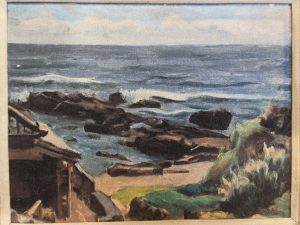

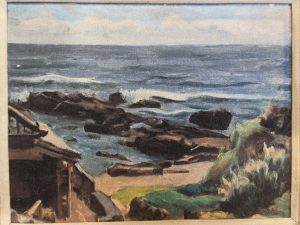

二瓶徳松【(仮題)教会】4号1918~20年頃 二瓶徳松【教会(仮題)】署名 二瓶徳松【海景】

当該作品「教会(仮題)」の検討にあたっては、二瓶が住んだ新宿下落合をfocusする博覧強記の郷土史家「落合道人」氏に多くを教示いただいた。氏はブログ「落合学」で同地域に因む社会情勢、文化芸術、地理、人物等全般にわたって調査研究する方で、美術方面でもブログ本ページの他、中村彝、佐伯祐三、松本竣介はじめ50人近い画家についてブログ内メニュー「下落合を描いた画家たち」で論じている。(落合道人氏は先月の【topics】にも登場いただいている)

以下、落合道人氏のご了承を得て氏とのメール交換をquoteする形で「(仮題)教会」を観てみたい。(2023年4月、文章簡略化)

(quote)

(水谷)フランス近代美術の専門家である友人に訊ねたが、モチーフの教会はフランス在ではないと見解が一致した。札幌か?東京か??もしかしたら下落合???お気づきの点あれば教示願う。

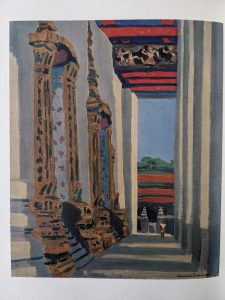

(落合道人)二瓶徳松の教会画面について、彼が下落合で暮らしていた時代に、下落合にはギリシャあるいはロシアの正教会は存在しない。教会のフォルムを観察すると、明らかに正教会系の姿をしており、二瓶等の故郷=北海道でいうと函館のハリス正教会の正面からの姿が、画面の教会に近似している意匠。あるいはヨーロッパからの帰途、彼は地中海のどこかの街か、ロシアのシベリア鉄道経由で帰国していないだろうか。そこで目にした正教会系の建築を、写生している可能性もありそう。

(水谷)函館ハリス正教会の写真に多くを学んだ。自分なりに検討して「教会」は、1916年北海中学卒業頃(18、9歳)から美校在学中の1922、3年まで(25、6歳)の間、本邦おそらく郷里札幌や函館など北海道地域で描いた風景画だと結論付けた。根拠は

①教会前の木製の入口、植栽などの佇まいが、フランスというより日本の雰囲気が強い(友人と意見交換した結論)。

②二瓶は1928年5月に渡仏したが翌年1月には帰国している。板倉鼎の同年1月 1日書簡からは帰途を含め欧州で写生した可能性は低い。

③署名は『TNihei』とあり、「徳松」或いは「經松」と思われる。彼の画名変遷を辿ると(「等」を「とう」と読ませなければ)美校卒業の1924年3月までと考えられる。卒業後、帝展出品名は「等」である。

④戦後の画名「等観」もTだが、「教会」の時代感は古い。所有している戦後作品の画風は描き込みに重厚さがなくこなれた仕上がりで「教会」とは印象が異なる。

(落合道人)二瓶等はパリからどこかへ旅行をしていないか。添付したのはリトアニアに残るちょうど作品画面と同じぐらいの規模の正教会建築だが、ファサードや意匠がよく似ている。ヨーロッパ北部の田舎に多い正教会の建物のようだが、フランス北(戦災で喪失?)あるいは1926年より出かけている「満洲」(文化大革命で喪失?)などの可能性はないだろうか。ただし、サインからするとかなり制作は古い年代のよう。

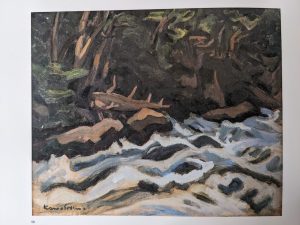

(水谷)たしかにリトアニアの画像はよく似ている。二瓶徳松(等)のパリ留学時代の様子は板倉鼎書簡からしかわからない。鼎は二瓶に対して厳しい感想を述べているが、当初は美校同級生らしい親しいコメントを残している。二瓶は佐伯祐三の病死を境に精神面が一変したようだがそれまでの間、近隣諸国に旅しているかもしれない。今回の作品を観る時の参考にしたのが『TNihei』署名のある海浜作品。北海道の風景だと考えており、教会作品と筆致が似ている。落合道人氏がブログで紹介された1927年10月の札幌個展出品作の発見が待たれる。

(落合道人)二瓶等の札幌での個展では、図録が残っているのではないかと思ったが、残念ながら目録しか見つからなかった。二瓶等の「下落合風景」にからめて、個展の目録を掲載したのは10年も前の記事だが、残念ながらご遺族からの連絡や、「二瓶作品なら持ってるよ」というコメントはいまだ1件も届いていない。彼の画面を通じて、大正末の下落合東部の様子がかなり判明するのではないかと期待したが、戦災で焼けてしまったか、あるいは廃棄されてしまったケースが多いのかもしれない。二瓶徳松時代に中村彝から購入した『俊ちゃんの像』(8号/相馬俊子像)も、どこへいったものか行方不明で、あまり話題にならない。

(水谷)御ブログへの反応も二瓶関連情報も皆無とは寂しい。彼の若い頃の画力はかなりのものがあったと見ている。美校入学前に光風会に入選しているがこの会は白馬会の後継と言えアカデミズム直系のハイレベルな団体。海の絵も教会の絵もストロークのみで描かれており陰影の付け方も癖がなく年齢不相応な纏まり方。「真珠」もいい絵。しかし、渡仏前後に当時の典型的な官展スタイルで入選しながら以降出品したのかさえ不明だ。戦後も1960年前後の滞仏作品はあるが画業は不明(添付は戦後滞仏作とその裏面。手慣れた絵だがどうと言う事はない。貼られた帳票類から一定の信用力、存在感が感じられる)御ブログ記事にあるように北海中学OB会でも主要な存在となっている。美校に2度入学したり、名前を頻繁に変えるなど生涯を通じて不可思議な点が多く落合道人氏の解明を期待している。見当外れかもしれないが御ブログで紹介されている下落合の風景画、小松益喜作品の正面、活水学院と思われる建物の屋根上に十字架の先端部のような線が見える。別棟から伸びた線に見えるが当時教会のような建物は無かった?

(落合道人)二瓶等は、中村彝とかなり親しく、また一方では佐伯祐三とも親しいので、下落合では曾宮一念とともに両者の接点として追いかけてきたがその軌跡が茫漠として見えにくい存在だ。戦前戦後を通じて下落合には教会が多いが、二瓶等が住んでいた時期には、目白通りに面したカトリック系の目白聖公会と、中村彝がよくモチーフにしたプロテスタント系の目白福音教会(現・目白教会)、少し遅れてカトリック系で国際聖母病院に付属した礼拝堂建築などが目立つ。戦後は教会の数も増え、遠藤新設計の目白ヶ丘教会や下落合教会、池の上教会、ICBF東京中央教会などなど、下落合以外の上落合や西落合を探せばもっとあるかもしれない。小松益喜が描く『(下落合)炭糟道の風景』のモチーフ「活水学院」は、屋根上に十字架を載せた基督伝道隊(日本プロテスタント福音派)の学校で、正式名称は「基督伝道隊活水学院」。目白福音教会にあった聖書学校と同じような学び舎だが「活水学院」には教会建築はなく、おそらく学院内に礼拝室があったと思われる。

(unquote)

落合道人氏とのやり取りから、教会はロシア正教会系であること、同教会は当時下落合には存在していなかったことを教わった。その結果も併せて「教会(仮題)」は二瓶徳松1920年前後の本邦制作(@北海道)と結論付けた次第である。

(同時期の略年譜)1916北海中学卒業(19歳)、1917光風会入選、1918美校入学、退学、1919美校再入学、1922光風会「真珠」出品、1923帰郷、卒制制作、1924卒業、帝展初入選、1928渡仏、1929帰国、帝展入選、その後渡満(中国)

しかしながら、本篇を執筆して個別作品検討の域を越えず画家二瓶徳松の画業を体系化するピースに嵌っていかない点に物足りなさが残った。それだけ二瓶の画業全体が検証、顕彰対象になっていない事、見方を変えれば彼の画業が曖昧だったと言えよう。落合道人氏に依れば、二瓶は中村彝、佐伯祐三を繋ぐ接点として重要な存在とのこと。2023年1~4月、東京ステーションギャラリーで開催された「佐伯祐三展」紹介メディアでは落合道人ブログも取り上げられていた。2024年は中村彝の出身地、茨城県近代美術館で彝の回顧展が開催される予定である。落合道人氏の研究をキッカケとして中村彝への新たなアプローチで二瓶徳松の存在が再認識されることを期待している。

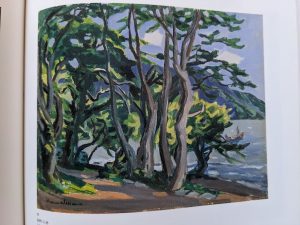

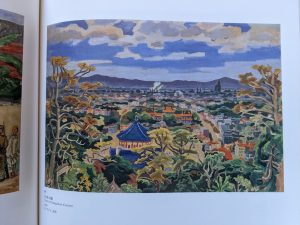

二瓶等観「パリムフタールの近く」15号1959 二瓶等観 パリ風景戦後作

文責:水谷嘉弘

【湖畔の秋】1936(8号)

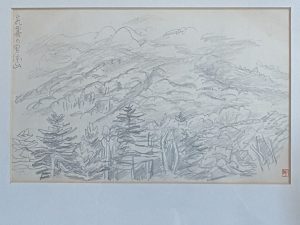

【湖畔の秋】1936(8号) 【夜霧の男体山】1936 鉛筆

【夜霧の男体山】1936 鉛筆

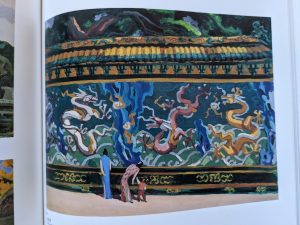

【南仏アルルの古い街】1926(8号)

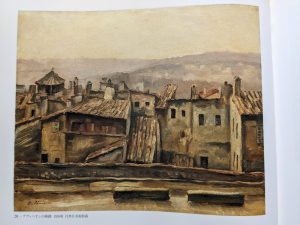

【南仏アルルの古い街】1926(8号) 【アヴィニョンの廃墟】1926

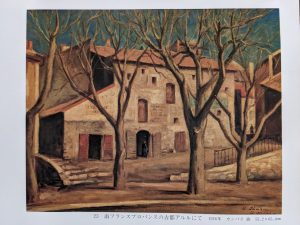

【アヴィニョンの廃墟】1926 【南仏プロヴァンスの古都アルルにて】1926

【南仏プロヴァンスの古都アルルにて】1926

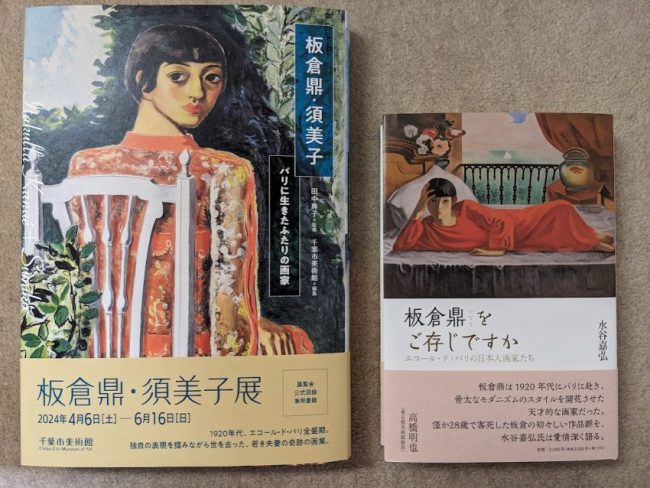

(右から)ヘレン・ザーレ本展図録執筆者、田中典子本展監修者、水谷

(右から)ヘレン・ザーレ本展図録執筆者、田中典子本展監修者、水谷 (右から)玉谷邦博NHKラジオ深夜便ディレクター、園井健一当社団監事

(右から)玉谷邦博NHKラジオ深夜便ディレクター、園井健一当社団監事 (左から)中林忠良氏、野田哲也氏、同夫人、神林菜穂子ミュゼ浜口陽三学芸員

(左から)中林忠良氏、野田哲也氏、同夫人、神林菜穂子ミュゼ浜口陽三学芸員  (左から)高橋明也当社団理事、木寺昌人元駐フランス日本国大使

(左から)高橋明也当社団理事、木寺昌人元駐フランス日本国大使

(冨田章東京ステーションギャラリー館長、奥は山下裕二明治学院大学教授)

(冨田章東京ステーションギャラリー館長、奥は山下裕二明治学院大学教授)