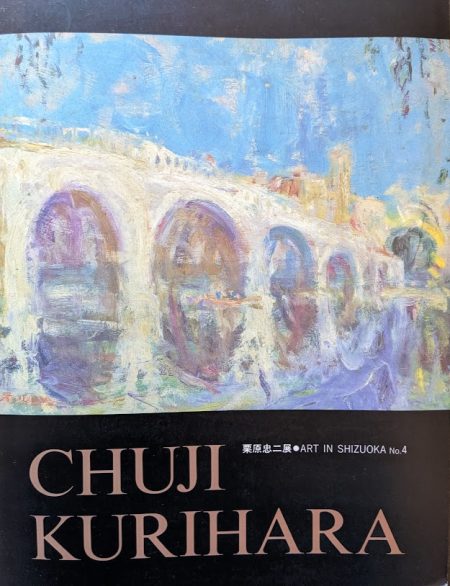

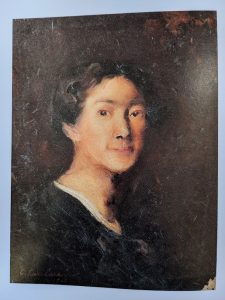

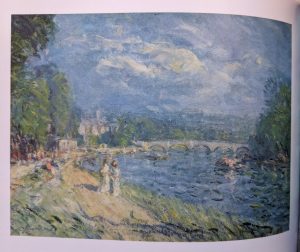

近代日本洋画をテーマとする「こぼれ話」を書き始めた当初から気になっていたのだが、なかなか取り上げられなかった画家がいる。1886・明治19年生まれの栗原忠二である。(冒頭画像は栗原忠二展覧会@静岡県立美術館1991図録表紙)

明治以降の本邦西洋絵画受容の過程をいくつかに区分けるにあたり、世代論を適用した。展開期における一時期の始期に1885年生まれの萬鉄五郎を位置付けた。萬は、東京美術学校(以下、美校)の卒業制作【裸体美人】(1912・明治45年)が我が国におけるポスト印象派の先駆的作品として知られる人物だ。若くして渡米したものの志半ばで帰国したあと美校に入学したため入学時、卒業時年齢は他の同期生より高く、同期には4才年下(1889年生まれ)までいる。この年齢差、年齢巾が同時期に活動した多数の画家たちを束ねるリーダー的存在として機能した。萬鉄五郎と同じ1885年生まれには斎藤与里、柚木久太らがおり、86年生まれの青山熊治、藤田嗣治、田辺至、川島理一郎、87年生まれの小出楢重、清水登之、中村彜らへと続く。美校卒業同期には北島浅一(1887生)、御厨純一(1887生)、片多徳郎(1889生)、素巌斎藤知雄(1889生)らがいる。熊岡美彦(1889生)も入学時(1907年)は同期だった(卒業は1年遅れて1913年)。

栗原忠二は萬と同期入学、同期卒業である。1928~30年、帝展に3回連続して出品し、1929・昭和4年美校同期らと共に第一美術協会創設メンバーになるなど活躍した。しかし、これだけ「こぼれ話」の題材にした画家との接点がありながら、私が「こぼれ話」に書く機会を失した所以は、栗原の美校卒業以降の行動パターンにある。彼は1912年3月に卒業するが、同年10月渡航し向かった先はイギリスだったのである。「こぼれ話」登場者はほとんどがフランス留学組だ。

美校に西洋画科が設置され(1896・明治29年)、翌年から卒業生を出し始めると欧州留学する者が続出する。西洋絵画受容の展開期に入ったと見做せよう。

白滝幾之助(1873生、1898卒業、1904渡米、渡英)、和田英作(1874生、1897卒業、1900渡仏)、斎藤豊作(1880生、1905卒業、1906渡仏)、児島虎次郎(1881生、1904卒業、1908渡仏)、山下新太郎(1881生、1904卒業、1905渡仏)、南薫造(1883生、1907卒業、同年渡英)、太田喜二郎(1883生、1908卒業、同年ベルギー)他の面々だ。更なる展開が図られた萬鉄五郎に始まる世代、前出の青山熊治(1886生、1907中退、1914渡欧)、藤田嗣治(1886生、1910卒業、1911渡仏)達の兄貴分にあたる。そのほとんどが師、黒田清輝(1866生、1888渡仏)に倣い、油彩画の本場フランスに向かった。

また、浅井忠(1856生、1900渡仏)の関西美術院や小山正太郎(1857生、1900渡仏)の不同舎からも、鹿子木孟郎(1874生、1900渡米、仏へ)、満谷国四郎(1874生、1900渡米、仏へ)、続く弟世代の安井曾太郎(1888生、1907渡仏)、梅原龍三郎(1888生、1908渡仏)が留学した。多くがパリのアカデミー・ジュリアンでジャン・ポール・ローランス(1838~1921)に学んだ。

しかし、フランスではなくイギリス留学した者がいたのである。黒田清輝は美校出身者がイギリスに行くのを嫌ったようだが、その意に従わなかった珍しい人物が、栗原忠二なのだ。栗原の画業を時系列的に見てみよう。(全て図録画像)

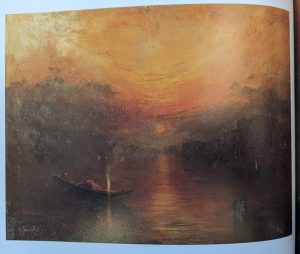

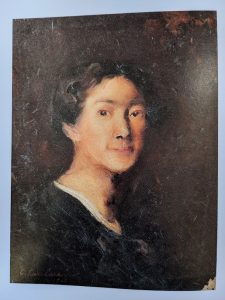

【月島の月】1909 【山道の風景】1911水彩 【自画像】1912

【月島の月】1909 【山道の風景】1911水彩 【自画像】1912

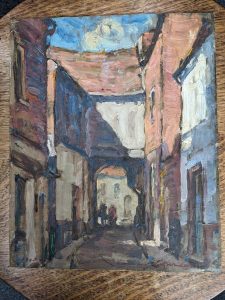

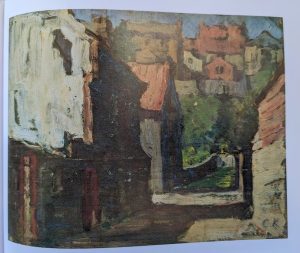

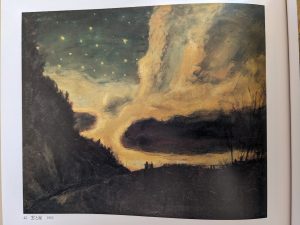

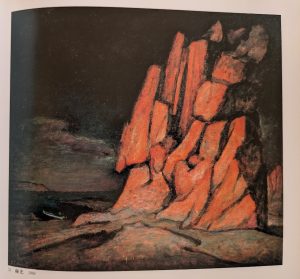

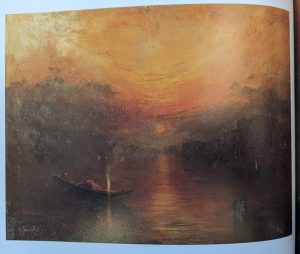

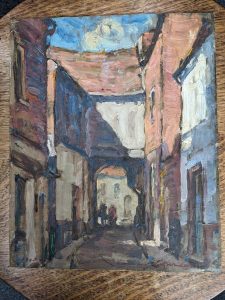

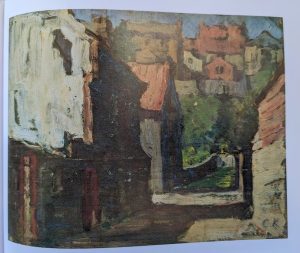

栗原忠二は静岡県(現在の)三島市に生まれ、1905・明治38年19歳の時、法律家を目指して上京し中央大学に入学するが、翌々年美校に転じる。イギリス・ロマン派の画家ウィリアム・ターナー(1775~1851)に傾倒して美校の友人たちから「栗原ターナー」と呼ばれた(曾宮一念「思い出」)。3年次に【月島の月】が白馬会展に入選、朦朧とした大気の中で墨田川河口に沈む夕日と川面の小舟が画面全体を覆う赤茶色と茶色に漂う崇高ともいえるターナー調の油彩画だった。そこには既に、後に彼が到達するヴェネツィア水景図の構成と筆さばきを見て取ることが出来る。栗原の本来的な資質が、抒情を好む自然観照家、ロマン派系だったのだろう。東京朝日新聞で好意的に言及された。卒業年(1912)に渡英する。1914年にはフランク・ブラングィン(1867~1956)に師事し、画風が変化する。茫洋とした筆致に動感が加わり、モチーフ描写に構成や造形の意図が感じられるようになった。1919年作のイギリスの田舎町と思われる油彩画が手許にある。同系統同色調の作品2点が「静岡の美術Ⅳ 栗原忠二展」図録(1991静岡県立美術館)に掲載されているので併せて紹介する。同年王立英国美術協会準会員となった。

【(仮題)街並】1918 6号油彩・キャンバス 【納屋】【家並】 共に1919以前 油彩

【(仮題)街並】1918 6号油彩・キャンバス 【納屋】【家並】 共に1919以前 油彩

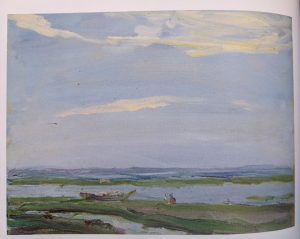

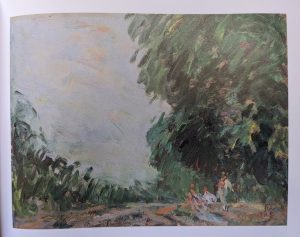

第一次世界大戦が終わり、翌1920年5月栗原は初めてパリを訪問した。そこで印象派の色彩と軽快な筆遣いを実感したに違いない。帰国後描いたロンドンはじめイギリス各地の風景画の印象が一変する。短く、早く、筆触分割された油彩画は鮮やかだ。所蔵する作品と前出の図録掲載作品を載せる。

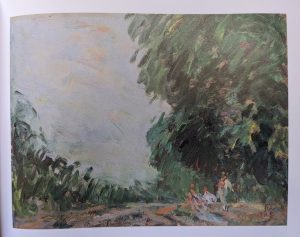

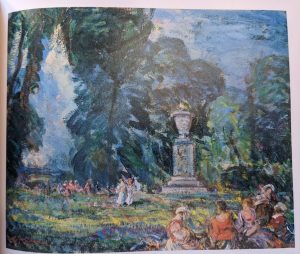

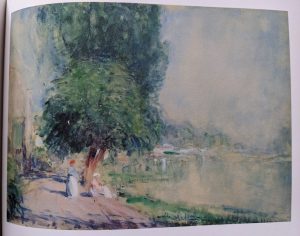

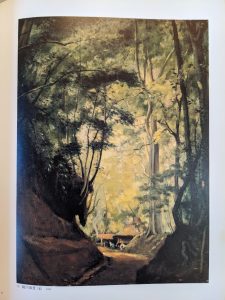

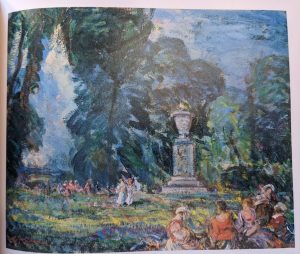

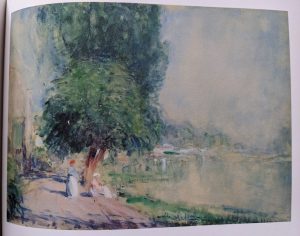

【(仮題)イギリスの田園】1920年代前半6号油彩・板 【人物のいる森の風景】【ロンドンの公園】 共に1920年代前半

【(仮題)イギリスの田園】1920年代前半6号油彩・板 【人物のいる森の風景】【ロンドンの公園】 共に1920年代前半

話はそれるが、栗原の風景画に描かれる点景人物は感心しない。個性、体勢、状況が伝わってこない。一歳下の美校同窓生、北島浅一の卓抜さと比べるとかなり差がある。

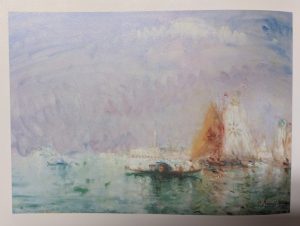

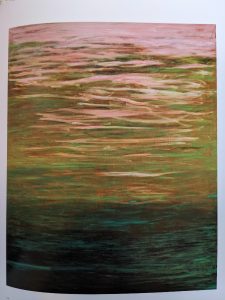

さて、栗原忠二は渡英8年後の1920年11月、第一次世界大戦の為長らく果たせなかったターナーの主たる写生地で、ブラングィンも描いたヴェネツィアの地を踏んだ。往年來のターナー好みと先立つパリ訪問で触発されたフランス印象主義が相俟って、ヴェネツィアの光に満ちた揺蕩う大気と水景が明るくおおらかに描かれる。一見同じ印象だが、油彩、水彩に異なる筆遣い、色遣いがみられ、特に水彩画の仕上がりは美しい。ヴェネツィアへは1923年まで毎年訪れ、栗原絵画の代表作群が形成されるに至った。1922年にはイギリスから日本橋三越に水彩画を送って個展を開く。(全て図録画像)

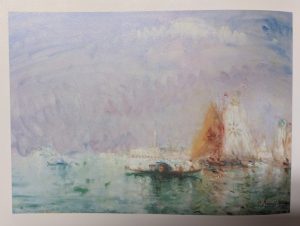

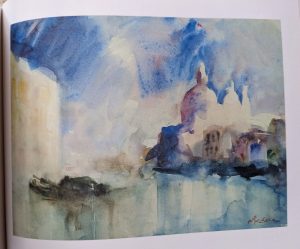

【英国風景】【ロンドンの雨】【春のヴェニス】 全て水彩

【英国風景】【ロンドンの雨】【春のヴェニス】 全て水彩

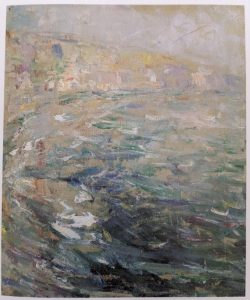

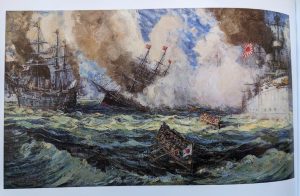

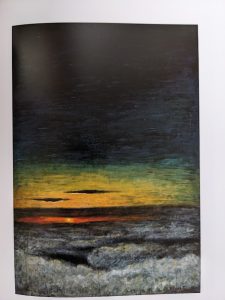

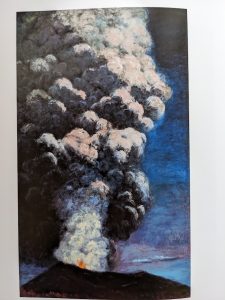

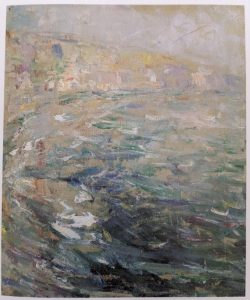

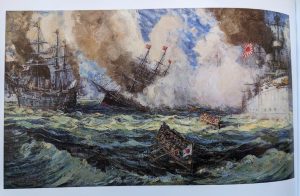

12年間のイギリス滞在を終え1924年に帰国し白日会創立に参加して水彩画を出品、これも好評だった。1926年2月再渡欧し翌年11月帰国、1928~30年帝展に3回連続入選、白日会展や四十年社展ほかにも出品し個展(作品頒布会)も開く。1929年には美校同級生と第一美術協会を結成、海軍省から委嘱され海戦図を描くなど活発に動いた。が、1936年11月50歳の時、胃がんに侵されて急逝してしまうのである。本邦での本格的な画業展開を果たす前に亡くなってしまったのだ。帰国後描かれた3枚の油彩画を紹介する(うち2枚は没年作、全て図録画像)。

【雲のある半島】【日清戦争、豊島沖海戦】1936【千葉の海岸】1936

【雲のある半島】【日清戦争、豊島沖海戦】1936【千葉の海岸】1936

栗原忠二はしかし、エコール・ド・パリの全盛期であり多くの日本人画家が己の画風を模索し取っ掛かりを掴み始めた1920年代半ばには、既に自分の方向性を定めた画家だった点に注目したい。自分のスタイルを持っていた。そのキャリアを、近代日本洋画のメインストリームから外れたところ―傍流―で作り上げていた。傍流といっても、勿論甲乙の価値判断を伴うものではない。多数派に対する少数派といった意味合いである。

少数派の一つ目、イギリス指向だった。近代日本洋画の展開期に入る頃に、フランスではなくイギリスに渡り、ターナー、コンスタブル(1776~1837)、クローゼン(1852~1944)らイギリス・ロマン主義やラファエル前派、或いはイギリス自然主義などイギリス絵画に惹かれた一連の画家群がいた。原撫松(1866~1912、1904渡英)、牧野義雄(1869~1956、1893渡米、1897渡英)、白滝幾之助(1873~1960、1904~1911渡米、渡英)、石橋和訓(1876~1928、1903渡英)、高木背水(1877~1943、1904渡米、1910渡英)、武内鶴之助(1881~1948、1909渡英)、南薫造(1883~1950、1907渡英)、らである。ところが彼らの次の世代―萬鉄五郎を始期とする栗原の同窓生、同年齢者の世代―の多くは印象主義に親しみ、黒田清輝推奨のフランス、ラファエル・コラン由来の外光派に寄って行き、先輩筋を席巻したためイギリス派は衰退する。

だが、栗原は黒田の教え子でありながら、しかも遅れてきたイギリス指向者だったのだ。(美校出身の南薫造〜卒業は栗原の5年上〜は、留学したイギリスからフランスに立ち寄った際、印象派に刺激され帰国後それを自身のスタイルとした。栗原と好対照である)

もうひとつの少数派要素、栗原を語る際には水彩画を外すことが出来ない。明治美術会・太平洋画会系のメンバーを中心に本邦初期の洋画指向者は水彩画に魅せられたものが多かった。我が国の山紫水明にmeetし、筆に水を含ませて描く西洋の水彩画は墨筆に似て馴染みやすかったこともあろう。洋画展開の初期を担った1870年代生まれには美校を経ず画塾等で学んだ後、海外に赴いた画家達が多く居た。渡航時期は1900年前後、行先はアメリカだった。日本から持参し、或いは現地で手掛けた絵が水彩画である。開拓で西進したアメリカでは自然の風景が身近にあり日本人画家の描く抒情的な水彩風景画は好意的に受け入れられた。アメリカ各地で水彩画を販売し資金を得てヨーロッパに渡ったのである。

1897(明治30)年に渡米した三宅克己(1874~1954)が先駆けである。吉田博(1876~1950)は三宅と知り合って水彩画を始め1899年中川八郎(1877~1922)と共に渡米する(1901年、欧州経由で帰国)。穏やかな日本の自然を精緻に描いた風景画は好評でデトロイト、ボストンでの展示販売は順調だった。丸山晩霞(1867~1942、1900渡米)、河合新蔵(1867~1936、1900渡米)、大下藤次郎(1870~1911、1902渡米)、鹿子木孟郎(1874~1941、1900渡米)、満谷国四郎(1874~1936、1900渡米のち渡欧)、石川寅治(1875~1964,1902渡米)、らが続く。彼らは工部美術学校(フォンタネージ)、不同舎(小山正太郎)の系譜に属し、美校出身者(油彩画作品が主流)の多い白馬会への対抗心もあったのかもしれない。水彩画の隆盛は1898年の明治美術会10周年記念展の出品作の過半数が水彩画だったことからもわかる。1992年まで続いた美術雑誌「みづゑ」は1905・明治38年に水彩画専門雑誌として創刊されたのだ。

翻って栗原は美校出身で白馬会に出品していたが、水彩画家としての存在感が際立っていた。他の同年代画家(1880年代生まれ)に比して水彩画の作品がかなり多い。既述のアメリカ・水彩画組とも異なり、下の世代でありアメリカを経由すること無くイギリスに入った。(水彩画界の嚆矢で巨頭の三宅克己も白馬会に属していた。また美校出身の矢崎千代二(1872生)は1900年に卒業して1903年渡米している。その後欧州に渡った。矢崎はパステル画家として知られる)

水彩画家は何故フランスではなく、イギリスに向かったのか?遠因は1859年、来日して水彩画を日本人に教えたのがイギリス人のチャールズ・ワーグマン(1831〜1891)で高橋由一(1828~1894)、小林清親(1847~1915)、五姓田義松(1855~1915)、らが彼に学んだこと。1887年以降イースト、バーレイ、パーソンズ等の水彩画家が相次いで来日して各地で写生し展覧会を開く。イギリス流の細やかで詩情豊かな水彩画が当時の画学生を虜にした。これらの背景には、イギリスにおける水彩画の発展がある。イギリス水彩の父と云われるサンドビー(1730~1809)、コーゼンス、ウィリアム・ブレークに始まり、ターナーからコンスタブル、ロセッティと続く18~19世紀はイギリス水彩画の黄金時代だった。水彩はイギリスの水気の多い風土を描くに適していた。

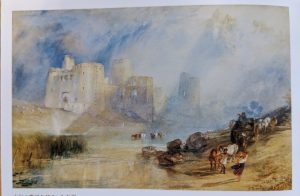

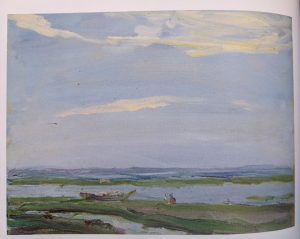

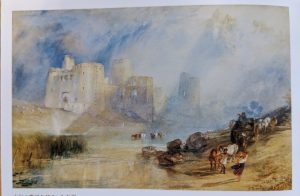

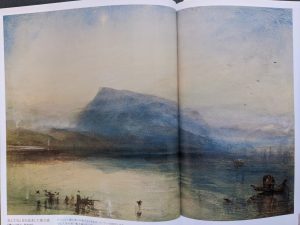

ここで、ターナーと栗原忠二が描いた水彩画を並べてみる。(全て図録画像)

ターナー【海から見たドーヴァー城】1822【キドウェリー城】1835【青いリギ山、日の出】1842

ターナー【海から見たドーヴァー城】1822【キドウェリー城】1835【青いリギ山、日の出】1842

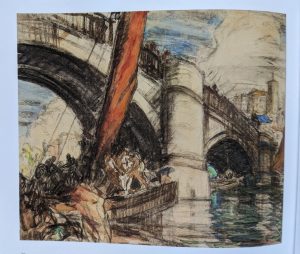

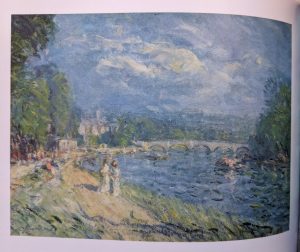

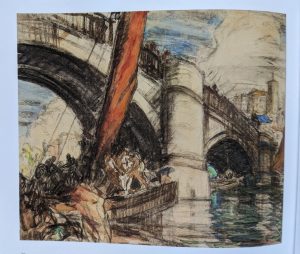

栗原忠二【リッチモンド・ブリッジ】1910年代後半、【春のテームズ】1920年代

栗原忠二【リッチモンド・ブリッジ】1910年代後半、【春のテームズ】1920年代

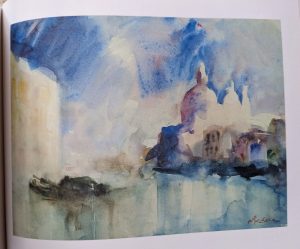

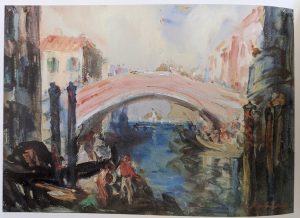

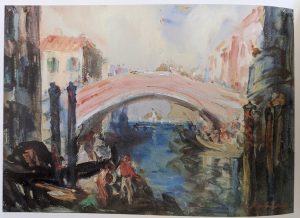

栗原忠二【ヴェニス】【帆船】【ヴェニスの橋】 3点とも1920年代

栗原忠二【ヴェニス】【帆船】【ヴェニスの橋】 3点とも1920年代

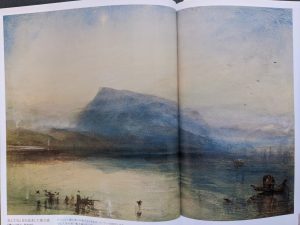

両者のテームズ川とヴェネツィアを描いた油彩画も並べてみる。

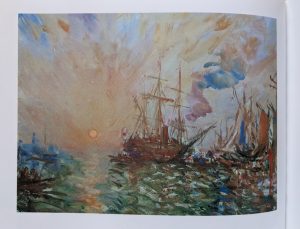

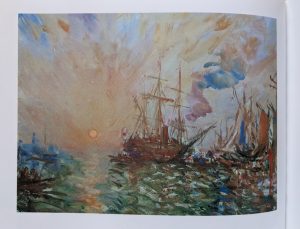

ターナー【議事堂の火災】1835【「ヴェネツィアの太陽」号】1843

ターナー【議事堂の火災】1835【「ヴェネツィアの太陽」号】1843

栗原忠二【テームズ河畔】【サンタ・マリア。デルラ・サルーテ寺院、ヴェニス】1921以降【ヴェニス】【ヴェニスの港】油彩 1920年代前半

栗原忠二【テームズ河畔】【サンタ・マリア。デルラ・サルーテ寺院、ヴェニス】1921以降【ヴェニス】【ヴェニスの港】油彩 1920年代前半

栗原の画業を通覧すると、美校卒制の自画像、墨田川水景画には、ターナー調もさることながら図録画像を見る限り色調、マチエールに明治美術会系統(脂派)が感じられる。同会派のイギリス指向、水彩画指向と通底する点がある。イギリスでは画壇の大立者とはいえ、構図やモチーフが特異なブラングィンに就いたせいかターナー好みはしばらく収まるが、ヴェネツィアを訪れてターナー調が復活する。1991年の栗原展監修者で展覧会図録のメイン執筆者静岡県立美術館の下山肇氏は、栗原のヴェネツィア訪問を[ターナーを再解釈し始めた第1次ヴェネツィア滞在(1920年)]と位置づけ、それ以降に描いた【林道】(油彩画)について[明るいスケッチ風・水彩風の作調・・・印象派に最も近接した作]としている。「ターナーの再解釈」という文言は栗原のヴェネツィア連作を論じる重要なポイントで、若き日の脂派的ターナー調が、印象派体験を経て光と色彩に満ちたターナー調に転じたことを指摘しているのだ。生来の自然観照者だった栗原は、イギリス、フランス、イタリアの自然の中に身を置き、現地でターナーの実作に接して現実と作品の距離感を実感したに違いない。自らの実作にそれを反映したのだと思う。一方で下山氏は、栗原がブラングィンに師事したことを[真に幸運な出会いで会ったろうか]と否定的に論じている。栗原の持ち味がブラングィンとはマッチしないと看破したのではないか。私淑したターナーが表現手法を変えながらも創作における一貫した理念のもとに描き続けた生涯と照らし合わせると寄り道したと捉えていたのかもしれない。

栗原がその才を認められ、キャリアが尊重されながらもターナーの模倣と貶されることがあるのは故無しとは言えまい。栗原が到達したスタイルはターナーをオマージュしてヴェネツィア水景画に収斂したものだったが、一方でターナーの作品変遷と見比べていくとターナーのある時点の表象の追随に留まっていたとも見えるのである。

栗原忠二は第2次渡英(1926年2月~1927年11月)からの帰国後は、画壇活動や普及活動に注力し、展覧会には旧作、ないしその焼き直しの出品が多かった。[日本に来たら、さあ描けぬ、まるで勝手が違ふ。熱々考へたら日本の美は外国と全く異なってゐる、別な美がある・・・そこでやはり水彩だと感じた(「みづゑ」1931・昭和6年1月)]状況でもあった。

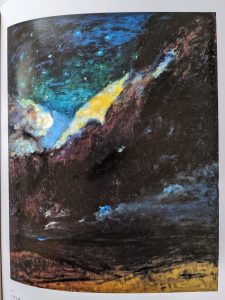

彼は同年代の仲間には持ち得ない彼独自のキャリアからつかんだ表現やテイストに展開できなかったのだろうか。唯美指向の強い画家であり、イギリスのロマン派画家達がそうであったように象徴主義、或いは抽象主義に向かい、彼の情感を反映するスタイルを構築し得たかもしれないのだ。海戦図を描くかたわらそれを予感させる作品も残している。到達する前に世を去ったのは本人ならずとも残念である。

本稿は「静岡の美術Ⅳ 栗原忠二展」図録(1991静岡県立美術館)、下山肇氏執筆に多くを教わった。下山氏はこの後大学教員として転出され4年後に館長として静岡県美にもどるが、直後に栗原研究を完遂することなく逝去された(2005年)。大変惜しまれる。

また「もうひとつの明治美術展」図録(2003静岡県立美術、他)、「ヴェネツィア展―日本人が見た水の迷宮―」図録(2013一宮市三岸節子記念美術館)、を参照させていただいた。

文責:水谷嘉弘

フリードリヒ【氷上の難破船】1824

フリードリヒ【氷上の難破船】1824  フリードリヒ【大狩猟場】1832

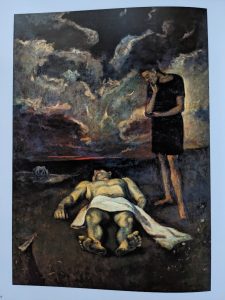

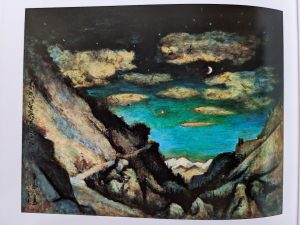

フリードリヒ【大狩猟場】1832 【死】1941

【死】1941  【鶴川風景 夏】1944

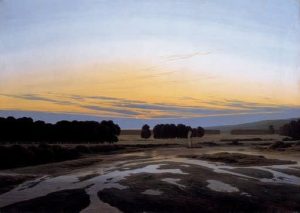

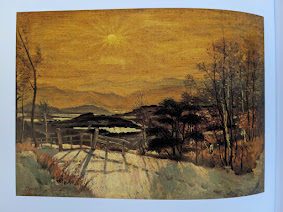

【鶴川風景 夏】1944  【高原の夕陽】1947

【高原の夕陽】1947 【高原の聖夜】1961

【高原の聖夜】1961  【生命の神秘 三】1979

【生命の神秘 三】1979  【浄寂 雲上】1980

【浄寂 雲上】1980  【人生とは】1982

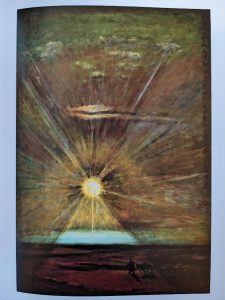

【人生とは】1982 【驚異の美 昼】1987

【驚異の美 昼】1987  【静中動 生命の根源二】1990

【静中動 生命の根源二】1990

1992年展図録

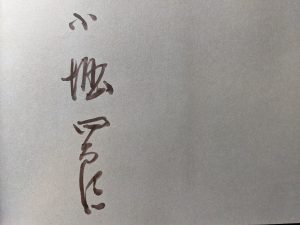

1992年展図録  自筆署名(1982)

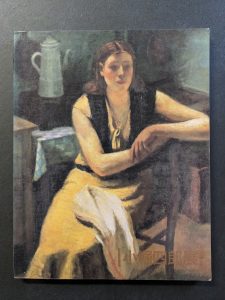

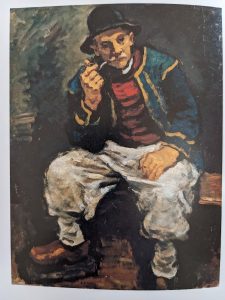

自筆署名(1982) 佐分真1930【ブルターニュの男】

佐分真1930【ブルターニュの男】 小堀四郎1930(共に図録画像)

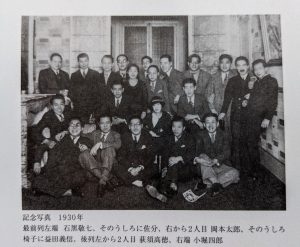

小堀四郎1930(共に図録画像) 記念写真1930パリ(後列右端小堀四郎、左から2人目荻須高徳、中列左端佐分真、前列右から2人目岡本太郎)

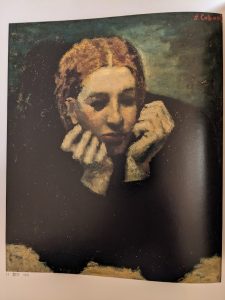

記念写真1930パリ(後列右端小堀四郎、左から2人目荻須高徳、中列左端佐分真、前列右から2人目岡本太郎) 【想ひ】1931(図録画像)

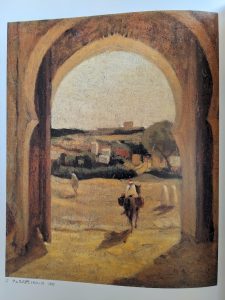

【想ひ】1931(図録画像) 【フェスの門(モロッコ)】1932(図録画像)

【フェスの門(モロッコ)】1932(図録画像) 【雲と星】1955(図録画像)

【雲と星】1955(図録画像)  【赫光】1969(図録画像)

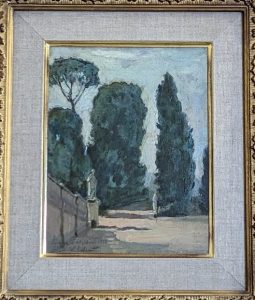

【赫光】1969(図録画像) 【フィレンツェ】1933(2号)

【フィレンツェ】1933(2号)  【フィレンツェ】署名・年記

【フィレンツェ】署名・年記 1982年展図録(【フィレンツェ】掲載頁)

1982年展図録(【フィレンツェ】掲載頁)

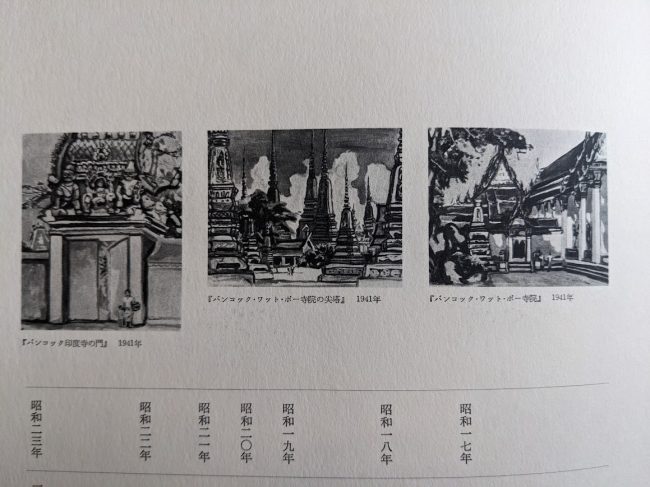

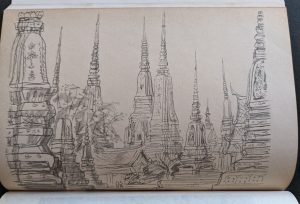

【ワット・ポー寺院の尖塔】12号

【ワット・ポー寺院の尖塔】12号  【聴鴻楼(西太后旧居)】12号

【聴鴻楼(西太后旧居)】12号 【ワット・ポー寺院の尖塔】デッサン(雑誌画像)

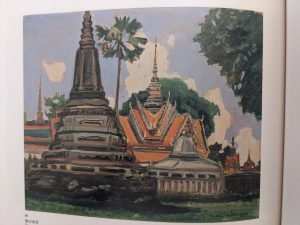

【ワット・ポー寺院の尖塔】デッサン(雑誌画像) 【盤谷風景】

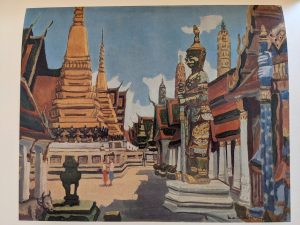

【盤谷風景】 【泰国王宮内ワット・プラケオ寺院前】(共に図録画像)

【泰国王宮内ワット・プラケオ寺院前】(共に図録画像) 【ナコンパットムの王宮】1941(3号)

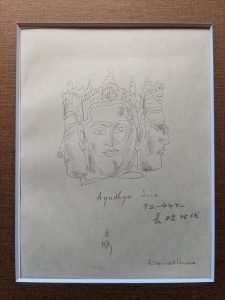

【ナコンパットムの王宮】1941(3号) 【アユタヤの仏頭】デッサン

【アユタヤの仏頭】デッサン

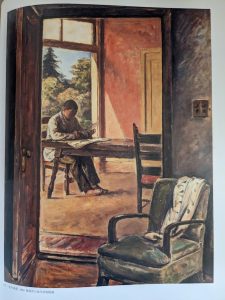

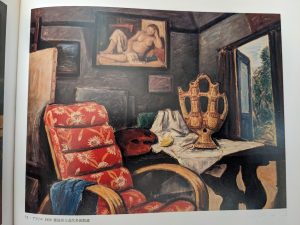

【室内風景】1948(50号) 【由利子とミミ】1949(30号) 【アトリエ】1959(50号)

【室内風景】1948(50号) 【由利子とミミ】1949(30号) 【アトリエ】1959(50号)

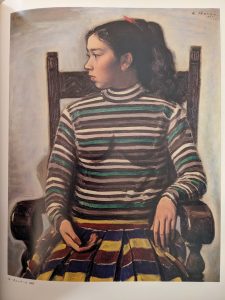

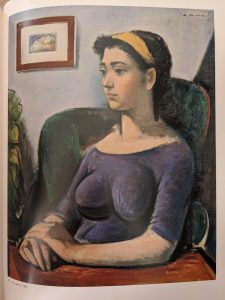

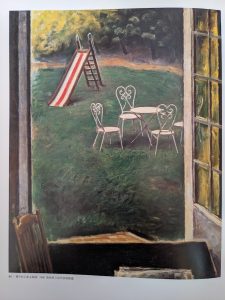

【ポニーテール】1960(40号) 【卓によれる】1966(40号) 【滑り台のある風景】1968(40号)

【ポニーテール】1960(40号) 【卓によれる】1966(40号) 【滑り台のある風景】1968(40号) 【由利子とミミ】(エスキース)1949(8号)

【由利子とミミ】(エスキース)1949(8号)

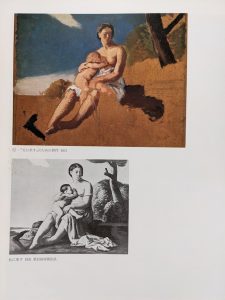

【母子像】1960頃(手彩色リトグラフ21/40)【丘に坐す】1931(図録画像)

【母子像】1960頃(手彩色リトグラフ21/40)【丘に坐す】1931(図録画像)

【白衣を纏える】1960頃(リトグラフ3/10)、【白衣を纏える】1928 油彩(図録画像)

【白衣を纏える】1960頃(リトグラフ3/10)、【白衣を纏える】1928 油彩(図録画像)

「新・本の街」2025年10月号目次

「新・本の街」2025年10月号目次

「新・本の街」2025年9月号表紙

「新・本の街」2025年9月号表紙

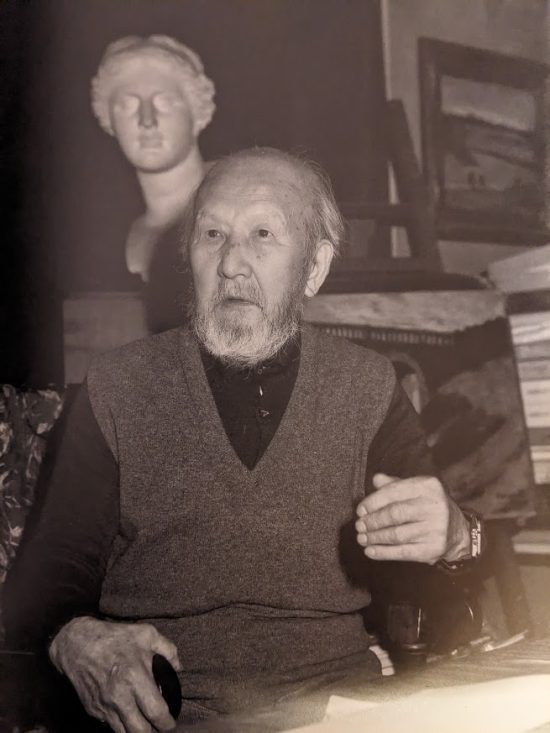

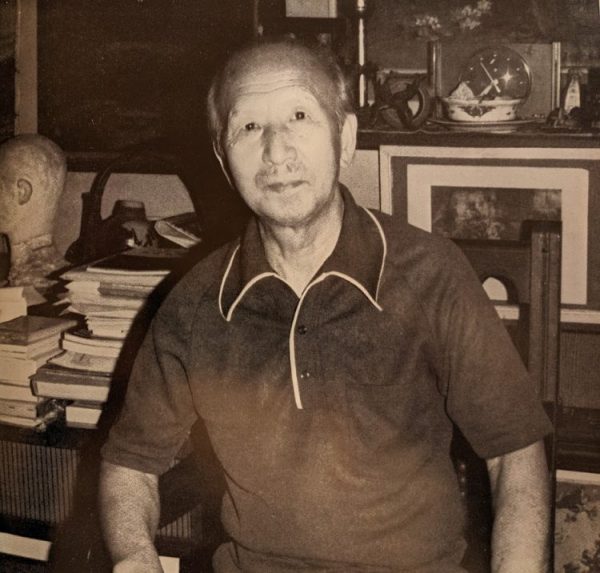

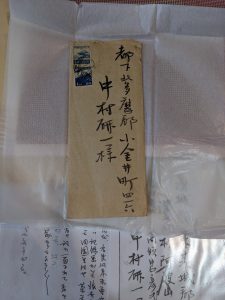

中村研一作品の前で中村嘉彦館長と 中村研一

中村研一作品の前で中村嘉彦館長と 中村研一 「小さき魚つり」1926図録画像

「小さき魚つり」1926図録画像

【月島の月】1909 【山道の風景】1911水彩 【自画像】1912

【月島の月】1909 【山道の風景】1911水彩 【自画像】1912

【(仮題)街並】1918 6号油彩・キャンバス 【納屋】【家並】 共に1919以前 油彩

【(仮題)街並】1918 6号油彩・キャンバス 【納屋】【家並】 共に1919以前 油彩

【(仮題)イギリスの田園】1920年代前半6号油彩・板 【人物のいる森の風景】【ロンドンの公園】 共に1920年代前半

【(仮題)イギリスの田園】1920年代前半6号油彩・板 【人物のいる森の風景】【ロンドンの公園】 共に1920年代前半

【英国風景】【ロンドンの雨】【春のヴェニス】 全て水彩

【英国風景】【ロンドンの雨】【春のヴェニス】 全て水彩

【雲のある半島】【日清戦争、豊島沖海戦】1936【千葉の海岸】1936

【雲のある半島】【日清戦争、豊島沖海戦】1936【千葉の海岸】1936

ターナー【海から見たドーヴァー城】1822【キドウェリー城】1835【青いリギ山、日の出】1842

ターナー【海から見たドーヴァー城】1822【キドウェリー城】1835【青いリギ山、日の出】1842

栗原忠二【リッチモンド・ブリッジ】1910年代後半、【春のテームズ】1920年代

栗原忠二【リッチモンド・ブリッジ】1910年代後半、【春のテームズ】1920年代

栗原忠二【ヴェニス】【帆船】【ヴェニスの橋】 3点とも1920年代

栗原忠二【ヴェニス】【帆船】【ヴェニスの橋】 3点とも1920年代

ターナー【議事堂の火災】1835【「ヴェネツィアの太陽」号】1843

ターナー【議事堂の火災】1835【「ヴェネツィアの太陽」号】1843

栗原忠二【テームズ河畔】【サンタ・マリア。デルラ・サルーテ寺院、ヴェニス】1921以降【ヴェニス】【ヴェニスの港】油彩 1920年代前半

栗原忠二【テームズ河畔】【サンタ・マリア。デルラ・サルーテ寺院、ヴェニス】1921以降【ヴェニス】【ヴェニスの港】油彩 1920年代前半