当社団法人は9月30日に第2期事業年度を終え、先日社員総会を開催いたしました。役員の改選を実施しましたのでお知らせします。

代表理事・会長 水谷嘉弘(重任)

理事 高橋明也(重任)

理事 川崎キヌ子(重任)

監事 園井健一(非改選)

引き続き板倉鼎、須美子の画業顕彰を行って参りますのでよろしくお願い申し上げます。

当社団法人は9月30日に第2期事業年度を終え、先日社員総会を開催いたしました。役員の改選を実施しましたのでお知らせします。

代表理事・会長 水谷嘉弘(重任)

理事 高橋明也(重任)

理事 川崎キヌ子(重任)

監事 園井健一(非改選)

引き続き板倉鼎、須美子の画業顕彰を行って参りますのでよろしくお願い申し上げます。

8月28日、板倉鼎の実妹 弘子さんが111歳の天寿を全うされました。1909(明治42)年生まれ(鼎の7歳下)。鼎が28歳で夭折した後、敬愛する兄への思いからその作品、書簡等を散逸させることなく保管されました。弘子さんの尽力なしに板倉鼎・須美子の顕彰は有り得ませんでした。今年6月刊行された『板倉鼎・須美子書簡集』は何にも代えがたい手向けとなりました。謹んでご冥福をお祈りします。

今朝の埼玉新聞に、さる8月23日、松戸市民会館で開催された「板倉鼎・須美子書簡集」刊行記念レクチャーの模様が掲載されました。

埼玉新聞タウン記者 堀口恵子氏は、板倉鼎の両親や、板倉夫妻がパリで親しく往き来した斎藤豊作が埼玉出身であることから昨年の「フジタとイタクラ」展以降板倉鼎・須美子を取材いただいています。書簡集刊行記念レクチャーにも来場されました。埼玉県から鼎の作品が発見されるキッカケになれば、と期待しています。

昨8月23日、松戸市民会館で編集者 田中典子氏(松戸市教育委員会美術館準備室学芸員)、監修者 川崎キヌ子氏(和洋女子大学名誉教授、当社団理事)による書簡集刊行記念レクチャーが行われました。コロナ禍のおり聴衆席は30席に限定されましたが、他都県から遠来の方もいて満席となりました。

田中さんから書簡集完成に至る長い道のりや、書簡何通かをあげての具体的な解説があり、川崎さんは与謝野寛(鉄幹)が鼎・須美子の結婚を祝し仲人として執筆した『擬古一章』について述べられました。

初めて聴く話も多く板倉鼎・須美子ファンにとって有意義な会でした。また、レクチャーの〆で田中さんから、板倉夫妻の作品を常設展示する施設が早急に求められるとのコメント、当社団法人活動に対する謝辞があったことを記しておきます。

松戸市立博物館で開催されている松戸市所蔵の美術コレクションを紹介する展覧会に板倉鼎・須美子の作品が展示されています。鼎10点、須美子4点。代表作ほか秀作が揃っています。

主な展示作品:

板倉鼎 1)画家の像(1928年)2)休む赤衣の女(1929年頃)3)ダリアと少女(1929年)

板倉須美子 1)午後・ベルホノルル12(1927~8年頃)2)ベルホノルル24(1928年頃)

展覧会期間:2020年7月23日(木)~8月30日(日)

wikipediaに「板倉鼎」の項目が新規作成されました。「経歴」「展覧会・後援会」「出典」「参考文献」の4章から構成されています。「後援会」「出典」に『板倉鼎・須美子の画業を伝える会』も引用されています。

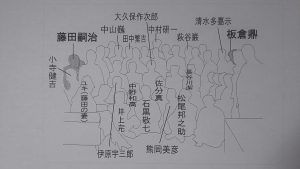

昨年1月、松戸の聖徳大学博物館で開催された「フジタとイタクラ展」は、藤田嗣治と板倉鼎・須美子の絵画作品を主とした展覧会でしたが、展覧会名の直接の根拠となった集合写真 ー1927年3月パリで撮影、フジタもイタクラも写っているー も展示されました。二人は東京美術学校油画科の15年離れた先後輩で、パリでも往き来があったことは鼎本人の手紙からも確認出来ます。しかし映像として残っているのはこの一枚だけです。

(写真と氏名対比シルエット図参照。写真は個人蔵、シルエット図は松戸市教育委員会作成)

この写真について、中村拓(ひろし)医学博士の子息、中村士(つこう)先生(天文学者、理学博士)から連絡をいただきました。

(quote)集合写真ですが、中央に大久保作次郎が写っていますので、彼の送別会の写真だろうと思います。また、中村拓は右端に、両手を組んで大きく写っている人物だと思います。(unquote)

写真は先月出版された「板倉鼎・須美子書簡集」には、中村拓博士の名前入りで掲載されています。今般、中村先生からいただいたお手紙を抜粋して紹介します。

(quote)大久保作次郎の送別会写真(「フジタとイタクラ展」展示写真)は井上由理さんの『青春のモンパルナス 清水多嘉示滞仏記』(2006年)には、ほぼ全員の氏名が載っています。中村拓は、在パリ中は多くの日本人絵描きさんと交流があり、戦後も岡鹿之助さんらとは年賀状のやり取りをしていました。山口長男さんなどは、毎夏家に来て夜遅くまでビールを飲んで歓談していたのを子供心に覚えています。(unquote)

中村拓は生化学者、医学者(1890~1974)。パリのパスツール研究所に留学中(1921~1929)は、医者として日本人画家達の健康面を診ており、板倉鼎も診察を受けています。書簡集にも登場します。

(文責:水谷嘉弘)

「板倉鼎・須美子書簡集」をお送りした先からは多くのメール等が寄せられていますが、洋画家の入江観先生のお手紙は興味深い内容なので紹介させていただきます(先生からは転載許可をいただいております)。

(quote)何年か前に日本美術家連盟の「明治以降美術の研究委員会」で話題になったことがあり、以来関心を持って図版などを拝見して来ました。私は個人的に岡鹿之助先生や斎藤豊作未亡人にお世話になったことがあり、御存命中に板倉さんについて伺う機会があったのにと残念な気がします。いづれにしても貴重な記録の出版に敬意を表します。(unquote)

書簡集末尾の索引に依れば、書簡には岡鹿之助、斎藤豊作がしばしば登場しています。板倉鼎・須美子夫妻と親しかったことがよくわかります。入江先生のお手紙で板倉夫妻がより身近に感じられます。ありがとうございました。

また、書簡集を、先生のお手紙にあった一般社団法人「日本美術家連盟」、及び同連盟「明治以降美術の研究委員会」委員長笠井誠一画伯にもお送りしました。

(文責:水谷嘉弘)

松戸市教育委員会から『板倉鼎・須美子書簡集』が刊行され、本日ニュースリリースされました。

板倉鼎・須美子夫妻が1926年から1929年までのパリ留学中に書き綴った書簡を中心として全371通が収録されています。エコール・ド・パリの時代に活動した日本人画家達の想いや生活、交流が細やかに記されています。編集は松戸市教育委員会美術館準備室の田中典子氏、監修は当社団理事、和洋女子大学名誉教授の川崎キヌ子氏です。

仕様:A5判・872ページ・定価4300円

板倉鼎の遠縁にあたる方から、当社団宛に板倉鼎作品の修復が完了したとの連絡をいただきました。作品は1928年3月、鼎がイタリアに旅した時の風景を描いたものと思われます。額も修復されており、鼎自身が日本に居る妹に文房堂(神田にある明治20年創業の老舗画材店)で購入するよう指図した現物とのこと。修復家は板倉作品の修復を数多く手掛けている小林嘉樹氏です。