今回は趣味譚である。いささかオタク的になる。ご容赦いただきたい。主人公はこのコラムで既に4回取り上げた伊原宇三郎(1894・明治27年〜1976・昭和51年)である。事の起こりは毎日オークションの伊原宇三郎の滞欧人物画、仮題【外国婦人】1929年作、の出品だった。伊原宇三郎は本邦近代洋画におけるアカデミズムを語る時に外せない画家で、画業を追うだけでなく作品も何点か持っている。ただ彼の女性人物画、特に戦前の滞欧期の作品は、手許に置きたいのだが機会が無かった。

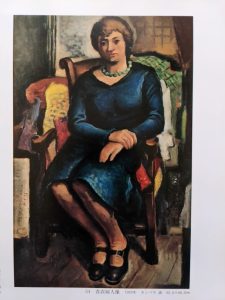

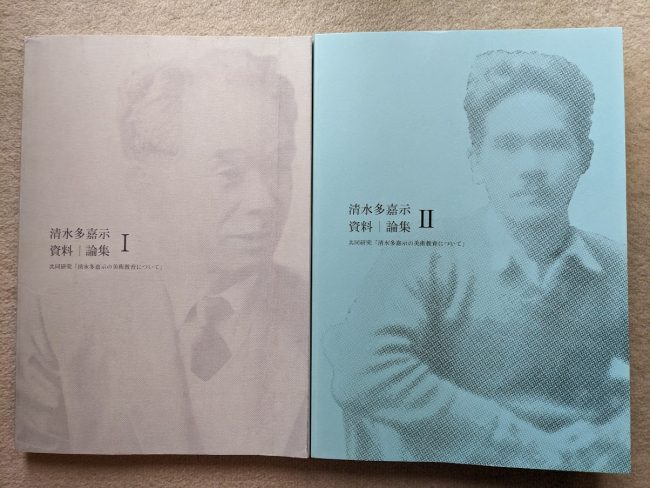

オークション出品作について調べる為に1984年11月、伊原の郷里徳島県郷土文化会館で開催された伊原展図録を見て或るページに目が留まった。【青衣婦人像】1929年作、と題する作品で、図版解説に伊原自身の文章が引用掲載されていた。長いが重要な記述があるので紹介する。

(quote)「トリコの女」この絵は1929年3月、巴里での作で、私の滞欧作としては最も後期に属します。非常に良いモデルで二ヶ年近くも使っていたので、手慣れていた故為もあって短期間で出来上りました。強いて動機とでもいうものを申せば、この絵では、生々しい色や、盛り上げや、不要な変形や、粗暴なタッチ等で熱情を露骨に表することを極力避けて、平凡なポーズと、大まかな調子と、透明な灰色を基調とした地味な間色とで、各要素を極めてデリカな有機関係に捉え、単純な中に落ちついた品位と、常套でない感情とを漂わせ、そしてどっしりしたボリュウムを出したいと思って試みたものです。同じようなもの四枚描いた中で、これが比較的、部分的には好きな色や調子が出た方なのですが、最初の狙いはこんなのではありませんでした。何とも致し方がありません。(unquote)(水谷註:伊原は留意したポイントごとに細かく〈、〉を入れている点に注目したい)

そして解説文の最後に( )書きで、《同時製作の「トリコの女」の解説より 1930年展出品》と付されていた。

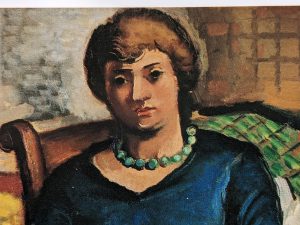

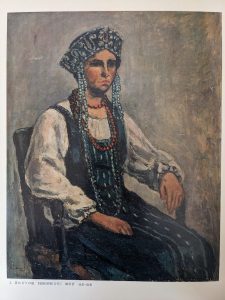

②【青衣婦人像】1929(図録画像)

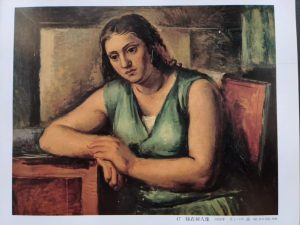

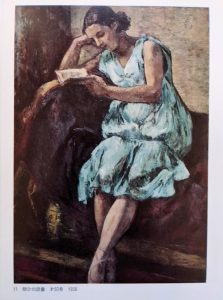

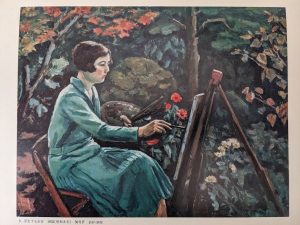

②【青衣婦人像】1929(図録画像) ⑤【緑衣婦人像】1928(図録画像)

⑤【緑衣婦人像】1928(図録画像)

読んで俄然興味が湧いてきた。本人が一番出来が良いとした①【トリコの女】を知らず、図録等でも見たことが無く、さらに同様に描いた作が4点もあると知ったからである。伊原の文章は当該作品に限らずその後の伊原の創作姿勢、作品全体を解釈するうえからも、画家自身に依る貴重な証言である。その為にもこの婦人像4点を特定したいと思ったのだ。オークション出品作も入手出来れば参考になるかもしれない。

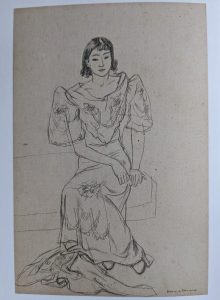

伊原がコメントした①【トリコの女】は、上記の②【青衣婦人像】と共通点が多いと思われるので②【青衣婦人像】の特長を挙げてみた。

・着衣像、着衣に落ち着いた色彩を感じさせる・どっしりと椅子に座った動ずる風のない姿勢(全身坐像) ・体の前で手を組む(自然なポーズ) ・物憂げな虚空を見つめるような表情 ・大型キャンバス(92cm✕60cm、M60号)

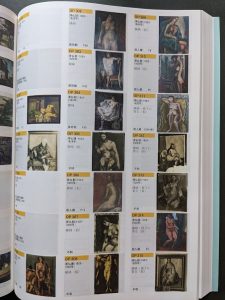

これを上記の展覧会図録1984年刊と照合して特長が複数合致すると思われたのが当該作品のほかに下記4作品あった。

②【青衣婦人像】1929 92 cm✕60cm、全身坐像 ③【民族衣装の婦人像】1926~27 72 cm✕60cm、ほぼ全身坐像 ④【白いレースの婦人像】1927~28 92 cm✕73cm、ほぼ全身坐像 ⑤【緑衣婦人像】1928 80 cm✕100cm、半身坐像 ⑥【白いシュミーズ】1928~29 91 cm✕73cm、ほぼ全身坐像

更に、1994年刊の伊原宇三郎生誕百年記念展(目黒区美術館・徳島県立近代美術館)図録をみると、④の制作年が1926~27、⑥の制作年も1926~27に修正されている。⑤は変わっていない、1928のままである。モデルに関係がありそうだ。伊原の自己解説文にあるように①【トリコの女】のモデルを高く評価しており、特定を目指す婦人像4点は1928~29に当該モデルを描いた坐像と考えてよさそうである。この時代の代表作【椅子によれる】1929年作(第10回帝展特選)のモデルも丸顔の彼女である。モデルの顔立ちや、「常套でない感情を漂わせ」の文意に沿った作品を探せばいい。違うモデルを使ったと思われる早い時期制作の③④⑥は対象から外れる。②【青衣婦人像】と⑤【緑衣婦人像】が候補だ。

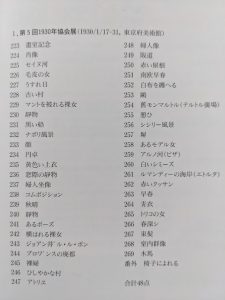

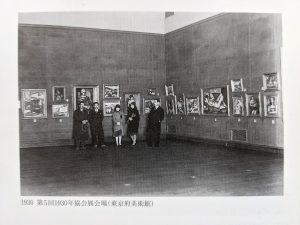

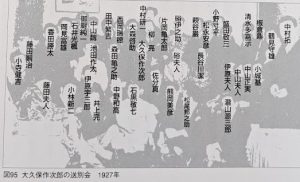

図録解説文に①【トリコの女】が「1930年展出品」とあるのも有力な情報である。伊原が1930年協会展に出したのは、帰国した翌年の第5回展(1930・昭和5年1月東京府美術館、3月大阪朝日会館)で前田寛治の勧めで滞欧作を一挙公開した。両会場の出品リスト(東京48点、大阪24点)と会場写真が残されている。会場写真は来場者とのスナップだが背景に写り込んでいる作品画像をリストと照合して一部同定出来た。婦人像はリストに東京16点、大阪8点ある。内、図録画像や会場写真で同定、比定できたのは、東京12点、大阪6点である。本コラムの目的、婦人坐像の4点中3点が出品されたとの結論に達した。以下がその3点である。

①【トリコの女】1929(60号?)、比定、出品リスト・会場写真あり ②【青衣婦人像】1929(M60号)、同定、リスト・図録あり、写真なし ⑦【婦人坐像】1929(20〜30号?)、比定、出品リスト・会場写真あり。 これに既に候補作とした、⑤【緑衣婦人像】1928(50号)、同定、出品リストなし、図録あり

を加えて4点とした。但し、それぞれ疑問点もあるので記しておく。

①題名のトリコは、フランス語の編み物の意と思われる。会場写真からは編んだ上衣を着ているように見えるが、図録などには未掲載 ②出品リスト上の題名は【青衣】 ⑤全身像ではなく半身像、画面横長、モデルは同じ人物だろうか? ⑦会場の写り込み写真を見る限り、本作は他3点に比べ小さい

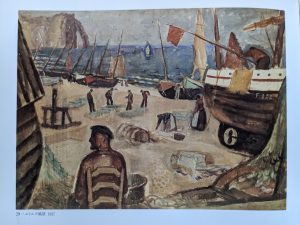

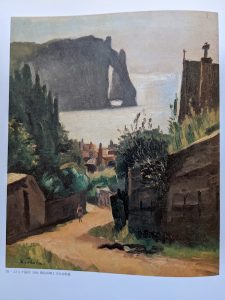

写真は1930年協会第5回展、東京会場である。

写真は1930年協会第5回展、東京会場である。

左。伊原(右)と清水登之。背景の絵を①【トリコの女】と比定した。 右。下段右から婦人像4点は、【?】、⑦【婦人坐像】に比定、【黄色い上衣?】、【カナぺの女(出品リストでは別名)】。 ①【トリコの女】は題名も画像もここでしか見ず、その後戦災で失われたのかもしれない。以上、所期の目的、坐像4点の目途をたてることが出来た。

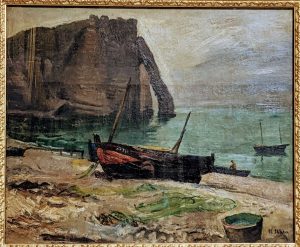

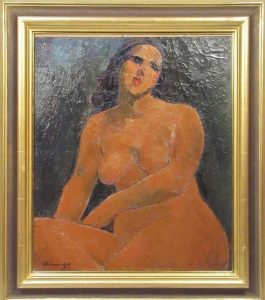

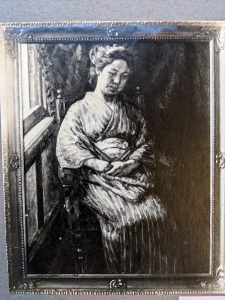

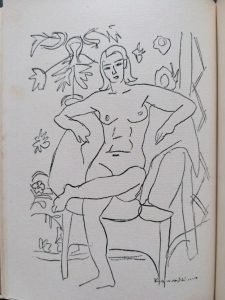

さて、オークションの結果である。落札した。作品画像を紹介する。よく見ると、展覧会場写真にある⑦【婦人坐像】1929(20〜30号?)と瓜二つである。⑧は⑦のエスキースに違いあるまい。

⑧仮題【西洋婦人像】1929(12号)

⑧仮題【西洋婦人像】1929(12号)

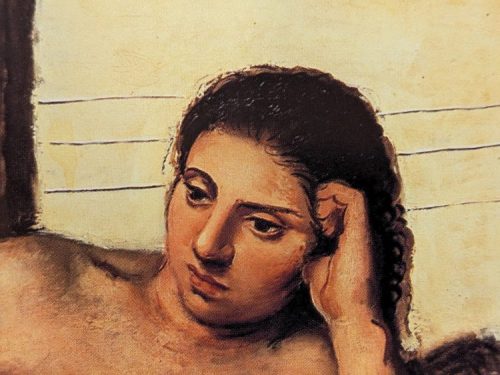

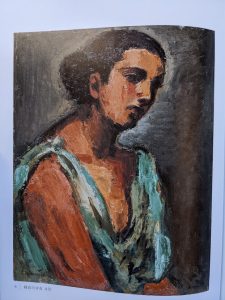

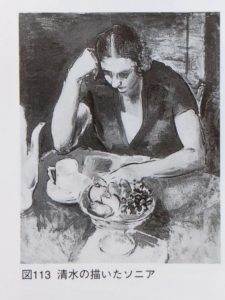

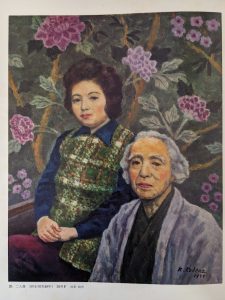

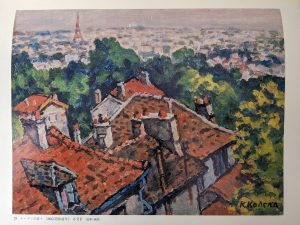

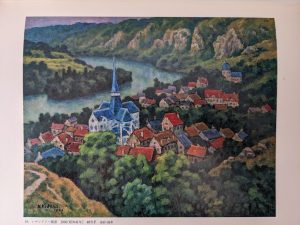

参考までに、この時期の伊原婦人像のモデルの表情を並べてみよう。みな、伊原が言うところの「単純な中に落ちついた品位と、常套でない感情とを漂わせ」ているように思えるのだがどうだろう。

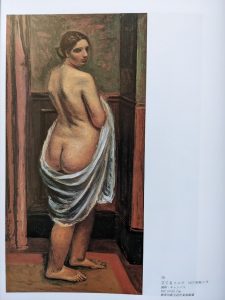

【白衣を纏える】1928

【白衣を纏える】1928  ②【青衣婦人像】1929

②【青衣婦人像】1929

⑧仮題【西洋婦人像】1929

⑧仮題【西洋婦人像】1929  【椅子によれる】1929

【椅子によれる】1929

最後に。繰り返し伊原宇三郎を取り上げてきて気になっていることがある。伊原宇三郎の画業を総覧する本格的な画集が刊行されていないのだ。何とも合点のいかないことである。「何とも致し方がありません。」ではすまされないと思うのである。

本稿は、作品画像ほか多くを1984年徳島県郷土文化会館、1994年目黒区美術館、徳島県立近代美術館開催の伊原宇三郎展図録から教示いただいた。

文責:水谷嘉弘

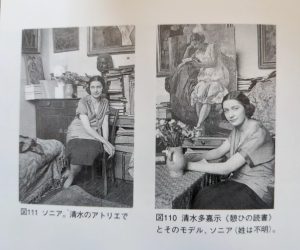

仮題【裸婦ソニア】1927(フランスサイズ10号)

仮題【裸婦ソニア】1927(フランスサイズ10号) ソニア

ソニア  児島善三郎【立てるソニア】1927

児島善三郎【立てるソニア】1927 【憩ひの読書】1928

【憩ひの読書】1928  【緑衣の少女】1927

【緑衣の少女】1927

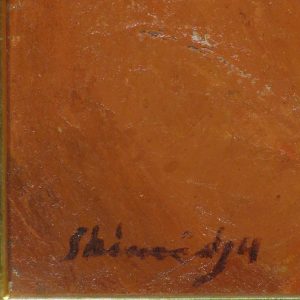

仮題【裸婦ソニア】署名部分

仮題【裸婦ソニア】署名部分

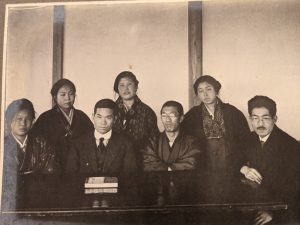

りん、多嘉示、川上茂?、西岡瑞穂(1922年)

りん、多嘉示、川上茂?、西岡瑞穂(1922年) 多嘉示?【婦人像(今井りん像?)】

多嘉示?【婦人像(今井りん像?)】  今井りん(1925年頃)

今井りん(1925年頃)

(写真の人名比定は「青春のモンパルナス」2006井上由理氏に依る)

(写真の人名比定は「青春のモンパルナス」2006井上由理氏に依る)

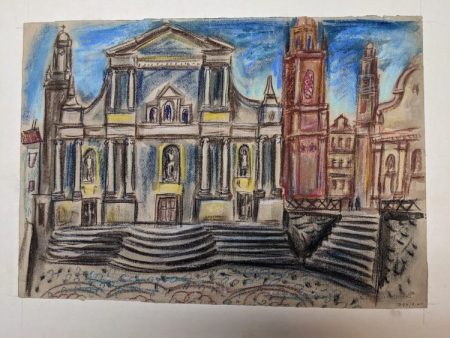

(上海)1924 (ヴェニス)1924~25 (ニース)1927

(上海)1924 (ヴェニス)1924~25 (ニース)1927

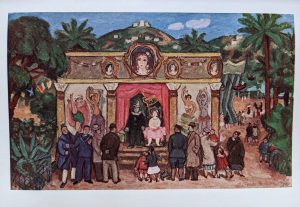

【ベニスの祭日】1925 【巴里の仮装音楽会】1926 【椅子にかける裸婦】1931

【ベニスの祭日】1925 【巴里の仮装音楽会】1926 【椅子にかける裸婦】1931

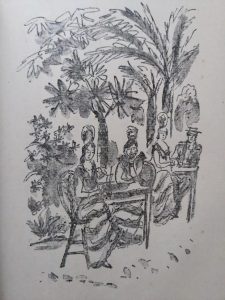

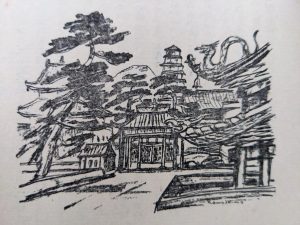

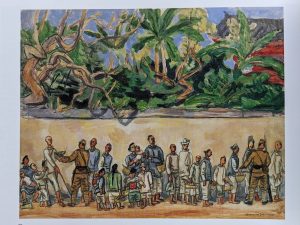

【樹下のカフェー】1933 【須弥福寿廟境内】1934 【奔流(日光)】1936

【樹下のカフェー】1933 【須弥福寿廟境内】1934 【奔流(日光)】1936

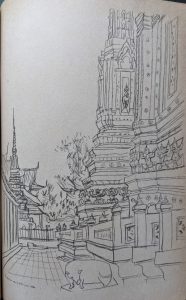

【ワットポー寺院の巨像】1941 【フィリピン服の女】1943 【窓】1959

【ワットポー寺院の巨像】1941 【フィリピン服の女】1943 【窓】1959

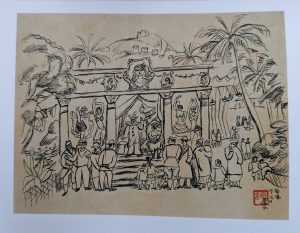

【南仏ニースのお祭り】 【広東避難民】 【ワットチェン(ママ)の塔】

【南仏ニースのお祭り】 【広東避難民】 【ワットチェン(ママ)の塔】

【ニースの祭日】1927 【施米】1939 【バンコク・ワットアルン塔】1941

【ニースの祭日】1927 【施米】1939 【バンコク・ワットアルン塔】1941

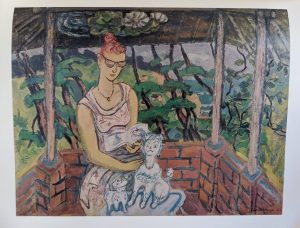

【婦人】1960 【置物の犬を前に】

【婦人】1960 【置物の犬を前に】

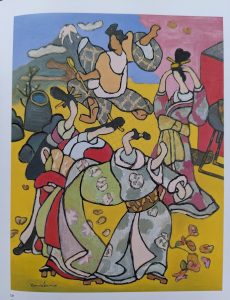

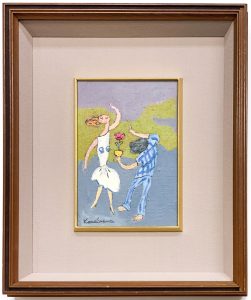

【浮世絵の誘惑】1969 【浮世絵の誘惑(その2)】(全て図録画像)

【浮世絵の誘惑】1969 【浮世絵の誘惑(その2)】(全て図録画像)

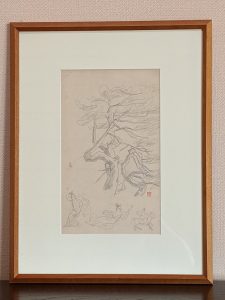

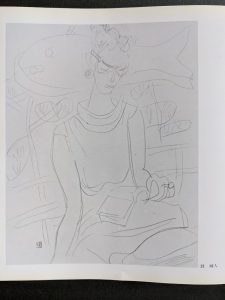

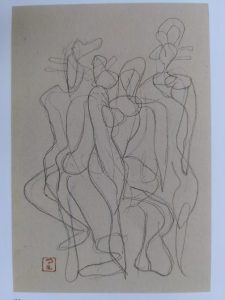

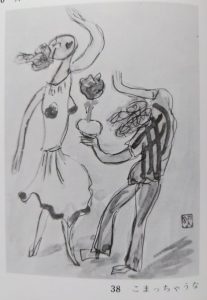

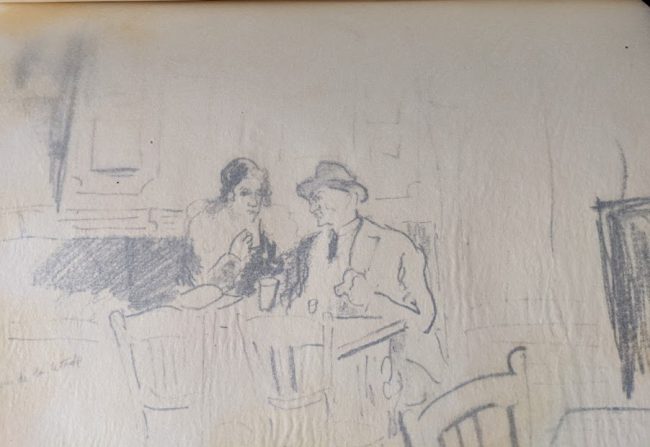

(素描、図録画像)【こまっちゃうな】1968(油彩、SM)

(素描、図録画像)【こまっちゃうな】1968(油彩、SM)

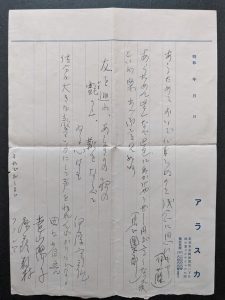

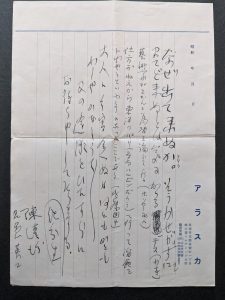

モンパル会メンバーからの久米正雄あて寄せ書き(1932年大晦日)

モンパル会メンバーからの久米正雄あて寄せ書き(1932年大晦日)