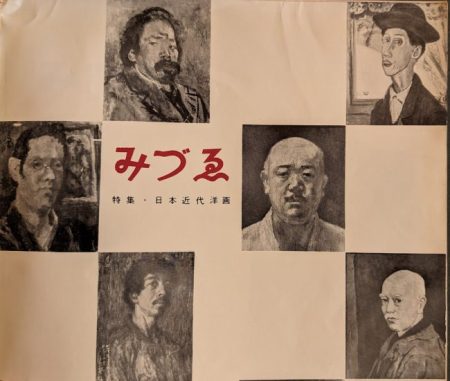

或る画家に興味を持って追いかけていると続けて作品に巡り合うことはよくある。流れが来たというよりそれまで見過ごしていただけで気にし始めたので気付いた、という方が適切かもしれない。ともかく最近のそんな画家が佐分真(1898年生まれ)である。滞欧風景画の秀作【アッシジ】1927、について書いた後、しばらくして挿画【パリのキャフェ】1935、を入手したらまもなく2枚のデッサン(仮題)【椅子による婦人(2)】【裸婦 座像・左向】共に1932、も到来した。

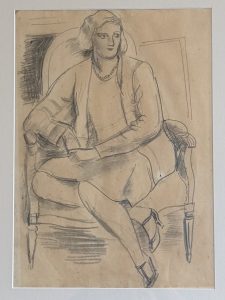

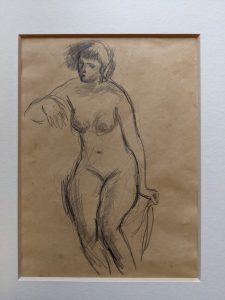

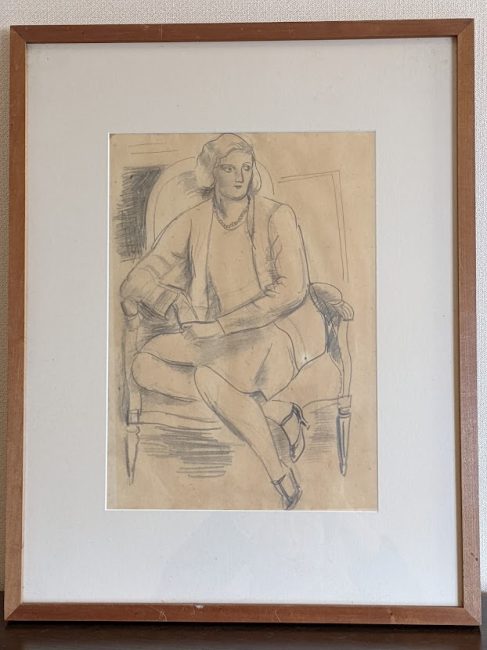

仮題【椅子による婦人(2)】1932鉛筆(35㎝✕26.5㎝)

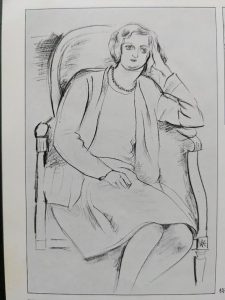

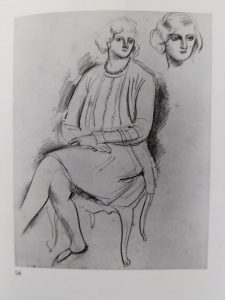

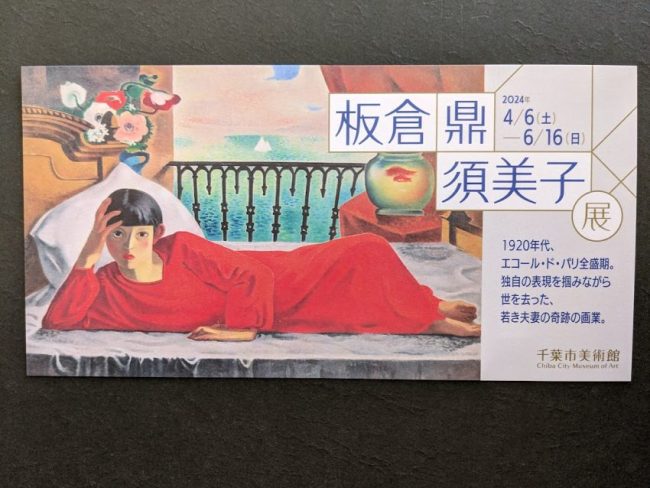

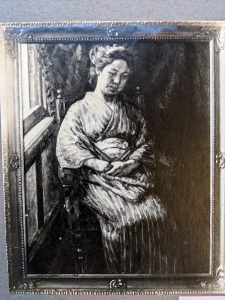

仮題【椅子による婦人(2)】1932鉛筆(35㎝✕26.5㎝)  【椅子による婦人】パンフレット画像

【椅子による婦人】パンフレット画像

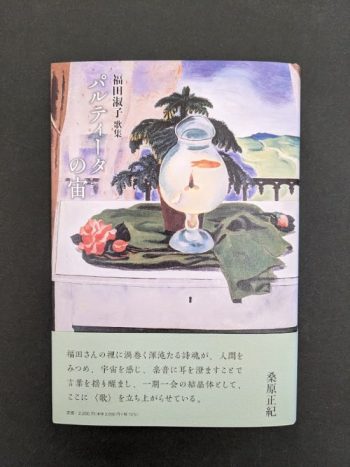

佐分真について書くのは3回目になるので今回は趣味譚にする。

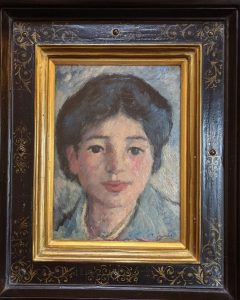

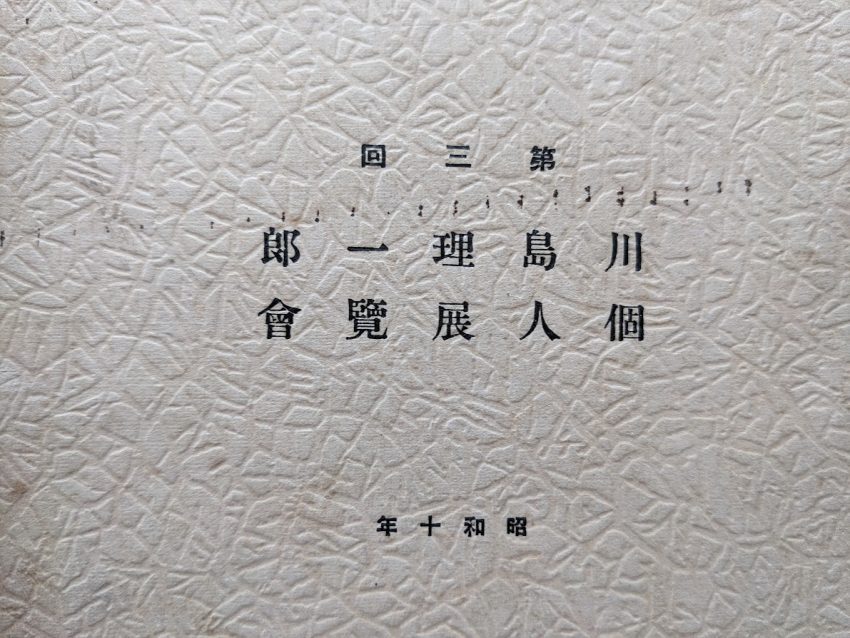

画家は皆、膨大なデッサンを描いているが世に出回ることはあまりない。美術館もFOCUSしている画家の素描類は遺族、関係者から寄贈される等して相当数所蔵しているが油彩画に比し地味なため展示される機会も少ない。佐分にも同様なことが言えよう。1936年10月、没後半年で刊行された画集「佐分真」(限定450部)春鳥会、には油彩画47点の他デッサン11点(コンテ9点、鉛筆2点)が収録されていた。1970年に出身地一宮で素描展が開かれているが、私の手許にある1976年4月の銀座松坂屋「没後40年佐分真展」パンフレットに佐分の妹保子氏が次のように書いている。

(quote)今回没後40年追悼展と銘うつにはあまりにささやかでございますが、油彩の他のほか未公開のデッサン数点を出品いたすことにいたしました。(unquote)

本作デッサン(冒頭画像)はこの時公開されたデッサンと一連の作品と思われる。パンフレットに掲載されたデッサン(紙寸表示なし)とモデル、姿勢、衣装、陰影表現に共通点が多いからだ。そのため本作を【椅子による婦人(2)】と仮題した。額裏には保子氏の鑑書きがあるが、他にも付いていた物があった。スケッチブックから切り離された1枚である。

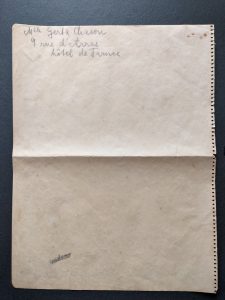

【椅子による婦人(2)】 (1枚目裏)

【椅子による婦人(2)】 (1枚目裏) (1枚目表)

(1枚目表)

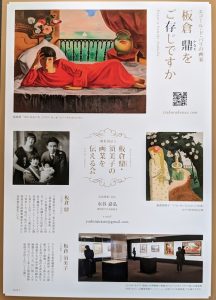

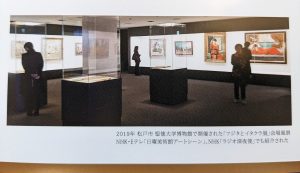

表面左上にフランス語でメモが記され、裏面には次頁表面に描かれたデッサンの鉛筆粉末が薄く付着していたのである。図柄は本作の裏返しだった。スケッチブックの連続した2枚が一緒に切り離されて2頁目の本作が額装、鑑書きされ、1頁目が添えられたと想定できる。なおメモは「マドモワゼル ジェルタ シャソン 9 ダトラ?街 ホテルドフランス」と書かれている。モデルの氏名と描いた場所、当時フランス(パリ)のホテルにはアトリエを持ち賃貸していた所があったようだ。板倉鼎も実家宛ての手紙にその旨を書き連絡先住所をホテル内としていた時期があった。

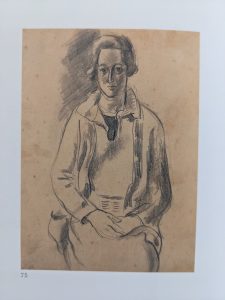

【裸婦 座像・左向】

【裸婦 座像・左向】

もう1枚のデッサン【裸婦 座像・左向】の方は、1981年5月丸の内画廊「没後47年佐分真遺作展」パンフレットに掲載されていた。これにも佐分保子氏が「兄を偲んで」を寄せている。[・・兄が生前、参考にしろとて手づからくれた数冊のデッサン帳を宝物と思って、空襲の折も防空壕にかかえてにげていたので、百年もたったような色になっている・・]

現在、佐分の素描類は愛知県美、名古屋市美、一宮市博が多数所蔵している。1997年一宮市博物館「画家佐分真の軌跡」展には【ネックレスの女】1932作、2011年一宮市三岸節子記念美術館「佐分真 ―洋画界を疾走した伝説の画家―」展には【カーディガンの女】1932作、が愛知県美から出品されている。

モチーフだけでなく、紙寸34.8㎝✕26.5㎝、紙質は本作と合致しており同じスケッチブックから切り離された作品であろう。

【ネックレスの女】図録画像

【ネックレスの女】図録画像  【カーディガンの女】図録画像

【カーディガンの女】図録画像

佐分にはこのモチーフのデッサンが、1929年(第1期渡欧時)と、1932年(第2期渡欧時)に多く残されている。子息純一氏は著書(真の追想録)に、「巴里日記」の1929年1月、2月分から該当する部分を転載して、

「・・・(この時期の日記に)しばしばその構図を描きとめている・・・これらの女性像の一部は油彩で完成されたものもあるが、むしろ素描のほうに同じような構図のものが多く、私の手元に当時のものとおぼしきデッサンが少し残っている。」と述べている。

さて1枚目のデッサンの付帯物はスケッチブックの1枚だけではなかった。「遺品分け包み」と表書きのある二つ折りされた和紙に挟まれた「墨書スケッチ」と「自筆スケッチ葉書」(17歳時)も付いていた。

「遺品分け包み」の表書き「上 佐分真遺作」は鑑書きした能書家、保子氏の筆跡に似ている

「遺品分け包み」の表書き「上 佐分真遺作」は鑑書きした能書家、保子氏の筆跡に似ている

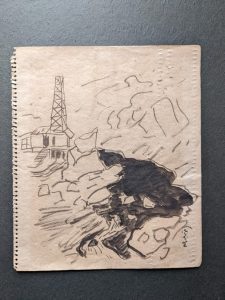

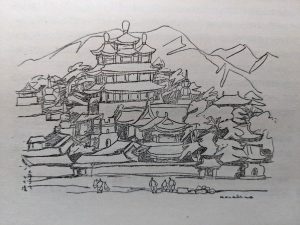

「墨書スケッチ」(制作年不詳)スケッチブックから切り離された墨書スケッチ1枚(22㎝✕19㎝)、右下署名の「佐分生」は帰国後の佐分が使った事例がある

「墨書スケッチ」(制作年不詳)スケッチブックから切り離された墨書スケッチ1枚(22㎝✕19㎝)、右下署名の「佐分生」は帰国後の佐分が使った事例がある

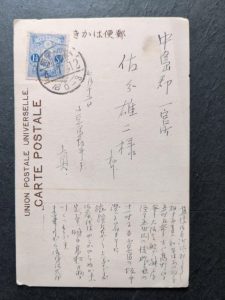

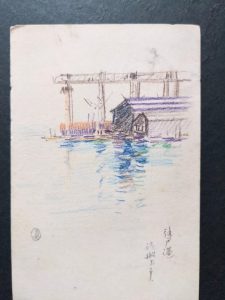

「自筆スケッチ葉書」1915年7月12日付(発信地小豆島、神戸港スケッチ)

「自筆スケッチ葉書」1915年7月12日付(発信地小豆島、神戸港スケッチ)

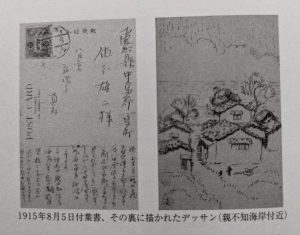

美校受験のため東京に出た中学5年の夏休み、全国を旅したようだ。律儀で筆まめな佐分は行く先々から母や一宮在の叔父宛に葉書を投函している。この葉書については子息純一氏が著書に、[・・北海道から九州にかけて旅行したことが、母親への便りで判明している。各地からの葉書が九枚残っているが、消印に4の年号(註:大正)がはっきり読みとれるものがあり・・・宛名は母上様、自分は真とだけ署名している・・・発信地は、小樽―青森―松島―仙台―日光―厳島―久留米・・・8月12日から25日の便り・・・]と書いている。2011展図録には叔父宛の8月5日付新潟発、親不知海岸スケッチを添えた葉書写真が掲載されているが、本状はそれと同種である。図録解説は8月の佐分の道程が示されており、本状に依って先立つ7月の道程も明らかになる。

1915年8月5日付 図録画像

1915年8月5日付 図録画像

以上が今回のこぼれ話である。どうと言うことのないinformation only に過ぎない。が、入手した者としては付帯物が興味深い品々で思わぬ幸運に恵まれた気分になったし、作品本体からだけでは味わえないだろう、画家佐分真を身近に感じたことが嬉しかった。

後日談。佐分真について書いてきたこぼれ話3篇を通して、その図録から多くを学んだ1997年一宮市博展と2011年一宮市三岸節子記念美展の両方を学芸員として担当した毛受英彦(めんじょうひでひこ)氏に会うことが出来た。今回の件についても訊ねてみた。あくまで推測だがと前置きされた上で、1976年銀座松坂屋展の後、真の妹保子氏が所蔵していた兄ゆかりの作品や関連資料を美術館に寄贈したり縁戚知人に遺品分けの形で配り一部は画商等を経由して市場に出たようだ、と教えてくれた。本作もそのうちの1点ではないか、と直感した。この展覧会はそれまでの展覧会と違い保子氏が企画し名古屋以来の所縁深い松坂屋に持ち掛けたようである。彼女にとって兄没後40年をひとつの区切りと思い定めての一連の行為だったと推測する。調べてみると当該展パンフレットに所蔵佐分保子となっている作品群は大作のほとんどが後年の展覧会図録では愛知県美はじめ公立美術館の所蔵となっている。更に毛受氏は、1回目の展覧会は佐分の子息、佐分純一慶應義塾大学名誉教授(当時)が「画家佐分真 わが父の遺影」1996(前出の著書)を上梓したばかりの高揚感がおありで懇切熱心に協力してくれたこと、2回目の展覧会は協力業者の担当者が熱意を持って取り組んでくれ展覧会副題―洋画界を疾走した伝説の画家―は二人して考え抜いた末のキャッチコピーだ、等々を懐かしく語ってくれた。

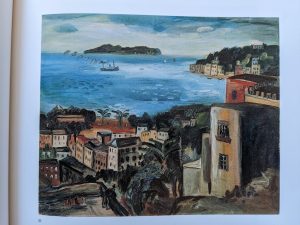

佐分は1927年1月から1930年12月まで渡欧し、1年程国内に居て1931年10月再び渡欧する。しかし前回と違い親しい友人はみな帰国しフランスでの味気ない生活に嫌気がさしたようで1932年12月日本に戻る。約1年間と短い期間だった。風景画はほとんど描かず、1929年10月のオランダ行で出会ったレンブラントへの傾倒を持続し光と影を強調した重厚で精神性を感じる人物画を多く描いた。本作をはじめとする多数の婦人デッサンはそれらの作品とは趣が異なる印象がある。しかし、画家にとって油彩画完成に至る下図段階でのデッサンの繰り返しは必須の過程であり、帰国後、帝展特典を重ねた室内人物画に通じて行く佐分真の姿勢を示す証左だと言えよう。

文責:水谷嘉弘

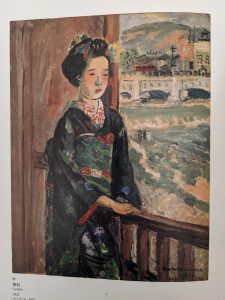

大久保作次郎【鏡の前】1939(20号)

大久保作次郎【鏡の前】1939(20号) 青山熊治【婦人像】1926(8号)

青山熊治【婦人像】1926(8号) 田辺至【少女ノ顔】1920年代後半(推定)(4号)

田辺至【少女ノ顔】1920年代後半(推定)(4号) (参考)板倉鼎【黒いショールの女】1924年頃 所蔵者宅で撮影

(参考)板倉鼎【黒いショールの女】1924年頃 所蔵者宅で撮影 鈴木千久馬【少女の顔】1935年(6号)

鈴木千久馬【少女の顔】1935年(6号)

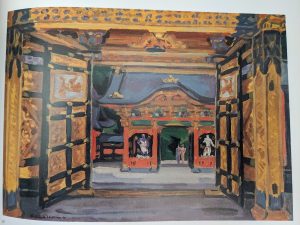

【夜叉像 三代将軍廟】1933(SM) 【少女】1935(SM)

【夜叉像 三代将軍廟】1933(SM) 【少女】1935(SM)

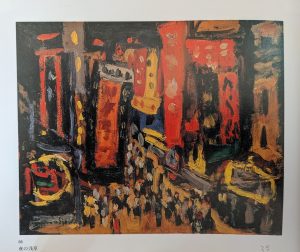

【尾張町筋の夜】1935(3号) 【秋の百花園】1935(3号)

【尾張町筋の夜】1935(3号) 【秋の百花園】1935(3号)

【リュクサンブール公園】1925 【ナポリよりポッツオリを望む】1925

【リュクサンブール公園】1925 【ナポリよりポッツオリを望む】1925

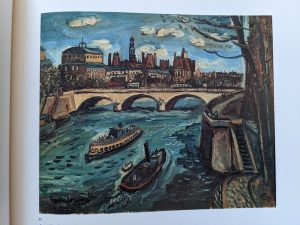

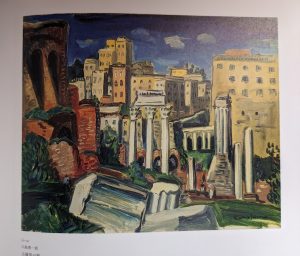

【セーヌ風景】1926 【古羅馬の跡】1926(全て図録画像)

【セーヌ風景】1926 【古羅馬の跡】1926(全て図録画像)

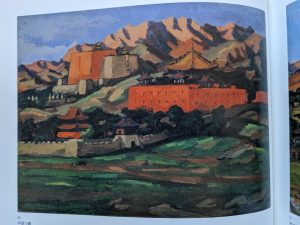

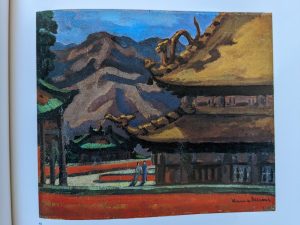

【承徳大観】1934 【須弥福寿廟 承徳 黄金之龍】1934(共に図録画像)

【承徳大観】1934 【須弥福寿廟 承徳 黄金之龍】1934(共に図録画像)

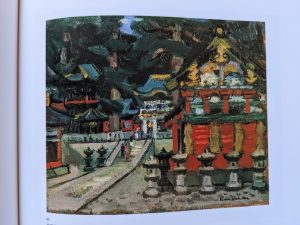

【東照宮】1933~36頃 【夜の浅草】1935(共に図録画像)

【東照宮】1933~36頃 【夜の浅草】1935(共に図録画像)

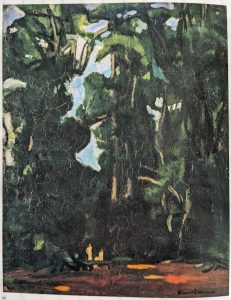

【緑陰】1935 【夜叉門】1936(共に図録画像)

【緑陰】1935 【夜叉門】1936(共に図録画像)

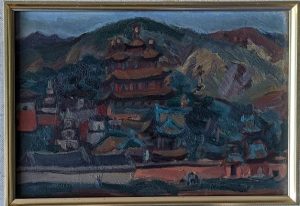

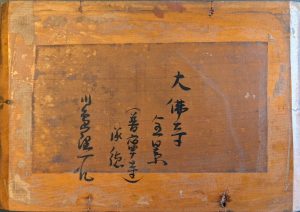

(1934年作)挿画画像 【大佛寺全景】1934(SM)

(1934年作)挿画画像 【大佛寺全景】1934(SM)

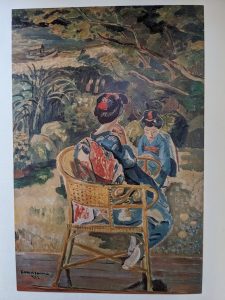

【舞妓】(図録画像) 【舞妓】(図録画像) 【舞妓】(水谷撮影)1923

【舞妓】(図録画像) 【舞妓】(図録画像) 【舞妓】(水谷撮影)1923

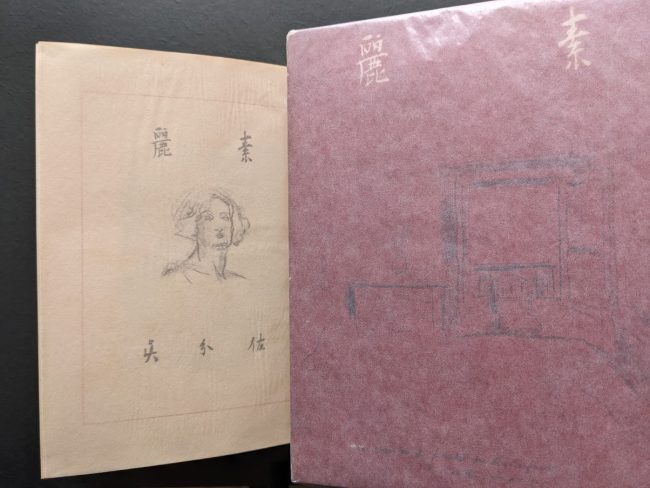

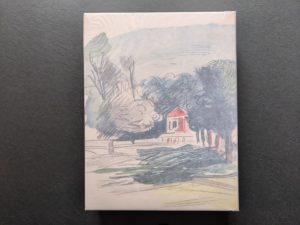

「素麗」表紙スケッチ(パリ郊外 couilly風景)

「素麗」表紙スケッチ(パリ郊外 couilly風景)

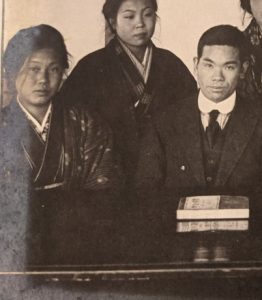

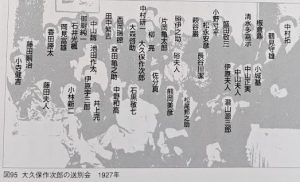

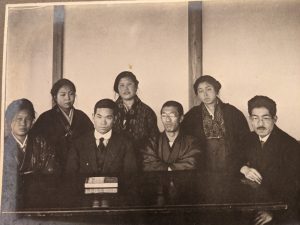

(人名比定は「青春のモンパルナス」井上由理氏)

(人名比定は「青春のモンパルナス」井上由理氏)

(「巴里週報」第86号)

(「巴里週報」第86号)

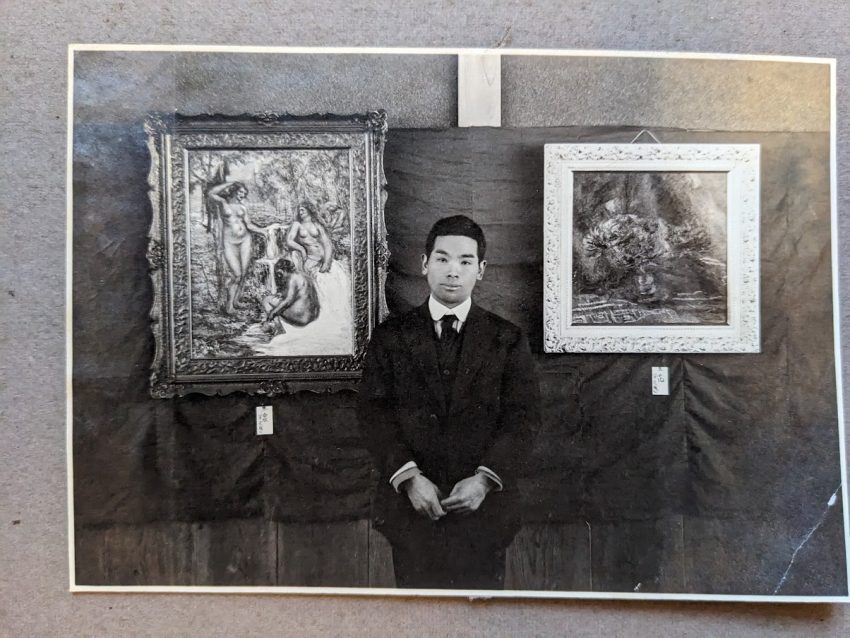

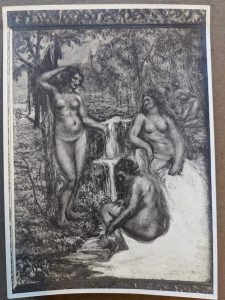

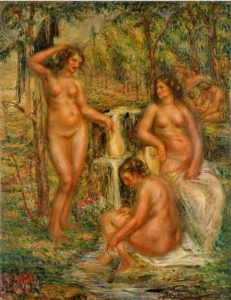

【泉】1922諏訪高女会場撮影

【泉】1922諏訪高女会場撮影  【泉のほとり】ポーラ美術館

【泉のほとり】ポーラ美術館 【花】1922諏訪高女会場撮影

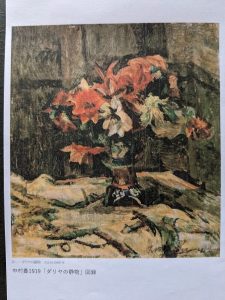

【花】1922諏訪高女会場撮影  【ダリアの静物】1919

【ダリアの静物】1919 【泉】未完成表示

【泉】未完成表示  【花】未完成表示

【花】未完成表示 自宅庭先の中村彜(多嘉示撮影)

自宅庭先の中村彜(多嘉示撮影)  展覧会場の多嘉示(中原悌二郎作品と)

展覧会場の多嘉示(中原悌二郎作品と) (前列左から)今井りん、多嘉示、川上茂?、武井直也

(前列左から)今井りん、多嘉示、川上茂?、武井直也 作者、画題不明の「婦人像」

作者、画題不明の「婦人像」