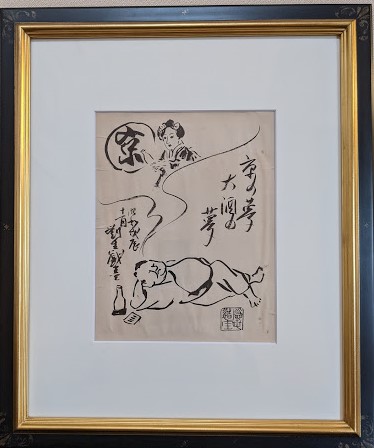

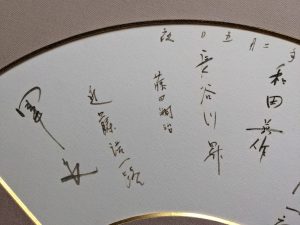

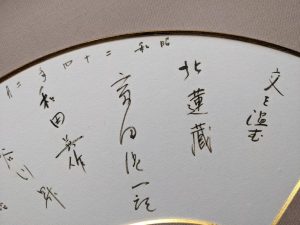

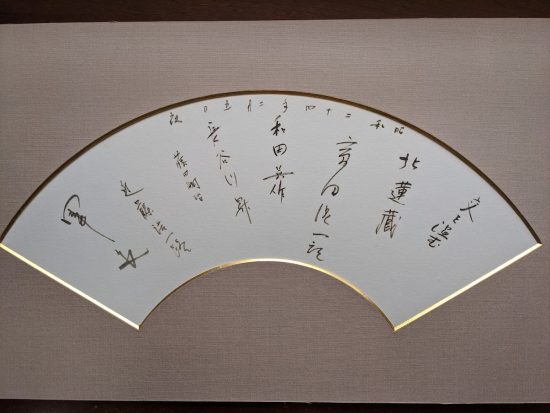

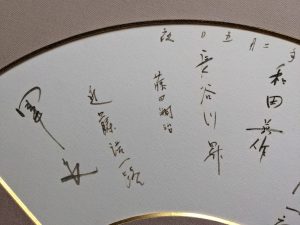

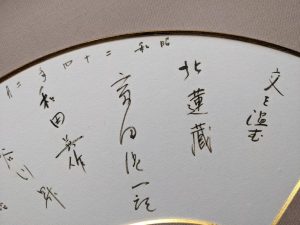

藤田嗣治の署名もある扇面色紙がある。東京美術学校西洋画科出身者7名の[交を温む]と題した寄書きである。扇面上部に[昭和24年2月5日夜]とあり資料性も有るかもしれないと気付いた。藤田は翌3月10日に羽田からアメリカヘ旅立っているからである。そのままフランスに移りやがて帰化してその地で亡くなった。日本における最後の同窓会だったのではなかろうか。出席者の顔ぶれは藤田と美校同期(明治43年3月卒業)の長谷川昇、田中良、近藤浩一路、明治44年卒業の富田温一郎、大先輩和田英作(明治30年卒業)、北蓮蔵(明治31年卒業)である。

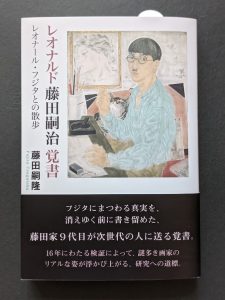

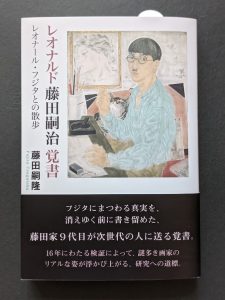

藤田嗣治を巡る当時の状況を鑑みると、彼と気持ちの繋がっていた、彼が信頼を置いていた面々が密やかに送別の場を設けたのではないかと思う。公けになった記録には残っていないかもしれない。戦後の藤田嗣治に対する世間の目は厳しいものだった。嗣治の又甥、藤田嗣隆氏の「レオナルド藤田嗣治覚書」には、平成18年の回顧展を訪れた老人が語ったというエピソードが紹介されている。「江古田の藤田家の近所に住んでいた少年時代、野球遊びのボールが庭に飛び込んだので取らせて貰いに行った話を親にしたら、あんな戦犯の家なんかに行くんじゃない、とえらく叱られました」。

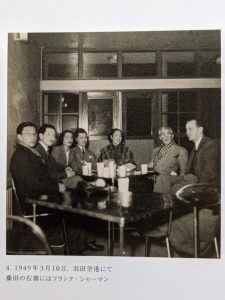

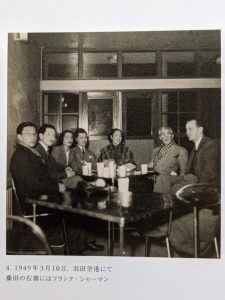

藤田の評伝や展覧会図録には[藤田は出国前の数ヶ月、世間から身を隠した。詮索好きな記者たちや彼を誹謗する者によって、脱出計画が頓挫させられるのを恐れたのである][ジャーナリストとの接触を嫌った藤田は夫人と二人、九段の外国人向けのホテルに身を隠した]といった記述があった。当夜、惜別の辞で藤田はもう日本へは帰ってこない、との覚悟を述べたのだろうか? 翌月、見送りの岡田謙三夫妻らを前に羽田で語ったという「絵描きは絵だけ描いてください。仲間げんかをしないで下さい。日本画壇は早く世界的水準になって下さい」は、よく知られた言葉である。

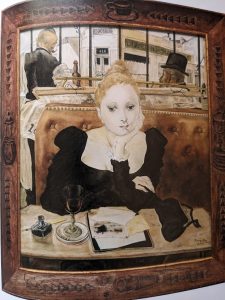

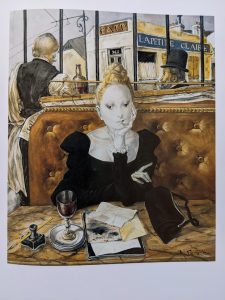

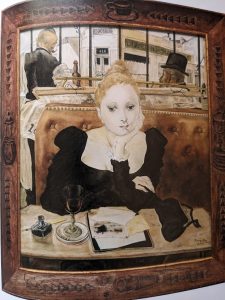

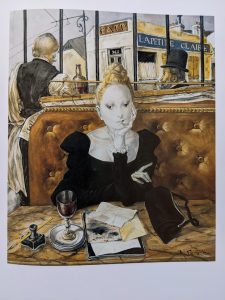

1949・昭和24年3月、ニューヨークに到着した藤田は戦後の代表作【At the Café :(日本語表記)カフェ】を制作し11月マシアス・コモール画廊の個展で発表する。この名作には複数のversionがあることが知られているが興味深いエピソードを藤田嗣隆氏から伺った。

ニューヨークで描いて発表した1st versionの背景にあるカフェの看板は[LA PETITE MADELEINE]と書かれている。これは藤田4番目の夫人で日本でも一緒に住んだマドレーヌを追憶していると思われる。嗣隆氏によればマドレーヌは藤田にとって何人もいた好みのモデルの中でも最良の女性だったようだ。彼女が昭和11年6月、東京戸塚の藤田のアトリエで急逝した後に結婚した5番目の妻が君代氏である。君代氏は画中の[LA PETITE MADELEINE]に嫉妬したらしい。藤田はニューヨークでの発表から14年経った1963年までに2nd versionを完成させる。この作品のカフェの看板は[LA PETITE CLAIRE]となっている。君代氏の洗礼名Marie Claire Angeに因んでいるのだ。(この話はその後刊行された前出の同氏の著書にも書かれている。また本作の別versionは当該2点の他にも油彩2点、デッサン3点が残されている)

それを聞いて早速、本邦で公開された【カフェ】or【カフェにて】について調べてみると面白いことが分かった。2006年3月東京国立近代美術館で開催された「生誕120年藤田嗣治展―パリを魅了した異邦人―」には後者の1963年頃完成の[LA PETITE CLAIRE]version(個人蔵)【Café:(日本語表記)カフェにて】が出品されている。同展の図録には「ことに多大なるご厚意を賜りました藤田君代夫人には本展主催者一同心から感謝を申し上げます」の表記があった。一方、12年後の2018年7月東京都美術館「没後50年藤田嗣治展」では1949年の[LA PETITE MADELEINE]version(パリ、ポンピドゥーセンター蔵)【At the Café: (日本語表記)カフェ】が展示されている。10年余の時間を挟んで両作を観るに際して前もってモデルの表情の微妙な違いや指、ペンの描き方の変化を確認していたが、背景の看板まで気が回らなかった。また、原作表記と日本語表記にいりくりがあるように思うのだがこの点の事情は不明だ。

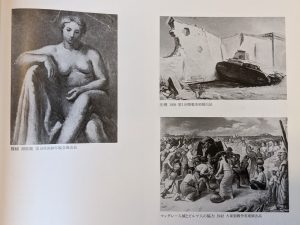

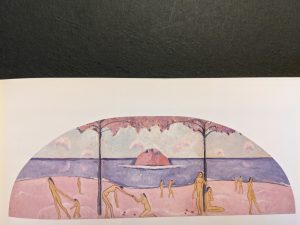

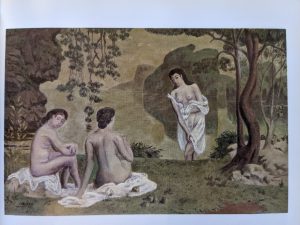

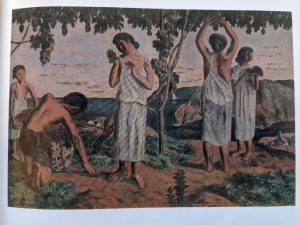

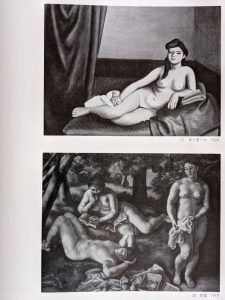

(2点の画像を展覧会図録から紹介する)

【At the Café :(日本語表記)カフェ】【Café:(日本語表記)カフェにて】

後年の作に比し、当初の【カフェ】は藤田の創作意図やその後の寄贈、手製の額縁に至るまで研究者から様々な見解が示されており藤田作品群でも重要な位置付けにある。ニューヨークに居ながらパリの、しかも1次大戦前を彷彿させる店内や風景、右手後方には後年作には居ない松葉杖の点景人物が描かれている。1950年2月パリに渡った藤田は翌51年、本作、サロンドートンヌ入選作【私の部屋】(1921年作)等計4点をフランス国立近代美術館に寄贈した。

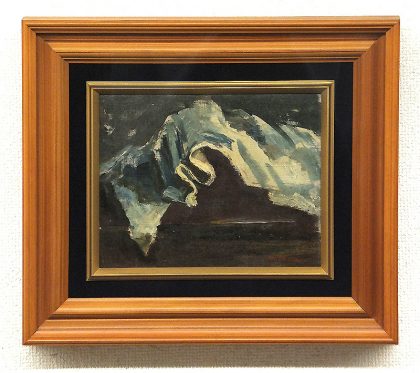

蛇足ながら前々からこの作品に惹かれていた私は2006年展覧会時、ミュージアムショップで【カフェにて】のロイヤルコペンハーゲン製陶板画が限定販売されていたのに気付いてすぐに申し込んだ。陶板の質感が藤田の[乳白色の肌]にマッチしていると感じたのである。人気があって追加で製造するとの事だったがしばらく待たされて届いたときは嬉しかったのを覚えている。

【カフェにて】ロイヤルコペンハーゲン製陶板画

【カフェにて】ロイヤルコペンハーゲン製陶板画

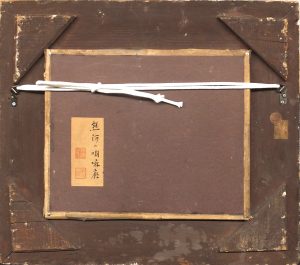

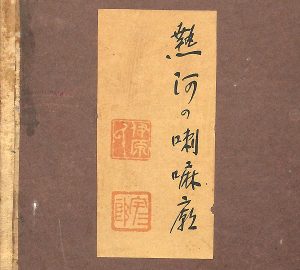

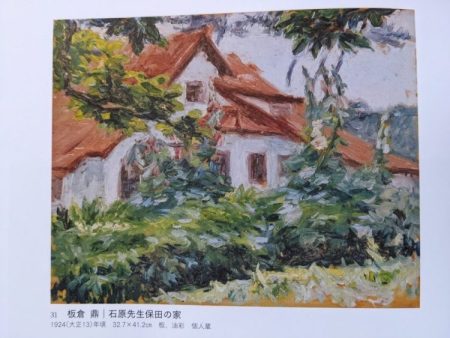

寄書き扇面色紙は綺麗に表装され専用のタトウに収められていた。席上複数枚揮毫され各氏が持ち帰ったうちの一点かと思われる。前出の藤田嗣隆氏は嗣治の兄継雄の孫にあたる。嗣治の面影を感じさせる方で「フジタとイタクラ」展(2019年聖徳大学博物館)に来場いただき、板倉鼎の姪の方とお引き合わせした。お二人の大叔父(伯父)は90年前パリで会っていたのである。

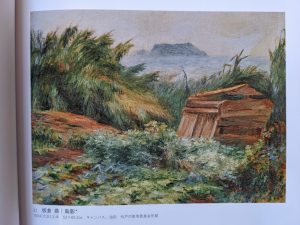

最後に。1949年3月、藤田嗣治は日本から追われる思いで母国を離れ、1968年1月、81歳で亡くなるまで二度とその土を踏まなかった。しかし、帰化し洗礼を受けても日本を思い続けていたとの多くの証言がある。ある美術評論家は、[パリにいて日本を描いた藤田嗣治、パリに行ってもパリを寄せ付けなかった小出楢重、パリにいてパリに徹した佐伯祐三]と表現している。

今日、エコール・ド・パリ、更に近代西洋絵画史を語る際、日本人画家として名が出るのはレオナール・フジタである。東京美術学校で学んだ手法を捨て日本国籍を返上した彼の作品がパリ、サントノレ通りにある駐フランス日本国大使公邸に飾られていた。遭遇した時、私は、天国の藤田は喜んでいるのか、冷やかに見ているのか、測りがたく感じたものであった。

駐フランス日本国大使公邸(藤田嗣治と東山魁夷)

駐フランス日本国大使公邸(藤田嗣治と東山魁夷)

(文責:水谷嘉弘)

【カフェにて】ロイヤルコペンハーゲン製陶板画

【カフェにて】ロイヤルコペンハーゲン製陶板画

駐フランス日本国大使公邸(藤田嗣治と東山魁夷)

駐フランス日本国大使公邸(藤田嗣治と東山魁夷)

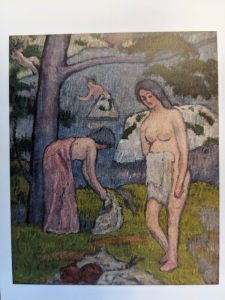

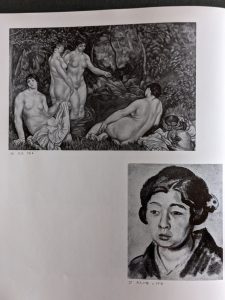

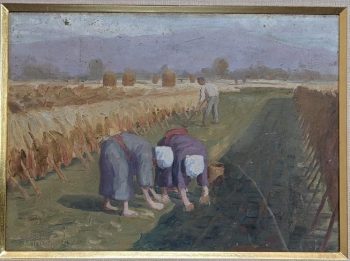

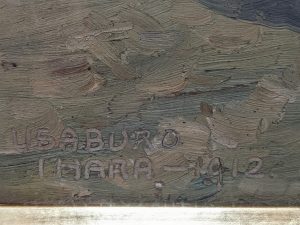

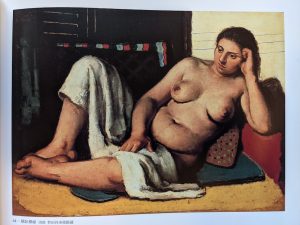

【横臥裸婦】1928(図録画像)

【横臥裸婦】1928(図録画像)