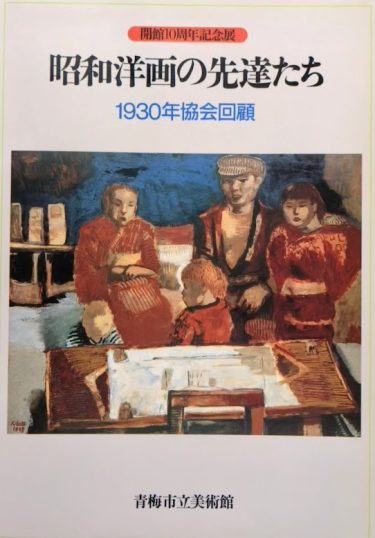

再びこだわり話から始める。額の裏面から表面の作品や作者に関する情報を得る試みだ。田辺至、伊原宇三郎こぼれ話で、額裏に貼られた名刺やシールから制作年を引き出した。今回は、大正、昭和戦前期の近代日本洋画を牽引した官展アカデミズムを担った一人、北島浅一(きたじまあさいち、1887・明治20 年〜1948・昭和23年)である。

北島がボードに走り描きした柿の絵がある(4号)。余白が大きく単彩であれば水墨画の趣きがある。天性の素描家で、俗に言う「描けてしまう」画家である。画学生時代、滞欧時、帰国後のどの作品を観ても線で形態を捉え立体感を出す技量は抜群だ。淡白な着色で量感も醸し出す。洒落っ気や遊びっ気に富んでいるのか、大雑把過ぎたり端折ったりするきらいがあるのだが、その分、引く線の魅力が引き立つ。それを味わいたくてサッと描き流したような柿図を手に入れた。そうでなくても余白だらけの背景を、幅広の固めの筆で白く刷いてある。遠くから観るとスカスカだがこの白がいい。

この作品のボード裏に古びた紙片が貼られていた。[杉並区西荻窪 北島浅一]と判読出来、電話番号も読み取れる。そこから本作の制作年がわかるのでは、と調べてみた。年譜に依れば、北島が西荻窪に越してきたのは1926・大正15年。その少し後から「朝一(あさいち)」の雅号を使い始めたようだ。それに合わせてか、当時の洋画家によくみられる英字サインに変えて漢字印[朝]を多用する。1929・昭和4年頃からだという。本作は[朝一]サインだけだ。そこで制作年は、1926〜1929年の間かと推定した。[朝]の崩し方などから更に後年作の可能性もあるが、円熟期に入った彼が活発に働いている頃で、絵から活き活き感が伝わって来る。

北島浅一

北島浅一  御厨純一

御厨純一

こだわり話はここまでにして、この後はもう一人、奇遇とも言えるほど彼とそっくりな経歴の持ち主、だが画風は対照的な画家、御厨純一(みくりやじゅんいち)にも触れながら書いていく。

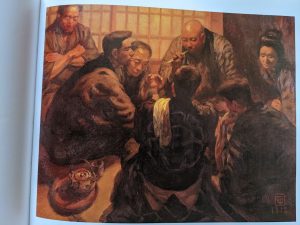

北島浅一は1887・明治20 年生まれ。佐賀県小城中学生の時、当地を訪れた美校生、辻永(1884年生まれ)の絵を見て画家を志し上京して白馬会研究所で学び、1907年東京美術学校に入学した。卒業は萬鉄五郎(1885生)、栗原忠二(1886生)や片多徳郎(1889生)と一緒で萬が【裸体美人】を提出した1912・明治45年、北島の【石炭運】は御厨の【擬講】と共に買上げとなった。翌1913年第7回文展に【蜀江の夕】が初入選して以降、第9回から12回まで連続入選。卒業7年後の1919・大正8年パリに渡る。エコール・ド・パリが全盛を迎える1920年代以前に渡欧した世代で一つ歳上に青山熊治、川島理一郎、田辺至、藤田嗣治らがいる。熊岡美彦(1889生)は同期入学である。「パリ豚児」と呼ばれる世代より10歳近く年上になる。1921年【踊り場】がサロン・ドートンヌに入選、翌年帰国する。

【パリーの踊り子】1922

【パリーの踊り子】1922  【裸婦】1926

【裸婦】1926

帰国後の1924・大正13年第5回帝展から1934年第15回(最後の)帝展まで、継承した新文展でも入選を続ける。1948・昭和23年61歳で逝去するまで官展の常連であった。団体活動としては、1920・大正9年四十年社、1929・昭和4年第一美術協会の創設メンバーに名を連ねた。両会には多少の出入りはあるが基本形は青山、片多、熊岡、栗原、御厨、萬、佐藤哲三郎(1889生)、三国久(1885生)ら美校同級生である。

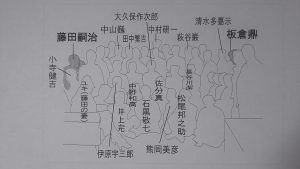

もう一人の御厨純一は、北島と同じ佐賀県出身。佐賀市生まれで北島の小城郡は近隣である。中学のとき同じ教師(梶原熊雄、京都府画学校出身1870生)に絵を習い、美校入学年も卒業年も卒業制作買上げまで一緒、生年だけでなく没年も同じだった。1913・大正2年に撮影された1枚の写真がある。佐賀県美術協会設立会合で場所は上野。黒田清輝と同じ歳の久米桂一郎(1866生)、岡田三郎助(1867生)は美校教授、北島、御厨は前年卒業したばかりであった。若い二人の姿は性格人柄を示しているようでその画風までもうかがわせる。

さて北島浅一に戻る。実は北島の画業の全容がよくわからない。帰国した1924年5月に滞欧記念個展が三越で開催され多くの作品が流通したと思われる。一方、後年の制作では、違う「朝一」が描いたのではないか、と思うような絵もよく見かける。掴みどころがない、という方が適切かもしれない。その年次、キャリア、実力から言って大正、昭和戦前期画壇における中心となるべき人物であるにもかかわらずそういった存在になっていないのも不思議だ。北島の個性もあろう。組織運営、人事には興味なく不得手だったのかもしれないが、しかし当時の帝展内部の事情も背景にあった。

大正後半の文展→帝展改組に伴い1922・大正11年、中村彜(1887生)、片多、牧野虎雄(1890生)が帝展審査委員に就き、改元前後に熊岡、青山、田辺が新設の帝国美術院賞を受賞して北島・御厨世代が画壇中枢となった。しかし直後の1925・大正14年以降、フランスから帰国した中村研一(1895生)前田寛治(1896生)、中野和高(1896生)らの作品が帝展の沈滞を打破し新旧の在野団体とも渡り合えるとの世評が高くなり、1929、30年には前田、鈴木千久馬(1894生)が審査委員となる。一方で北島の仲間は青山、片多が相次いで亡くなる(1932年、1934年)等、帝展内部における勢力図が一気に変わったのである。若返りである。北島浅一の帝展出品作への合評会批評からはそれを感じ取ることができる。帝展後輩組のコメントは直截的で遠慮がない。(そこからは北島世代と彼らとのデッサン手法の違い、彼らが陥った帝展大作主義の弊なども読み取れる。)

1917(第11回文展)萬鉄五郎:何処までも感興本位の人・・作品はいつでも面白いが不満な処はいつでもある・・(描かれた娘は)生き生きとしている。

萬は北島と同級生。この評が北島作品のイメージを規定することになる。以下、帝展となった後の後輩連中からの評である。

1924(第5回帝展):太い線でグイグイ・・手際はうまい・・墨画の味・・カリカチュアの趣をさえ持っている・・複雑な構図に筆を染めたらどうか・・

1925(第6回):垢ぬけした・・外国に行ってきた人らしいスッキリ・・そろそろ大物に・・

1927(第8回):色調がいい、要領はいい、帝展の会場ではコクが足りない、デッサンに不備が多い為に平面、シャレタ絵、技巧もシッカリ、軽い處、その軽い處を狙ったのだろう・・

1928(第9回):もっと傑れた技巧を持っている筈、あまい、一寸気を付ければいい好きな絵、技術色彩に異存はないが対象の把握力に浅さ、大ヅカミな集約的コンポジションを・・

1931(第12回):少しふざけ過ぎている

1932(第13回):つつましやかな處がいいと思う

1936(新文展):荒い筆でここまで人物を描けるとは容易ならざるものだ

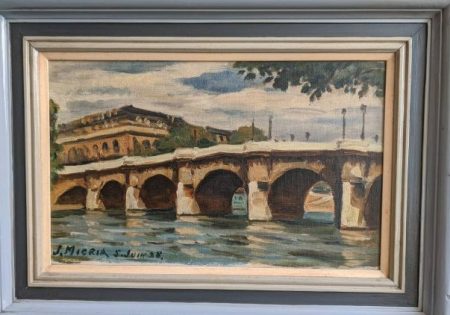

【パリー郊外】1921(10号)

【パリー郊外】1921(10号) 【中庭】滞欧作

【中庭】滞欧作

【路上】滞欧作

【路上】滞欧作  【三人の女】滞欧作

【三人の女】滞欧作

私見では、北島浅一が本領を発揮し傑作群を残したのは滞欧時代である。特に中期以降の軽妙で素早いタッチは、華やかで動きのある近代都市パリのタウンシーンに合致しているのだ。描く側と描かれる側の感性がドンピシャである。

一つ年下の安井曾太郎がフランスから戻った後、日本の風土をモチーフにすることの困難さから長いスランプに陥り、画壇では日本的油彩画の追求というテーマが流行ったりした。北島にも同様の葛藤、志向があったのだろうか。1934・昭和9年、第一美術協会を退会した後は官展(系)を発表の場に画題も自然の風景が主となり奔放な輪郭線も少なくなっていった。時に南画的仏教画的でもあった。しかし、1948・昭和23年61歳で逝去するまで、生涯を通して官展への出品は絶やさず、その常連であり続けた。 (この項続く)

本稿、続稿は【北島浅一・御厨純一展図録】1986年佐賀県立美術館刊(松本誠一氏執筆)から多くを教示いただいた。

文責:水谷嘉弘

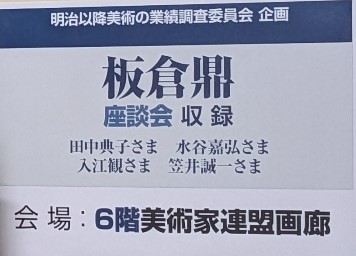

前列左、笠井誠一先生 右、入江観先生

前列左、笠井誠一先生 右、入江観先生 笠井先生

笠井先生  入江先生(日動画廊個展会場にて)

入江先生(日動画廊個展会場にて)

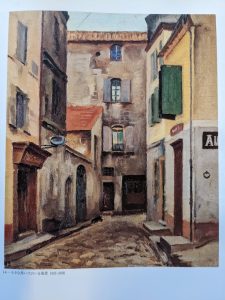

板倉鼎「巴里風景」1929・昭和4年作 キャンバス,油彩

板倉鼎「巴里風景」1929・昭和4年作 キャンバス,油彩 板倉鼎「金魚」1928・昭和3年作 キャンバス,油彩

板倉鼎「金魚」1928・昭和3年作 キャンバス,油彩

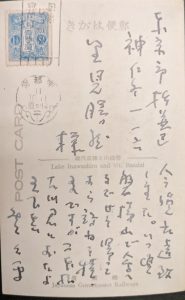

熊谷登久平 絵葉書投函日1936・昭和11年10月11日宇都宮発

熊谷登久平 絵葉書投函日1936・昭和11年10月11日宇都宮発

熊谷登久平関係資料

熊谷登久平関係資料 荒井龍男 絵葉書投函日1934・昭和9年9月15日ソウル発

荒井龍男 絵葉書投函日1934・昭和9年9月15日ソウル発

荒井龍男関係資料

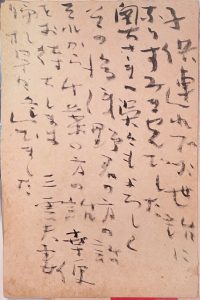

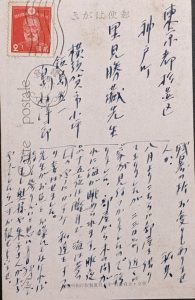

荒井龍男関係資料 島村洋二郎 絵葉書投函日1943・昭和18年5月17日横須賀発

島村洋二郎 絵葉書投函日1943・昭和18年5月17日横須賀発 島村洋二郎手書きノート「五線譜の詩集」

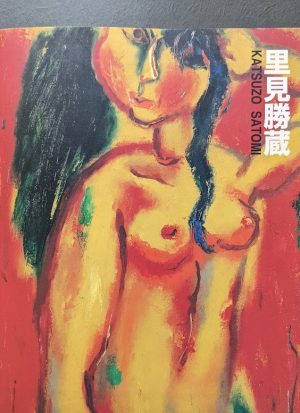

島村洋二郎手書きノート「五線譜の詩集」 里見勝蔵「ルイユの家」(昭和35年作)

里見勝蔵「ルイユの家」(昭和35年作) 里見勝蔵「(仮題)フランスの田園風景」(昭和30年代後半~40年代前半)

里見勝蔵「(仮題)フランスの田園風景」(昭和30年代後半~40年代前半) 熊谷登久平「ねこ じゅうたん かがみ 裸女}(昭和34年作)

熊谷登久平「ねこ じゅうたん かがみ 裸女}(昭和34年作) 荒井龍男「ボードレールの碑」(昭和9年作)

荒井龍男「ボードレールの碑」(昭和9年作) 島村洋二郎「桃と葡萄」(昭和13~14年頃作)

島村洋二郎「桃と葡萄」(昭和13~14年頃作)

中野和高【ベニス風景】1925(4号)

中野和高【ベニス風景】1925(4号) 田口省吾 仮題【イタリア風景】1929~32(3号)

田口省吾 仮題【イタリア風景】1929~32(3号)

写真の人名比定は「青春のモンパルナス」2006井上由理氏に依る

写真の人名比定は「青春のモンパルナス」2006井上由理氏に依る

北島浅一

北島浅一  御厨純一

御厨純一 【パリーの踊り子】1922

【パリーの踊り子】1922  【裸婦】1926

【裸婦】1926

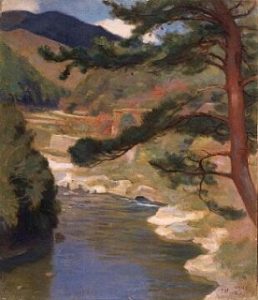

【パリー郊外】1921(10号)

【パリー郊外】1921(10号) 【中庭】滞欧作

【中庭】滞欧作 【路上】滞欧作

【路上】滞欧作  【三人の女】滞欧作

【三人の女】滞欧作

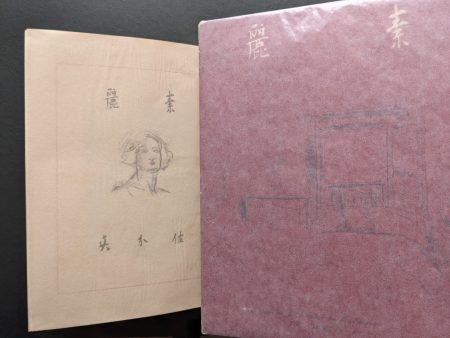

佐分真遺稿集「素麗」(限定650部)春鳥会 1936年刊 表紙スケッチ(パリ郊外 couilly風景)

佐分真遺稿集「素麗」(限定650部)春鳥会 1936年刊 表紙スケッチ(パリ郊外 couilly風景)

(1924年作)

(1924年作) (1930年代~40年代前半)

(1930年代~40年代前半) (1924~25年作)

(1924~25年作) (1927年作)

(1927年作) (1924~25年作)

(1924~25年作) (1934年作)挿画画像

(1934年作)挿画画像

川島理一郎【大佛寺全景】1934(SM)

川島理一郎【大佛寺全景】1934(SM)