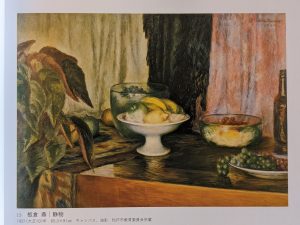

5月に【column】島村洋二郎こぼれ話 に登場いただいた島村直子さんから、先月末まで東御市梅野記念絵画館で開催されていた「私の愛する一点展」の図録を頂戴しています。遅くなってしまいましたが、彼女が出品した島村洋二郎作品「桃と葡萄」の掲載ページを紹介します。当社団法人にも言及していただきました。

(文責:水谷嘉弘)

5月に【column】島村洋二郎こぼれ話 に登場いただいた島村直子さんから、先月末まで東御市梅野記念絵画館で開催されていた「私の愛する一点展」の図録を頂戴しています。遅くなってしまいましたが、彼女が出品した島村洋二郎作品「桃と葡萄」の掲載ページを紹介します。当社団法人にも言及していただきました。

(文責:水谷嘉弘)

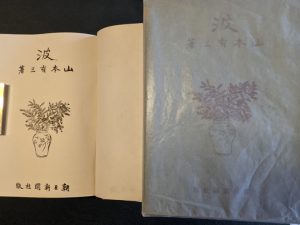

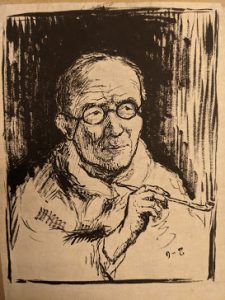

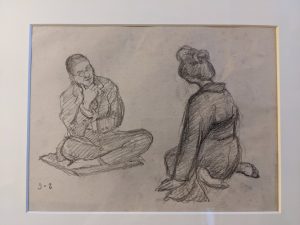

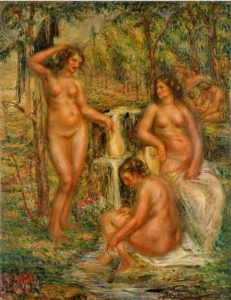

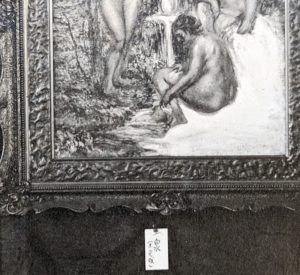

田辺至の挿画について書いたので今回は同じテーマで小出楢重に触れてみる。田辺至は1886・明治19年生まれ、小出楢重は1887・明治20年生まれの同世代。それぞれ東京美術学校を1910・明治43年、1914・大正3年に卒業している。この世代の洋画家たちは、大正から昭和にかけて円本プームに象徴される文学(小説)隆盛の時代、新聞連載小説活況の大きな要因となった挿画を手掛けている。(前回紹介した山本有三、田辺至の【波】は1928・昭和3年連載)

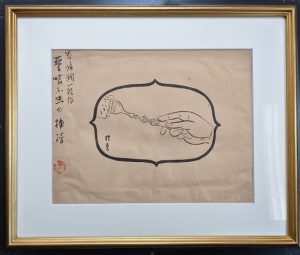

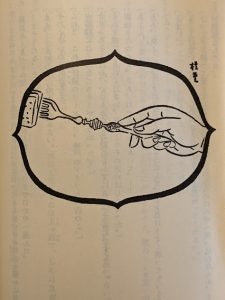

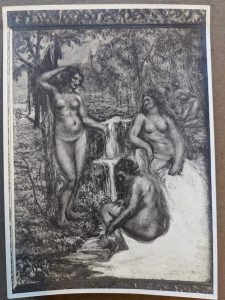

その頂点といえるのが【蓼食う虫】の谷崎潤一郎、小出楢重コンビである。東京日日、大阪毎日新聞夕刊に1928・昭和3年12月4日から1929・昭和4年6月19日(大阪毎日は18日)まで全83回(挿画83点)、随時連載された。最初の単行本は1929年11月改造社刊だがこれには挿画は1点も入っていない(装幀は楢重)。楢重没後の1936年6月の創元社刊行本に全83点が掲載されている。創元社本には新聞掲載作とは異なる挿画が約20点あるそうで、更に習作もあって原画は83枚よりかなり多いようだ。私の持つ挿画原画は創元社本掲載作【その7の5】(通算38番目)の習作である(新聞掲載作との照合はしていない)。フォークを持つ手を囲む楕円の大きさが掲載作より一回り大きく四角張っている。芦屋市立美術博物館・芦屋市谷崎潤一郎記念館刊行の【小出楢重の素描・小出楢重と谷崎潤一郎】には谷崎潤一郎談として以下が引用されている。

― 何べんも描いてるんです、同じ場面を。そのなかから、小出さんが自分で選んだのか新聞社で選んだのか知りませんけれども決めましてね。だから同じ図柄のものがあと何枚もあるんです。それをまた希望者があって分けたりして、屏風なんかにした人もあったようですね。それだから「蓼食う虫」の挿画入りの本(水谷註:既述、創元社刊行本)が出た時に、自分の持ってる絵と違ってるけれどもって、質問して来る人がありましたよ。でも、どっちも本物には違いないんです。 ―

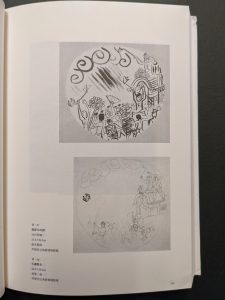

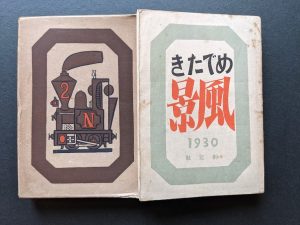

この芦屋市刊行の本からは多くを学んだが、嬉しい発見もあった。第7章[素描(2)]に【夏祭りの図】【天神祭り】と題する習作(下絵)2点が掲載されていたのだ。私は、この作品の完成作を持っているからである。楢重の随筆集【めでたき風景】(1930・昭和5年刊)所収の[祭礼記]に因んだ作品で、挿画原画と思ったのだが随筆集当該章には挿画はない。1988・昭和63年、大阪の画廊で展示された記録はあるが由来や系統は判らないままであった。そこに下絵2枚の存在を知ったのである。ルーツを見つけた気分だった。完成作をよく観ると数箇所に和紙を小さく切って本紙に貼り付け、その上から書き直している事がわかる。楢重の創作過程を垣間見ることができる。

楢重にこういう書き出しの随筆があることを引用紹介して本稿を終えたい。

― 誰も同じ事かも知れないが、どうも私はほんのちょっとした絵を仕上げる場合でも必ずそれ相当の難産をする。楽しく安らかに玉の様な子供を産み落したという例は、皆目ないのである ― [因果の種](随筆集【めでたき風景】所収)。

(文責:水谷嘉弘)

(追記:集合写真原版所蔵者、石黒敬章氏 ー石黒敬七ご子息ー から画像を提供いただいたのでアイキャッチ写真を差し替えました)

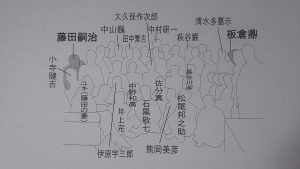

①板倉鼎は、1927年5月3日に開催された萩谷巌の送別会(パリ)に藤田嗣治と共に参加していました

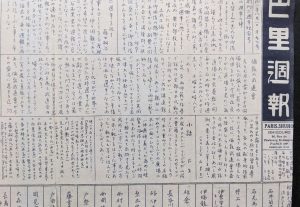

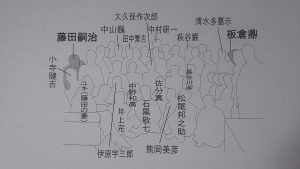

「巴里週報」第86号(1927・昭和2年5月某日発行)と1枚の集合写真(写し)を入手、週報には5月3日の萩谷巌送別会の記事と参加者リストがあり板倉鼎、藤田嗣治、共に記載されていました。一方、集合写真では中段真ん中からやや左、頬に手を添えているのが藤田嗣治。その左隣の若い男性が板倉鼎(当時26才)と思われます(鼎の比定は再検証します)。

巴里週報 第86号(復刻)

巴里週報 第86号(復刻)

「板倉鼎・須美子書簡集」所収の同日前後の手紙は4月30日付けと5月14日付けで「5 月7日にアカデミーで発熱してまだ臥せっている」旨が書かれ、5月3日の会合には言及していません。

過去の板倉鼎関連の展覧会図録、展示リスト等に今回の情報はなく、鼎の比定が確定すれば「フジタとイタクラ」二人が共に写っている2枚目の写真となります。

(追記:石黒敬章氏に提供いただいた画像で再検証した結果、藤田嗣治の左隣の人物は板倉鼎ではなく、高野三三男(洋画家、1900〜1979)に比定しました。彼の真下に写る帽子の女性は、後に妻となる岡上りう(洋画家、1896〜1969)です)

2020年7月4日付けの本【topics】欄で、聖徳大学博物館で開催された「フジタとイタクラ」展に展示された写真を取り上げました。1927年3月22日、大久保作次郎送別会(パリ)の集合写真で板倉鼎、藤田嗣治が共に写っており展覧会名の根拠となった1次資料です。同写真に写っている中村拓医学博士の子息、中村士(つこう)先生(理学博士、天文学)からのご教示を紹介しましたが、今般、同先生との情報交換から新たに本件が判明。資料2点を提供いただき突き合わせた結果確認が取れたものです。

大久保作次郎送別会 1927・3・22

大久保作次郎送別会 1927・3・22

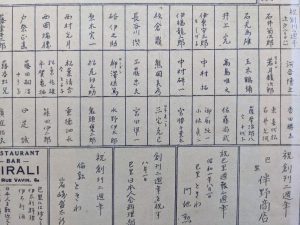

②板倉鼎が「巴里週報」創刊二周年記念号に名刺広告を出稿していました

1927・昭和2年8月1日発行の第97号です。同号は創刊二周年記念を謳っており、藤田嗣治の祝辞のほか多くの氏名が列挙されています。祝辞を寄せた人々のリストで名刺広告と思われます。「板倉鼎・須美子書簡集」に登場する人物では、藤田他、伊原宇三郎・しげ子夫妻、長谷川潔、岡見富雄、中村拓、熊岡美彦、松葉清吾、蕗谷虹児、小山敬三、小寺健吉、佐分真、高野三三男、御厨純一、森田亀之助、等々。他にも大久保作次郎送別会写真に写っている人物が相当数います。

巴里週報 第97号

巴里週報 第97号

(参考)「巴里週報」と石黒敬七(1897・明治30年〜1974・昭和49年)

「巴里週報」は柔道家石黒敬七が、パリ在の1925年から33年まで発行したガリ版刷りの情報誌で当時の在フランス日本人の動向を伝える貴重な資料です。石黒敬七は新潟県生まれ、中学時代に柔道を始め1922年早稲田大学政治経済学部卒業(柔道部主将)。1924年から柔道普及のため欧州を歴訪し英仏トルコ、エジプト等の陸軍、警察で指導しました。1933年帰国、1946年講道館8段。1949年からNHKラジオ「とんち教室」にレギュラー出演してユーモア溢れる語り口が人気をはくしました。カメラ、古写真コレクターとしても著名。敬七は上述した二つの送別会集合写真の中央に写っています。

(文責:水谷嘉弘)

松戸市教育委員会が新たに収蔵した板倉鼎・須美子の作品16点が松戸市役所で公開展示されます。

日時:令和3年7月20日(火)12時30分〜16時

場所:松戸市役所新館5階 市民サロン

主な展示作品:

板倉鼎「少女と子猫」1923・大正12年作 キャンバス,油彩

板倉鼎「風景」1926・大正15,昭和1年作 キャンバス,油彩

板倉須美子「虹 ベル・ホノルル5(エスキース)」1927〜29・昭和2〜4年頃作 紙,ペン,水彩

本コラムの第一回目で島村洋二郎(1916・大正5年〜1953・昭和28年)について書いたが、この画家を知ったのは顕彰活動をしている姪の島村直子さんを紹介されたからである。板倉鼎、須美子夫妻の研究者田中典子さん(学芸員、当時松戸市教育委員会美術館準備室長)が繋いでくれたのだ。板倉鼎(1901・明治34年〜1929・昭和4年)の東京美術学校での担当助教授が田辺至(1886・明治19年〜1968・昭和43年)である(主任教授は岡田三郎助)。田辺至は東京府立四中出身だが島村洋二郎も四中、私も四中の後継都立戸山高校出身なので縁を感じた。

当社団は田辺至の作品を所蔵している。そのうち一点の油彩画の額縁裏面に田辺の名刺が貼り付けられていた。その絵(風景画)を送(贈?)ったのか名刺には宛名と、田辺の自宅住所の横に「新光洋画会」と書き添えてある。「新光洋画会」は1919・大正8年7月田辺の他、片多徳郎、高間惣七、牧野虎雄等によって創立、当時の官展系中堅有望画家が結集した。翌1920年に第1回展覧会を開く。1923年第4回展では初の公募を実施、長谷川利行が【田端変電所】で彼にとって初めて入選した公募展となった。そして1924年には主要メンバーが「槐樹社」へ移行している。田辺自身も1922・大正11年には文部省在外研究員として欧州歴訪に出発した(1924年帰国)。会の活動期間が短い分、年記の少ない田辺の作品の制作年推定、当時の絵画風潮を知る ―例えば、当該風景画には牧野虎雄(1890・明治23年生まれ)と相通ずる米点のようなタッチが見られる― 等、編年研究に役立つものと考えている。本作が1919年乃至1922年の制作であれば、まさに板倉鼎を指導していた時に描かれており板倉顕彰活動をしている者として感慨深いものがある。なお、宛名にある下山豊平氏(1883・明治16年生まれ)は財界人(当時の有力企業役員を複数歴任)、徳富蘇峰記念館に蘇峰著書100冊を寄贈している人物だ。

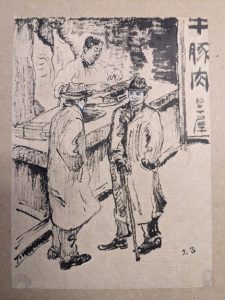

田辺至は油彩画、版画の他に挿画を描いている。山本有三の小説【波】(東京、大阪朝日新聞、1928・昭和3年7月20日〜11月22日)だが、社団は原画を何枚か持っている。中に連載第1回目と呼応するものがある。小説冒頭で二人の中年男が肉屋の店先で遭遇するのだがその場面が描かれている。新聞掲載挿画は何点あるかわからないのだが、単行本(1929・昭和4年2月朝日新聞社出版部刊)には挿画ページが8枚挿入されており1枚目(挿画目次 妻一)が既述した場面である。新聞掲載作がそのまま転載されたのかもしれない。全8点のうち前半4点と後半4点は画風が全く異なるのが興味深い。前半の墨や鉛筆で粗い線を多用する迫真的だった表現が、後半は一転して柔らかで平滑な表現になる。木版のようにも見える。小説はオムニバス的な[妻][子][父]の3篇仕立てになっているが、画風の転換は単行本を見る限り、篇のそれと連動しているわけでもない。ともかくこれらの挿画は田辺の表現技法における多才さを示す作品群といえよう。この他にも田辺に連載小説の挿画があるのか調べているがまだ見つからない。(中央公論社刊「日本の文学」第30巻山本有三 には【波】が所収されている。田辺の挿画も10点掲載されており、内3点は前出の朝日新聞社出版部刊行本と同一である)

以上、田辺至を語るに本筋のアカデミズム油彩画作品から外れて、名刺と挿画から題材を取った。

(文責:水谷嘉弘)

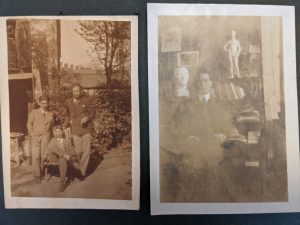

清水の話が2度続いたのでその流れに乗ってもう1回清水で行ってみる。とは言っても今回は彫刻家多嘉示ではなく洋画家登之である。清水登之は、1887・明治20年栃木県栃木市生まれ、終戦後まもなく急逝した(1945・昭和20年12月)。アメリカ(シアトル→ニューヨーク)→フランス→日本(東京↔栃木)と移動して描き続けた非官展系国際派の画家である。

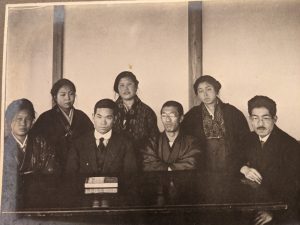

前列、左端が清水多嘉示 中列、右から2人目が清水登之

前列中央、石黒敬七の真後ろが登之夫人澄子 敬七に抱かれているのが登之の長男育夫(登之の作品によく登場する)

後列中央、横綱栃木山(引退後)の左が伊原宇三郎、右が中村研一 (パリ1926年9月 中山岩太撮影)

清水登之の油彩画が2点ある。毎日オークションに出品されたことのある作品でそれまでの来歴は不明だが一応の出処はハッキリしている。ただ制作年の記載がない。その確定をしたかった。栃木県立美術館が、2007年1月に所蔵する清水登之全作品、油彩画77点、水彩・素描45点、計122点すべてを載せた図録を刊行している(杉村浩哉氏執筆)。それと照合した。結果、今回のコラムのタイトルとなったわけである。既述した登之の足跡に沿って画像が掲載されているが、手許の2点はその画像によく似ていた。

(画像。左が栃木県立美術館所蔵。右が水谷所蔵。)

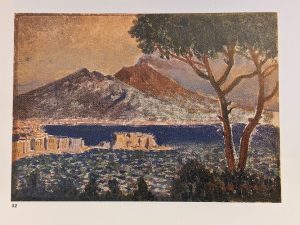

一点目、県美図録では【ナポリ風景】制作年1920年代後半。私の物も同じで良いと思う(6号)。登之は1924・大正13年5月、ニューヨークからパリにわたりシテファルギエール14番地に住む(多嘉示と同じ所。両清水で3ヶ月間のスペイン旅行にも行っている)。1926・大正15年イタリア各地を回って、11月ナポリ港から帰国の途につく。この時見た風景が題材になっているようだ。2点の構図はほとんど同じ。遠景の山はヴェスビオ火山である。館所蔵は登之には珍しい印象派的な作品、点描が目立つ。他にはあまり見ない画風だ。

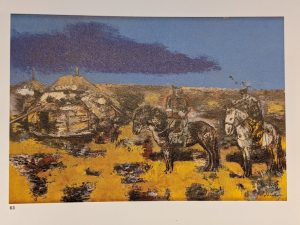

二点目、県美図録では【蒙古風景】制作年1935年。私の物は仮題【満蒙風景】(20号)としたい。館所蔵は、蒙古らしい景色の中で乗馬する現地装束2人の人物が描かれている。パオがあり地面は黄土色、蒙古風景そのものだ。もう一方は、背景が高原に建つ建造物のようで地面は登之がよく使う茶褐色系。私見では満洲郊外だ。馬上の2人は一緒だ。この絵をモンゴル出身の画家に見てもらった。人馬は冬のモンゴルの光景そのもの、やはり背景はモンゴルらしくない、満洲の露天掘りではないか、と言う。構想風景画の類と考え【満蒙風景】と仮題したのである。1935・昭和10年、登之の渡満渡蒙あっての作品だが、制作年、対象地、画題等々館蔵と微妙にずれていそうだ。まさにかすっている。(両作品とも、清水登之画集1975年日動出版部刊に掲載、図録#164、#151)

手許の2点は制作時期に約10年の隔たりがあるが、輪郭線を引かず、適度な巾の色面をキャンバスに塗り込んだ粘りを感じる筆触が共通している。筆は走らず、強烈な色彩や補色対比も用いず画面が落ち着いている。そして基盤となる安定したcomposition。

画家は、デッサン力+スタイルの完成に因って[優れた作品]を創り出す。完成したスタイルを変えて(捨てて)再び完成させる行為を繰り返した時に[優れた画家]になっていく。登之のタブローもデッサン力に支えられている。小磯良平のようにデッサン力そのものをスタイルとした[優れた画家]もいるが、登之はスタイルの変遷を繰り返して[優れた画家]になった。

彼は、①ニューヨークにおける師スローンばりのアメリカンシーン、②フランス、スペインのモダンでユーモラスなタウンシーン、③日本の農村風景、④戦争記録画、と描く対象、表現方法を変えながら質の高い作品を発表し続けたのである。②から③の時代、1925年以降のパリやマドリッドの光景、帰国して農民や家庭内の人物を大きくUPした作品群を見てふと感じたことがある。パリやトレドのタウンシーンに見られる一見してユーモラスな印象は続いているが、特に1930年からの描法は描線が太く明瞭になる。人物の輪郭線に顕著だ。その頃アメリカで流行り始めたcartoonを連想するのである。なかでも文化・情報週刊誌「The NEW YORKER」の創刊時(1925)からイラストレーターとしてデビューし人気を博したPeter Arno(1904〜1968)を彷彿させる。登之は「The NEW YORKER」を観ていたのではないだろうか。

【満蒙風景】は③と④の間に位置する作品。類型的になりつつあった、また補色の強調が見られるようになった③から次の段階に移り、粗く錯綜するような筆致とシュール的な造形が見られる頃に描かれた。1935・昭和10年、鈴木保徳、福沢一郎と訪れた満洲、蒙古の風物が、欧米や日本の農村と異なる新鮮な刺激を登之に与えている。明確な輪郭線も少なくなる。その流れが④に引き継がれていく。1937年10月の上海戦線視察以降、特に1942年のインドシナ行を題材とした作品には若い頃軍人を志した者だと思わせる描写が観られる。

information only だが登之と思われる従軍画家の事を記した書物があるので紹介しておきたい。英国の植物学者E・J・H・コーナー博士(1906生)がシンガポール、ラッフルズ植物園副園長当時の回想録「思い出の昭南博物館」(中公新書)に「画家」の項があり1942・昭和17年4月頃二人の画家が博物館を訪れ画材を持ち去っていく様子を書いている。登之と日本画家福田豊四郎のようで二人はこの後7月にボルネオに向っている。その後も中国大陸の戦地に赴く等したが生まれ故郷の栃木に疎開して終戦を迎えた。しかし最愛の子息育夫の戦死の報が極度の負荷を彼に与えたに違いない。突然の病を発症し彼の画業はそこで終わってしまう。平時となり生命長らえていれば、再び新たなスタイルに展開したであろう。その急逝が惜しまれるのである。

さて最後に気になる件。清水登之(1887年1月1日~1945・昭和20年)を語ると避けて通れないのが川島理一郎(1886年~1971・昭和46年)である。とにかく、共通点が多い。二人共栃木県生まれ(清水は栃木市、川島は足利市)学齢は一緒。恵まれた家庭に生まれたが若くして苦境に立ちアメリカに渡る(陸軍士官学校の受験に失敗した清水は20歳の時、父の経営する生糸商店が倒産して奉公に出た川島は19歳の時)。仕事で得た資金でニューヨークの美術学校に通い優秀な成績を修めてパリに移った(清水1924年、川島1911年)。清水がニューヨーク入りしたのが1917年4月、川島は1915年10月に欧州から再渡米して1919年に帰国する。在米期間は重なっている。ニューヨークで二人は会ったのだろうか?しかし、わかる範囲で調べる限り両人とも互いの事を記した文献、書簡等見当たらないのである。

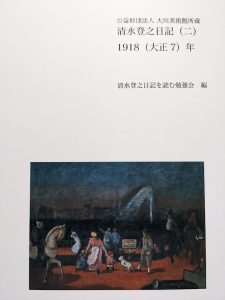

栃木県出身両画家の研究では第一人者の杉村浩哉氏に伺ってみた。同氏は栃木県立美術館退職後、新設の栃木市立美術館の館長を務めている(慶応義塾大学教授兼務)。正に清水登之の地元である。丁寧な回答をいただいた。氏も気になっていたようで調査しても接触した事実は見つからないという。清水は膨大な日記を遺しており杉村氏が中心になって「清水登之日記を読む勉強会」から書き起こし本が既に二冊(1917年版、1918年版)刊行されている。それには川島の名は見当たらないという。1919年4月23日の項に川島の父親、川島榮助と思われる「パリス・スツデオの主人川島大老」という人物との出会いが記されている、との事で写しを送っていただいた。単にすれ違いだったのか、何か反発しあう事があったのか、よくわからないようだ。後年1938年7月、朝日新聞社学芸部主催の従軍画家座談会に出席した画家6人の中に藤島武二、川端龍子、中村研一、向井潤吉とともに二人の名前を見出すことが出来る。翌39年7月の聖戦美術展審査員にも名を連ねており著名な画家として面識が出来ていたことは間違いあるまい。二人の間にどんな会話があったのか知りたいものである。

(文責:水谷嘉弘)

当社団法人のロゴマーク、フライヤー、ホームページなどのデザイン全般を担当して頂いている水川史生氏が大学教授に就任されました。同氏は東京藝術大学美術学部工芸科卒業後、デザインオフィス、美術大学や専門学校などに勤務する一方で創作活動を行ってきました。昨秋より共立女子大学家政学部建築・デザイン科教授を務めていますのでお知らせします。連絡先は同大ビジュアル・デザイン研究室です。当社団法人の活動には引き続きご支援いただきます。

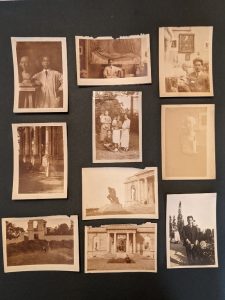

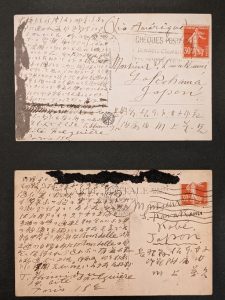

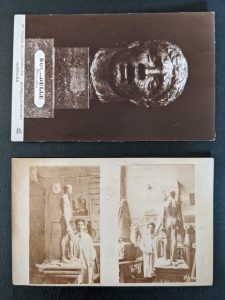

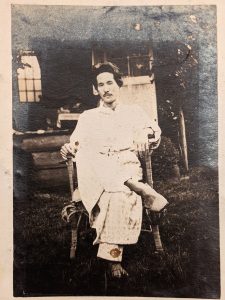

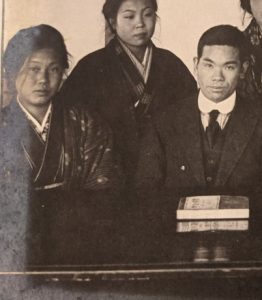

(承前)1923・大正12年3月、フランスに渡った清水多嘉示(26歳)がパリから出した葉書や現地で撮ったり撮られたりした写真を紹介する。川上茂旧蔵アルバムにはパリの多嘉示から航空便で送られた小型版の写真が多く貼られていた。

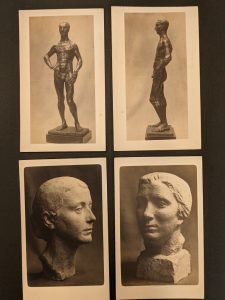

多嘉示はこまめな性格の持ち主で裏に説明書きをしている。1923年7月アカデミー・グランショーミエール彫刻室で制作した最初の彫刻作品、9月には大作の裸婦像(油彩画)と共に写っている。渡仏してすぐ、5月のロダン美術館訪問時のスナップも数枚あった。1924年6月サロン・デ・チュイルリーへの招待出品作【男の立像】(市販された?)写真裏面にもメモ書きを添えている。この展覧会は設立されたばかりだが、有力なメンバーが多くサロン・ドートンヌと並ぶ注目を集めていた。板倉鼎も、斎藤豊作の推薦で出品出来るかもしれない、凄い展覧会だ、と喜ぶ手紙を両親に書いている(1928年12月)。多嘉示はこの年秋のサロン・ドートンヌに彫刻、絵画計5点が同時入選した。

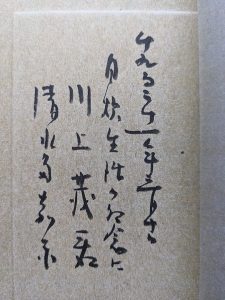

シテ・ファルギエール14番地発の絵葉書からは、ブールデルに夕食を招待されたとの文が読み取れる。一通目の[ブールデル先生]が、二通目には[ブールデル]と敬称抜きになっているのも親密さが進んだ証しとわかって面白い。絵葉書にはブールデルや多嘉示の彫刻が印刷されていて展覧会場等で販売されたのだろう。

他には、1928年帰国前、ザッキン訪問時の記念写真やアトリエでの撮影、帰国後直ぐに式を挙げたりん夫人とのツーショット、自宅でのスナップ等々・・・、画像をご覧いただきたい。

余談。清水多嘉示の出身校、旧制諏訪中学は現在長野県立諏訪清陵高校である。松本市美術館小川稔館長と今回の件でやり取りした際、【道元】で知られる彫刻家細川宗英(1930~1994、藝大彫刻科第1期入学生、のち教授)は同高出身で清水の後輩にあたると教わった。松本市美に清水の作品は無く、細川の方は諏訪市美に常設、松本市美で企画展をやったそうだ。また、洋画家中川紀元(1892・明治25年生まれ)も旧制諏訪中学出身、美校彫刻科に進んでいる。その後中退して洋画に転向し藤島武二の指導を受けたのだが、彫刻にゆかりのある土地柄である。

本稿は、【青春のモンパルナス 清水多嘉示滞仏記】(井上由理氏2006年刊)、【生誕110年記念清水多嘉示絵画彫刻展】(図録2007 年刊)、を参照させていただいた。

(文責:水谷嘉弘)

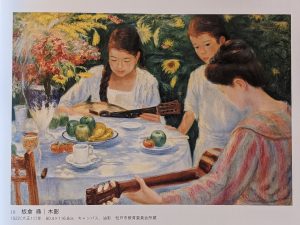

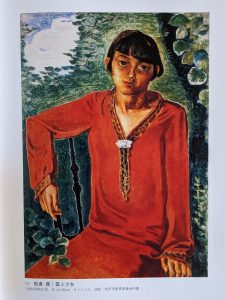

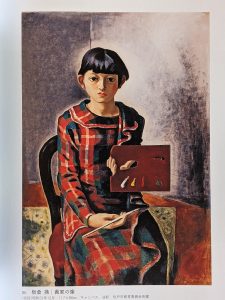

板倉鼎はその28年の短い生涯で官展(鼎の時代は、「帝展」帝国美術院美術展覧会)に4回入選しています。東京美術学校在学時に初入選したときは、それまで鼎の美校行きに否定的だった医者の父親が応援するようになり、2回目のときは作品が絵葉書になって発売されました。最後の入選は遺作として展示されています。

1回目1921・大正10年 第三回帝展【静物】

2回目1922・大正11年 第四回帝展【木影】

3回目1928・昭和3年 第九回帝展【雲と少女】

4回目1929・昭和4年 第十回帝展【画家の像】

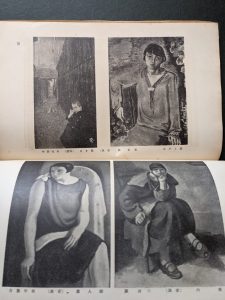

美校在学中の二作は、主任教授だった岡田三郎助の画風に学んだ温和で正統的な写実作品です。後半の二作はパリで描いた作品です。[(日本で得た)空気を(通して見たものを描くことを)捨て]独自の構成的でモダンなスタイルを獲得していたことがわかります。

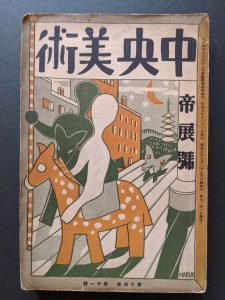

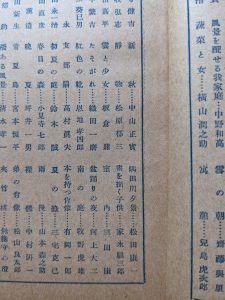

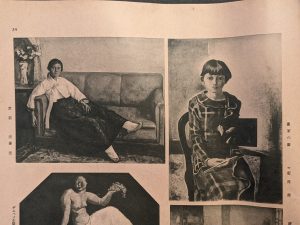

1928年刊行の中央美術、第九回帝展の関連ページを紹介します。

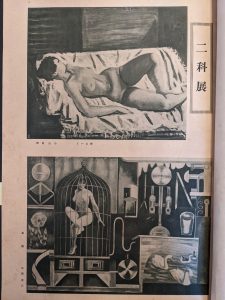

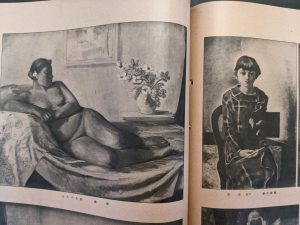

1929年刊行の週刊朝日とアサヒグラフの増刊、第十回帝展関連ページも合わせてご紹介します。週刊朝日増刊「美術の秋」号では、美校の副主任教官、田辺至の作品と並んで掲載されました。因みに同号の二科展のベージには小出楢重と古賀春江の作品がみられます。

アサヒグラフ増刊「帝展」号には鈴木千久馬と同じ見開きに出ています。

1930年4月に開催された遺作滞欧展覧会について、東京日日新聞が[・・・最も光ってゐるのはその婦人の像であろう。その特殊な味はひをもつ魅力を見逃すことは出来ない。帝展出品の『画家の像』などはことによいと思ふ・・・]と評しています(1930年4月27日)。言うまでもなく【画家の像】のモデルは妻の画家、須美子です。

(本稿は【よみがえる画家 板倉鼎・須美子展 図録】(田中典子氏執筆)を参考にさせていただきました)

(文責:水谷嘉弘)

「フランスのサロンドートンヌと日本人」といえばまづ藤田嗣治を思い浮かべるが、他にも日本人で初めて入選した(1921年)のは川島理一郎(1886・明治19年生まれ、藤田と同年齢のパリ友達)、絵画・彫刻両部門に初めて同時入選した(1924年)のが清水多嘉示、等々あまり知られていない事も多い。板倉鼎・須美子は渡仏翌年の1927年に夫婦揃って入選している(1929年にも)。板倉夫妻と同時期に滞欧していた清水多嘉示(1897・明治30年〜1981・昭和56年)の渡仏(1923・大正12年〜1928・昭和3年)前後の生写真(当時のアルバム)を持っている。清水多嘉示は1927年パリの大久保作次郎送別会集合写真で板倉鼎の隣に写っているので縁がある。この集合写真には、当社団がその滞欧作品(この写真を撮る前年の制作)を収蔵したばかりの伊原宇三郎も写っている。アルバムに貼られた写真を渡仏以前と渡仏以降の2回に分けて紹介したい。

写真シルエット・松戸市教育委員会作成

写真シルエット・松戸市教育委員会作成

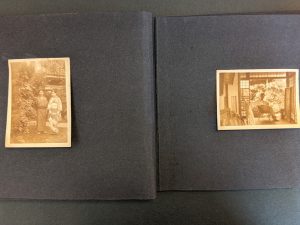

アルバムの旧蔵者は後に長野県諏訪地域の教育指導者となる川上茂という人物。清水が中洲村(現、諏訪市)の小学校で代用教員をしていた頃(1915・大正4年)の同僚のようだ。パリから川上宛に出した絵葉書―シテ・ファルギエール14番地発―は長野県松本女子師範学校気付となっている。清水は渡仏前には諏訪高女で美術教師を務めていた。勤務先の親しさからか、1922・大正11年2月には同校と松本女子師範で清水主宰による「中原悌二郎・中村彝作品展」を開いている。アルバムにはその時の会場写真があった。記念撮影のテーブル上にあるのは前年出版された中原悌二郎著作集【彫刻の生命】。【泉】【花】と題された油彩画2点(共に「未完成」と添書してある)の前に立つ清水の姿や、中原の代表作【若きカフカス人】、中村の【男の顔(河野氏像)】なども写っている。【泉】は、直接的には安井曾太郎の影響下の作品ではなかろうか。7年間のフランス留学から戻り滞欧作品展を開いた安井の作品群、1914年作の【水浴裸婦】などを観ていたに違いない。細かいタッチで塗り込んでありやや硬い印象だが構想画的、類型的でもある。当時の傾向がよくわかる。清水はパリに行ってデッサンを学び直し絵も垢抜けして来るのだが、それ故か1971年の清水自選展に出品された最も旧い作品は絵画1923年作、彫刻1924年作で共に渡仏時の制作である。

今井りん、多嘉示、川上茂?、武井直也

今井りん、多嘉示、川上茂?、武井直也  展覧会場の多嘉示(中原悌二郎作品)

展覧会場の多嘉示(中原悌二郎作品)

清水が新宿下落合の中村彝(1887・明治20年生まれ)を訪ねてアトリエ前の庭で自ら撮った写真もあった(1920年前後)。川上が清水から貰ったのだろう。

自宅庭先の中村彜(多嘉示撮影)

自宅庭先の中村彜(多嘉示撮影)

(2023年6月増補)

今般、茨城県近代美術館の首席学芸員吉田衣里さんから照会の電話をいただいた。中村彝は茨城県出身で彼女は彝の研究者のようだ。冒頭に掲載した清水多嘉示が諏訪高女で主宰した「中原悌二郎・中村彜作品展」会場写真、清水の後ろに写る2枚の絵についてだ。私は、清水が制作途上の自作を展示したものと理解していたのだが、吉田さんは「中村彜作品ではないか、【泉】はポーラ美術館所蔵の【泉のほとり】ではないか」と言う。早速調べてみた。会場写真は白黒のせいか陰影が濃く筆致が粗く見えるが、まさに瓜二つだった。ポーラ美術館ホームページの同作解説は、制作1920年とされていて [・・・従来この【泉のほとり】はルノワールの模写といわれてきたが、近年の研究によってそれが模写ではなく、中村彜の創作であることが明らかになってきた。(中略)「素戔嗚尊に題をとって勝手に想像で描いたもの」という中村の言葉からもうかがえる。(中略)彼は、1920年頃、展覧会の特別陳列などでルノワールの裸婦像を目にしたようだ。その衝撃から裸体画を描きたいという思いにとらわれ、この【泉のほとり】を制作したという。・・・] とある。しかし、吉田さんは中村彜「藝術の無限感」所収の洲崎義郎宛て書簡の同作に関する記述に注目する。[・・・何時もの欠点の「動線の不明」と「色の釣り合いの不整」とがつきまとって、絵の効果を鈍くして居るのですが、要点がよく分からないので思ひきった「シマリ」を入れる事が出来なくて、これにも閉口しております。・・・]。会場写真(1922年撮影)では右下部分が空白になっていて「未完成」表示もある。他にもそれを傍証する資料があって、吉田さんは同作の制作過程を再考する要があると考えたようだ。彼女の研究によるレポート発表を待ちたい。

【泉】諏訪高女1922会場撮影

【泉】諏訪高女1922会場撮影  【泉のほとり】ポーラ美術館

【泉のほとり】ポーラ美術館

「未完成」表示

「未完成」表示

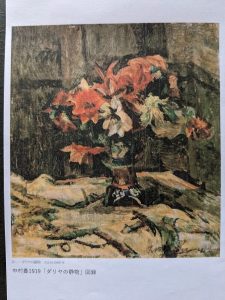

なお、もう1枚の【花】と題された未完成作品のその後は不明だそうだ。類似作品【ダリアの静物】の画像を示していただいた。

【花】1922諏訪高女会場撮影

【花】1922諏訪高女会場撮影  【ダリアの静物】1919

【ダリアの静物】1919

「未完成表示」

「未完成表示」

他の同展会場写真や多嘉示が撮った彜のアトリエ前のスナップなど現物を見たいとの事だったので開催中の猪熊弦一郎回顧展を観がてら茨城県近代美術館を訪れた。併設されている中村彝アトリエは、建物は復元だが椅子や画架等の調度品は本物、東京新宿下落合の中村彝アトリエと逆の関係だそうだ。館からは吉田さんと副館長の金澤宏さんが同席され、旧友の小泉晋弥茨城県天心記念五浦美術館館長(茨城大学名誉教授)も来てくれて充実した会合になった。

同展に関する写真は、清水多嘉示の代表的な研究者である武蔵野美術大学(元)教授で彫刻家の黒川弘毅氏から「清水多嘉示アーカイブ」にも見当たらない、と連絡いただいた。同氏のご教示でテーブル上の中原悌二郎著「彫刻の生命」を前にした集合写真の前列左端は後に清水夫人となる今井りん、と判明した。また黒川氏、同じく多嘉示の研究者である八ヶ岳美術館特別研究員の井上由理氏からそれぞれ前列右端の男性についてもご示唆いただいたが、他の写真を参照して諏訪郡平野町(現岡谷市)出身、清水の年長の友人武井直也と判断した。武井は清水渡仏の翌年パリに渡り共にブールデル門下となる。パリで再会していたのだ。

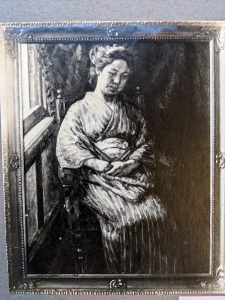

黒川氏のご教示を受けてある事に気付いた。同展会場写真が貼られたアルバムの中に作者、画題共に不明の絵の生写真が有ったのだが、これは多嘉示が描いた今井りんではないか?前掲したテーブル前の集合写真の前列左端の彼女と似た相貌なのである。

武蔵野美術大学彫刻学科研究室刊「清水多嘉示資料論集Ⅱ」(2015年)所収の青山敏子氏(多嘉示の三女)「父清水多嘉示と母りん」に依れば、[(多嘉示の父)鶴蔵が(多嘉示の)渡欧の条件としたのは、婚約者を決めてから行くように、ということでした(中略)諏訪高女の前校長土屋文明は迷うことなく今井りんを推薦したのです]1923年3月の渡欧を控えた1921、22年頃の事と思われる。展覧会は1922年2月であり会場写真に二人が並んで写っていてもおかしくはない。

中村彝の作品展示会なので彝の絵が他にもあるのではないか。彝が描いた相馬俊子像があるかもしれない。しかし、多嘉示主宰の地元の展覧会に自作を展示するのもおかしくはない。展示されていなかった可能性はあるが、件の絵は清水多嘉示作、婚約者今井りんの肖像と考える次第だ。

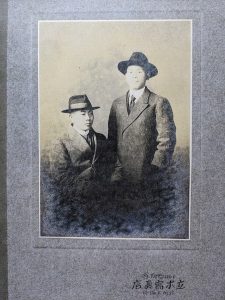

後日、黒川氏から「清水多嘉示アーカイブ」にある多嘉示と川上茂のツーショット写真(写)が送られてきた。[1921年3月10日 自炊生活の記念に 川上茂君 清水多嘉示]と裏書され[立木写真店 信州上諏訪]の台紙に貼られている。

(増補分了)

アルバムには当然ながら旧蔵者川上氏本人に属する写真が多く、スイスの教育啓蒙家ペスタロッチゆかりの地の訪問写真、2ヶ月前に運転を開始したばかりの烏川第一水力発電所の見学写真(川上は理数系の教師)等もありそちらの資料性もありそうだ。

話はそれるが冒頭の集合写真について、中村拓医学博士の子息、中村士(つこう)先生(天文学者、理学博士)から連絡を頂戴した。

(quote)・・・集合写真ですが、中央に大久保作次郎が写っていますので、彼の送別会の写真だろうと思います。また、中村拓は右端に、両手を組んで大きく写っている人物だと思います。(中略)大久保作次郎の送別会写真は井上由理さんの『青春のモンパルナス 清水多嘉示滞仏記』(2006年)には、ほぼ全員の氏名が載っています。中村拓は、在パリ中は多くの日本人絵描きさんと交流があり、戦後も岡鹿之助さんらとは年賀状のやり取りをしていました。山口長男さんなどは、毎夏家に来て夜遅くまでビールを飲んで歓談していたのを子供心に覚えています。(unquote)

中村拓は生化学者、医学者(1890~1974)。パリのパスツール研究所に留学中(1921~1929)、隣にあったシテ・ファルギエールに住んでいた日本人画家達と知り合い医者として彼等の健康面を診ており板倉鼎も診察を受けている。書簡集にも登場する人物だ。この頃パスツール研究所には中村拓博士の他にも日本からの留学者が複数いたようで日本人画家と付き合いがあった。佐分真の「巴里日記」には細谷省吾、佐藤国手両医学博士が度々登場する(両氏は鼎、須美子書簡にも言及がある)。中村博士が帰国後も画家達との関係を続けていたのと同様、両博士も佐分、小寺健吉、伊原宇三郎(皆集合写真に写っている)らパリで親しくなった画家達と「モンパル会」と名付けた会に参加して東京で会っている。1932年(推定)12月31日、京橋に在ったレストラン「アラスカ」で開かれたモンパル会で、欠席した久米正雄への寄せ書き書簡に両博士の名前がある。

(この項続く)

(文責:水谷嘉弘)